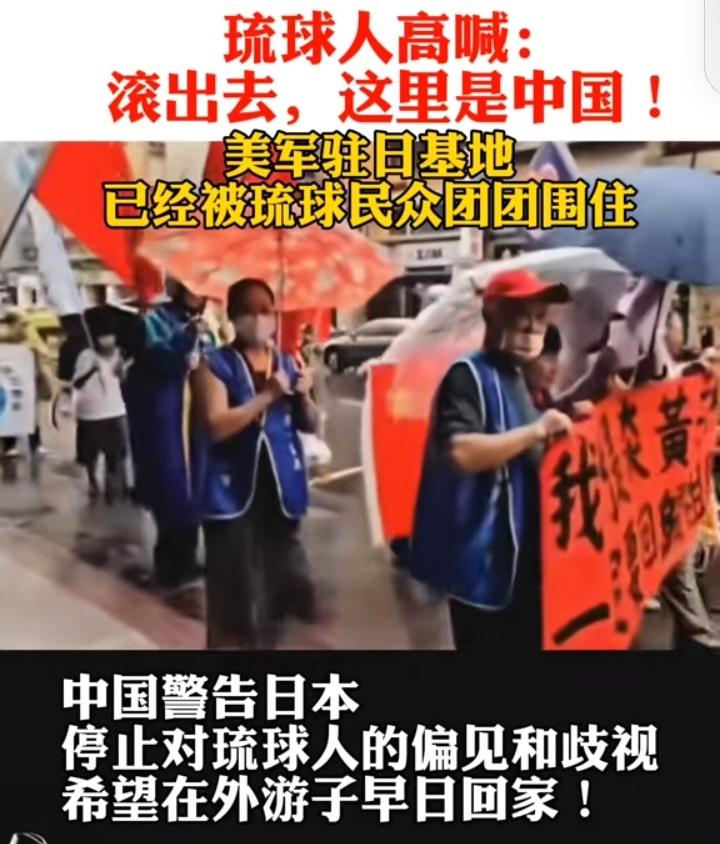

开罗会议上罗斯福两次提议把琉球给中国,蒋介石怕惹事直接拒绝了。如果说,丢失蒙古,是国民政府万般无奈的选择的话,那么,丢失琉球,完全是蒋介石个人的责任,在琉球的问题上,他可谓丧权辱国、罄竹难书。 2025年深秋,东京国会大厦内,日本首相高市早苗一句“台湾有事即琉球危机”的宣言,将这个沉睡八十年的岛屿重新拽回东亚地缘博弈的风暴眼。 很少有人记得,这片散布在西太平洋上的群岛,曾以“万国津梁”的匾额昭示其与中原王朝的数百年纽带——从明朝洪武年间接受册封,到清代光绪初年被迫中断朝贡,琉球王国的玉帛之路,最终被1879年日本的刺刀斩断。 彼时的蒋介石为何选择退让?档案显示,除了对国内战局的焦虑——1943年的国民政府正忙于应对敌后战场的拉锯——更深层的顾虑在于对美国的“战略依附”,他在日记中写道“琉球虽属我历史版图,然战后对日关系需仰仗美方,不可因小失大”,这种将外交主权与大国脸色捆绑的短视,最终让中国错失了重塑东部海疆的关键机遇。 这种看似“识时务”的退让,真的是“顾全大局”吗?开罗会议的桌案上,罗斯福两次递出的“琉球牌”被轻轻推开,这一推,不仅让《开罗宣言》的墨迹未能触及这片海域,更使《波茨坦公告》中“日本领土仅限本土四岛”的原则在琉球问题上留下了致命空白。 战后,美国以“托管”名义将其纳入势力范围,1972年又私相授受给日本,整个过程,中国的名字始终缺席。 如今,日本正将琉球打造成对华遏制的“前沿堡垒”——石垣岛的导弹发射车、与那国岛的雷达站,正在将东海变成随时可能引爆的火药桶。 这已不是“专守防卫”的范畴,而是对二战后国际秩序的公然挑衅。 对此,中国外交部的回应斩钉截铁——“琉球主权未定,反对任何军事部署”;东部战区的轰-6K战机则以常态化巡航宫古海峡的方式,验证着“区域拒止”的实战能力;更具深意的是《琉球归属历史白皮书》的发布,首次将琉球复国运动的声音纳入官方话语体系。 而在琉球本岛,那霸市议会通过的“联合国监督公投”决议,像一记耳光扇在东京的“固有领土”说辞上。 当地民众对美军基地的抗议从未停止,对“日本化”教育的抵制持续升温——当教科书里“琉球王国”的字样被“自古以来的日本领土”取代时,冲绳县教育委员会收到的家长联名信堆成了小山。 八十年前的那次拒绝,如今正以更尖锐的方式反噬——如果1943年的中国接过琉球,今日的东海防空识别区或许会前移数百公里,台海局势的战略纵深也将完全不同。 但历史没有如果,只有冰冷的现实:日本右翼正试图用修宪、军备和文化篡改,将琉球彻底“消化”。 从“万国津梁”到导弹基地,从玉帛之路到火药桶,琉球的命运转折,恰似一面镜子——照见一个民族在历史关键节点的抉择如何影响未来,也照见今日中国维护领土主权的坚定决心。