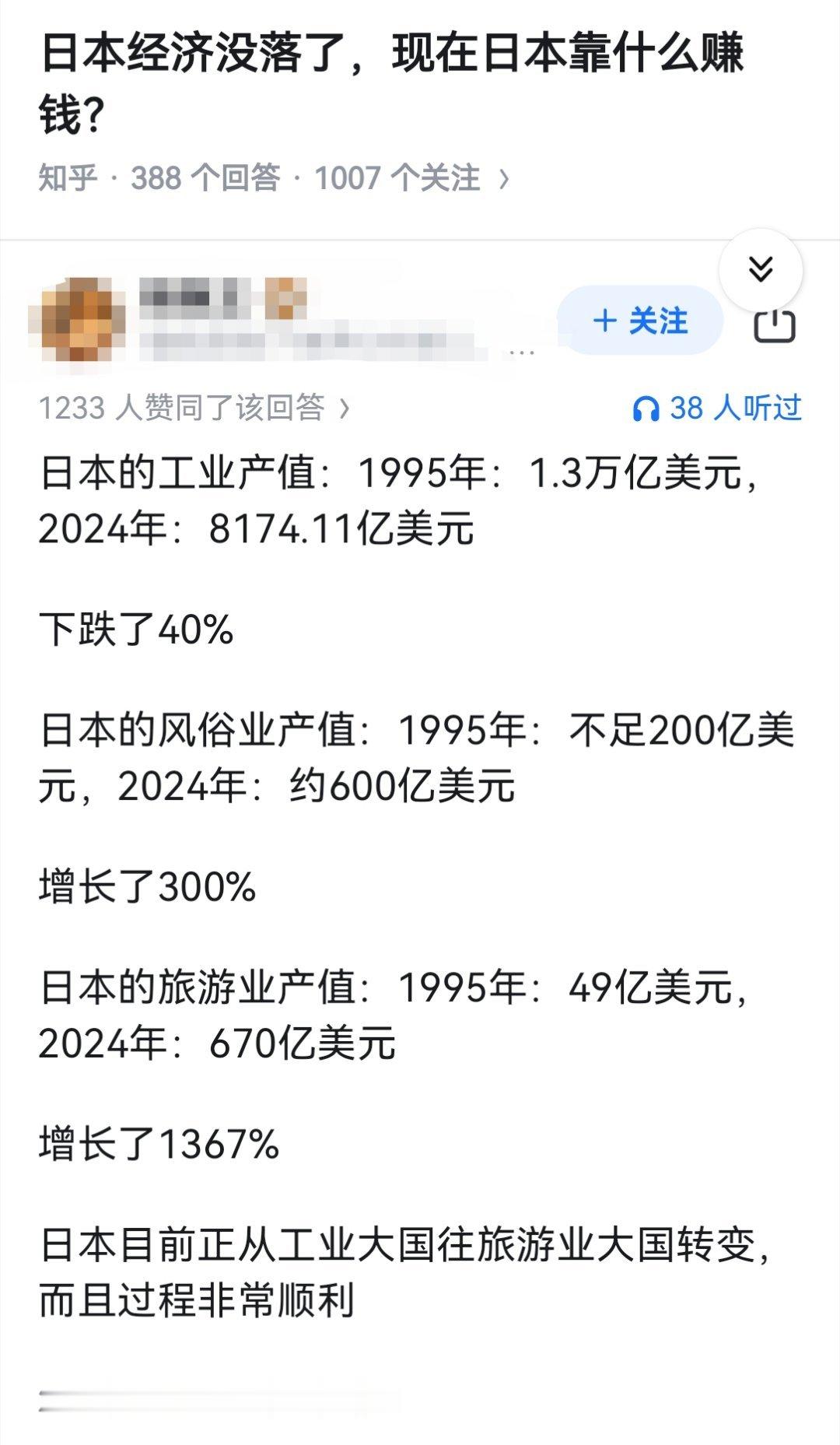

日本人这几天特别高兴,他们发现日本各大热门景点人少了七成,日本人说,中国人这些天不来日本,日本一下子变得舒服了! 近日日本社交平台上一条帖子火了,发帖人晒出京都一辆空无一人的电车照片,配文说现在京都只是中国游客尤其是团体游客少了,其他国家游客没少,去那里玩特别舒服惬意。 先拿数据说话,日本观光厅2019年的统计数据摆得明明白白:当年访日外国游客里,中国游客占比27.5%,但消费额却占了40.9%,平均每人花20.8万日元,比外国游客平均值高出近一倍。 日本经济产业省的报告里写过,单是中国游客,每年就能给日本旅游业带动超过2万亿日元的收入,这可不是“人少舒服”能抵消的。 这种空旷带来的惬意感,确实在当下的日本街头巷尾弥漫开来。想象一下,以往需要排长队才能进入的清水寺,如今可以信步漫游,从容地欣赏每一个角落的细节; 曾经人声鼎沸的药妆店,现在店员甚至有时间为你详细讲解每一款商品的使用方法;在心斋桥的商业街上,不再需要摩肩接踵,逛街的体验感直线上升。 这种久违的宁静,让一些长期生活在旅游热点地区的居民长舒了一口气,他们觉得自己的城市终于“回来了”,回到了那个熟悉而有序的节奏里。 社交媒体上,类似“终于可以安静地喝杯咖啡了”、“电车不再是沙丁鱼罐头”的分享比比皆是,字里行间透露出一种如释重负的轻松。 然而,这份轻松的背后,却隐藏着一笔沉重的经济账。当人们享受着“人少景美”的福利时,另一端的景象却截然不同。那2万亿日元的收入缺口,并非一个冰冷的数字,它是由无数个具体的经济活动构成的。 那些为了迎接中国游客而扩建的商场,如今部分柜台显得有些冷清;那些专门雇佣了中文导购的奢侈品店,员工的工作量骤减; 甚至一些旅游大巴司机,因为旅行团的取消而面临无工可开的窘境。这份舒适,似乎是用一部分人的收入和岗位换来的,这笔交易是否划算,恐怕每个人心中都有一杆秤。 更有趣的一点在于,许多人认为其他国家游客依然存在,可以填补空白。但事实远非如此简单。不同国家的游客,其消费习惯和偏好有着天壤之别。 中国游客的消费力,尤其体现在购物上,从高端电器、品牌箱包到各类化妆品、保健品,其购买力常常是惊人的。 而其他国家的游客,可能更侧重于体验日本的文化、美食和自然风光,消费结构完全不同。这意味着,即便游客总数没有断崖式下跌,但消费总额的巨大缺口却难以弥补。 对于依赖购物消费的零售业来说,这种感受尤为深刻,就像潮水退去,才发现谁在裸泳。这场突如其来的变化,也像一面镜子,照出了日本旅游业结构中潜藏的问题。 过去数年,日本旅游业的繁荣在很大程度上得益于中国市场的强劲动力,这种高度依赖单一市场的模式,在风平浪静时是高速增长的引擎,一旦遭遇波动,其脆弱性便暴露无遗。 如今,当“引擎”暂时熄火,整个系统都感受到了震动。这或许是一个契机,迫使日本旅游业重新思考未来的发展方向:是继续押注于单一市场,还是努力实现客源国的多元化,开发更符合不同文化背景游客需求的产品?这种战略层面的调整,远比讨论“人多人少”来得更为关键和深远。 当一个国家的大门向世界敞开,迎接游客的同时,也必然要承受随之而来的各种变化,包括文化的碰撞、公共资源的紧张以及本地居民生活节奏的改变。 如何在发展旅游经济与保障本地居民生活质量之间找到一个精妙的平衡点,是一个全球性的难题。日本眼下所经历的,正是这个难题的一个极端缩影。 那份短暂的“舒服”究竟是一种解脱,还是一场更大经济风暴来临前的宁静?面对这样的现实,我们又该如何看待旅游业的本质?或许,每个人的答案都不尽相同。