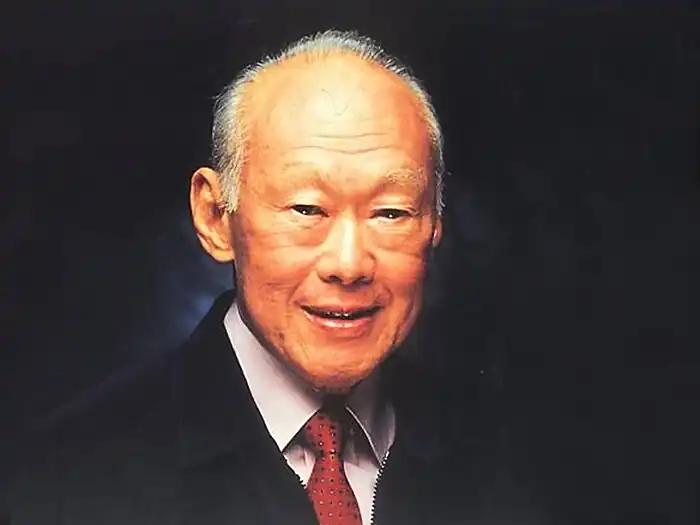

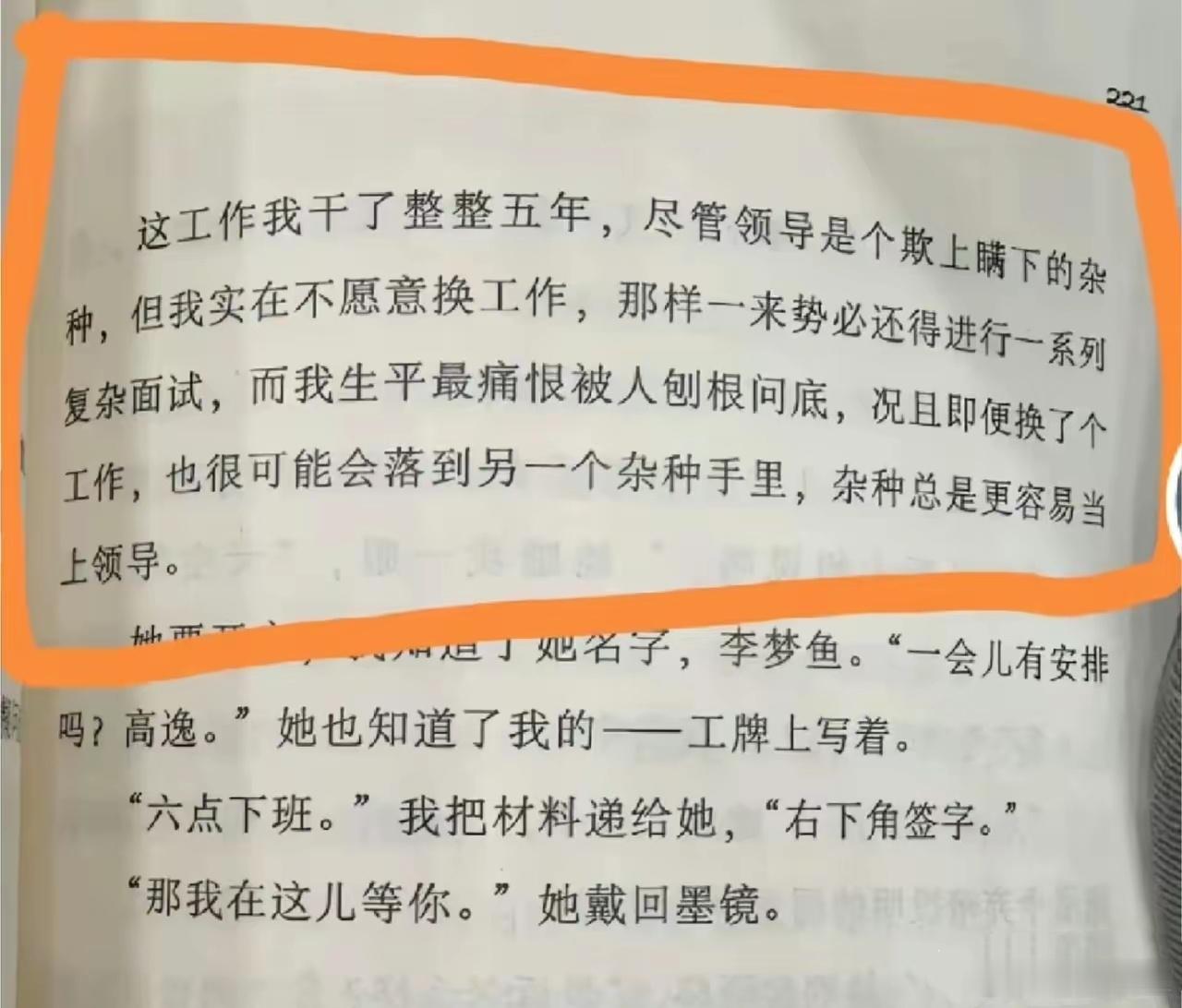

李光耀谈到治理贪腐:“这个很容易,你一个官员拥有工资之外的巨额财富,这就是贪污来的,你解释不了,就抓你。”一句话,把新加坡反贪的路数捅开:少讲空话,多看账本。 1965年新加坡独立时,整个国家被一股贪腐风气裹缠着。 这种风气不是一天两天形成的,是殖民时期留下的烂摊子。 最让人头疼的是警察系统,当地《海峡时报》曾梳理过一段历史数据: 1845年到1921年这七十多年里,见报的警察贪腐案就有172桩,里面六成多是收受贿赂,两成多是借着职权偷东西、抢东西。 这还只是曝光出来的,没被发现的不知道有多少。 后来日本占领那三年,物价飞涨工资却低得可怜,老百姓为了活下去只能学着行贿;等到英国人再回来统治,官府办事更是暗箱操作,压根没什么公开透明可言。 贪腐能这么猖獗,根子其实就三条:公务员挣得太少,制度漏洞到处都是,搞了腐败也没人查、没人管。 就说1887年,新加坡本土警察一个月平均工资不到10新元,可同期英国来的同级别警察,月薪能拿到50新元。 拿着相差五倍的工资,还要面对柴米油盐的压力,有些本土警察就开始变着法儿索贿,再加上没人管着,腐败自然就成了常态。 面对这样的烂摊子,刚上任的新加坡首任总理李光耀没有绕着走。 他心里清楚,要救新加坡,必须先斩断这根殖民留下的腐败根子。 要办大事先得有趁手的工具,而当时新加坡的反腐工具——1952年成立的贪污调查局,根本就是个摆设。 英国人在的时候,这个局既没资源又没权力,查个官员腐败处处受阻,举报信递上去大多石沉大海。 李光耀一上台就给这个局“开小灶”,一方面把它的权限提得最高,查谁都不用看脸色;另一方面完善法律给它撑腰,最狠的一条就是“异常财富有罪推定”: 公务员要是拿不出证据说明自己的财产是合法来的,就算贪污。 外交官韦尔盖塞·马修斯举例子:要是一个月薪500新元的公务员,开着宝马、住着五百万的豪宅,老婆还开着奔驰,说不清楚钱的来路,不光财产要被抄走,还得蹲大牢。 光有工具还不够,得让工具真正用起来。 李光耀规定内阁成员开会都穿白衬衫白裤子,就是要带头表明“清清白白”的态度。 更关键的是,他让贪污调查局直接进驻移民局这些容易出问题的部门,从办事流程里挑毛病,把腐败的口子堵死。 为了防止调查局自己搞腐败,他还设了最严的自查规矩,从上到下、同事之间、从下到上都能查,局里出问题局长先担责,2013年就有个局长因为下属贪腐被撤了职。 在处罚上,新加坡从不搞“看人下菜碟”,不管官大官小、贪多贪少,只要碰了红线就往死里罚。 1991年,商业事务局局长格林奈为了多借钱买车伪造账单,还骗外企投资,哪怕钱后来还了、外企也没真投资,照样被判罚1.7万新元加一天监禁。 可这一天牢坐完,他丢了工作,连养老金都没了,到2009年还住出租屋。 比罚钱更狠的是罚名声,1986年,和李光耀一起打天下的国家发展部部长郑章远,被查出借批地权受贿100万新元。 他求李光耀见面被拒,又没法面对贪腐带来的耻辱,最后服安眠药自杀,遗书里说“作为有尊严的东方绅士,只能用这种方式赎罪”。 李光耀的反腐能成,绝不是靠几句口号,他最聪明的地方,是把贪腐的“动机、机会、成本”全掐死了。 给公务员涨工资不是单纯发福利,是让大家不用为了糊口去贪;搞“有罪推定”不是故意刁难,是戳破了“没证据就查不了”的猫腻。 这一疏一堵,把廉洁从“凭良心”变成了“没办法不遵守”。 更难得的是执行上不打折扣,调查局自己都被盯着,大官小官一个标准,让法律真成了带电的高压线。 最关键的是,他摸准了人心,知道对很多人来说,名声比钱还重要。 格林奈丢了养老金,郑章远丢了性命,本质上都是丢了在社会上立足的脸面。 这种“罚钱、丢官、毁名声”的组合拳打出去,贪腐自然就成了没人敢碰的禁区。 就这样,一个曾经贪腐成风的弹丸之地,用几十年时间变成了全球最廉洁的国家之一。 治理贪腐从来没有捷径,所谓的奇迹,不过是把“不敢腐、不能腐、不想腐”刻进了制度里,落到了行动上。 【评论区聊聊】你觉得“无法解释的财产就算贪污”这条规矩,对治理贪腐能起到多大作用? (信源:李光耀的“反腐经”——中国纪检监察报)