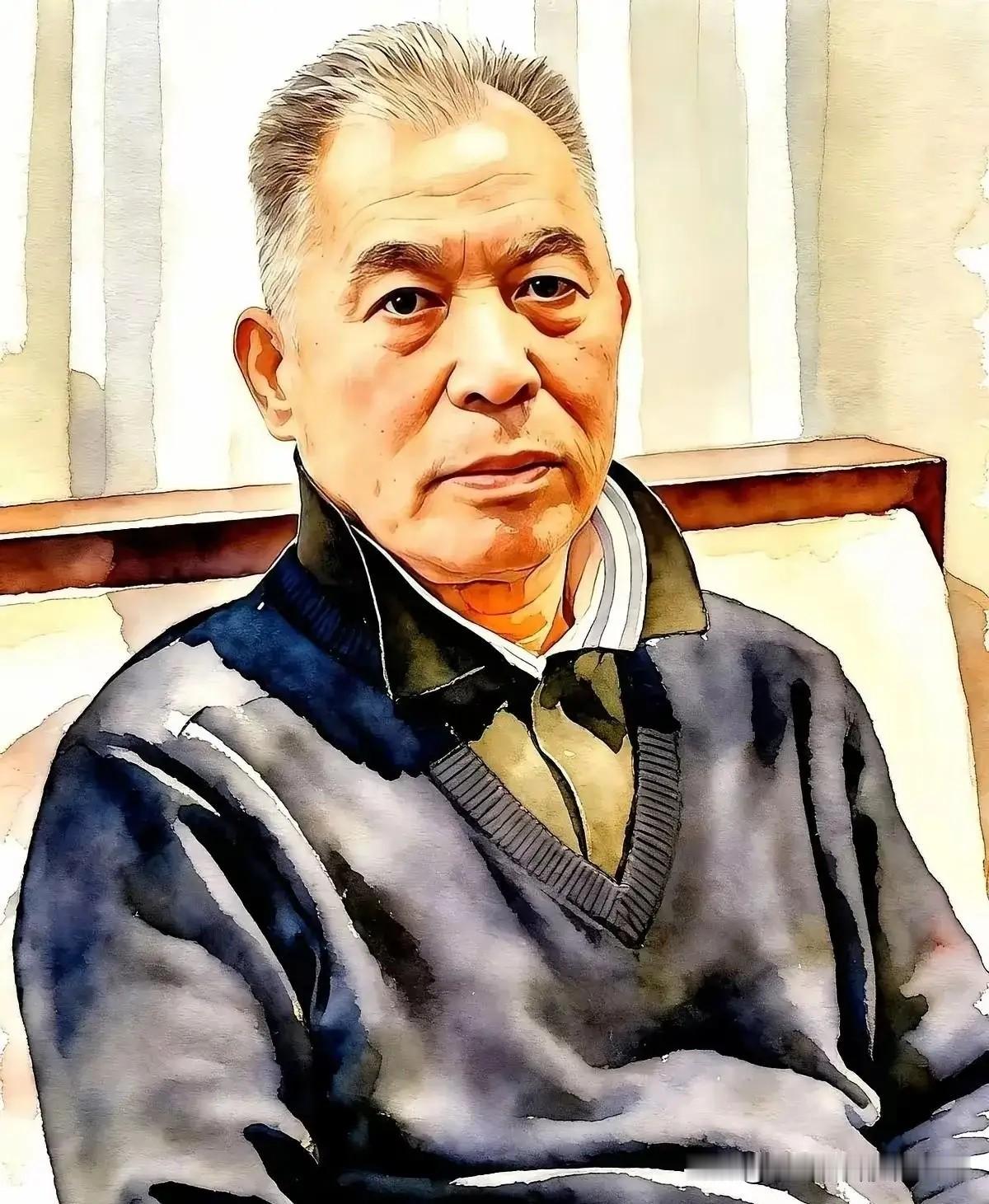

“你亲妈是个大首长!”1951年,江西孤儿靠乞讨长到23岁,中央突然来人告诉他这个消息后,孤儿大吃一惊:“我的母亲早就不在了。” 那个要把他接走的“大首长”亲妈,就是著名的女革命家——曾志。 15岁那年,她就敢把家里的包办婚姻给撕了,转身考进了衡阳农民运动讲习所,后来甚至还混进了黄埔军校武汉分校的女生队。 1928年,曾志在井冈山生下了一个男婴。曾志当时的丈夫蔡协民正带着部队打游击,带着一个嗷嗷待哺的婴儿,不仅孩子活不成,还可能拖累整个部队。 为了保住孩子的命,也为了不耽误打仗,曾志做出了一个痛彻心扉的决定:把刚出生没多久的孩子,送给当时井冈山的一位副连长石礼保抚养。 临别的时候,曾志没有多少东西可以留给孩子,她咬破了自己的手指,在一块红布上歪歪扭扭地写下了一个“石”字,塞进孩子的襁褓里。这一别,就是整整23年。 孩子送走了,曾志转身就投入了更加惨烈的战斗。她可能无数次在梦里听见孩子的哭声,但醒来后,她只能握紧手里的枪。这就是那一代共产党人,他们把对子女的爱,硬生生地掰碎了,揉进了对国家和民族的大爱里。 再回过头来说说这个孩子,也就是石来发。 被送给石礼保后,他的命也是真苦。养父石礼保是个硬骨头,在后来的一次战斗中为了掩护大部队撤退,壮烈牺牲。养母因为悲伤过度,加上生活艰辛,后来也去世了。 年幼的石来发,彻底成了没爹没娘的野孩子。 他吃过百家饭,睡过牛棚草堆,受尽了白眼和欺凌。在他23岁之前的人生信条里,大概只有两个字:活着。 他哪里知道,远在千里之外的广州,那个身居高位的母亲,从来没有停止过对他的思念。新中国成立了,曾志终于有条件找孩子了。她拜托中组部的同志,通过南方老革命根据地慰问团,发了疯一样地寻找当年的线索。 当石来发终于相信这是真的,坐上了去广州的火车时,他的心情估计比过山车还刺激。从一个讨饭的孤儿,一夜之间变成了大首长的儿子,这不就是现实版的“鲤鱼跃龙门”吗? 到了广州,母子相见。曾志看着眼前这个皮肤黝黑、满手老茧、唯唯诺诺的年轻人,眼泪唰地就下来了。她摸着儿子粗糙的手,心里是愧疚,是心疼,是说不出的苦。 在广州住了几天后,石来发终于鼓起勇气,对母亲提了个要求:“妈,我在井冈山太苦了,种田也赚不到钱。您能不能在广州给我安排个工作?我看工厂里的看门人、食堂的打饭员都行,我不怕吃苦。” 曾志擦干眼泪,对石来发说:“儿啊,毛主席的儿子都去朝鲜战场牺牲了,你凭什么就要搞特殊?我是党的高级干部,但我手中的权力是人民给的,不能用来谋私利。你在井冈山种地,也是为社会主义建设做贡献。你还是回井冈山去吧,做个农民,守好那片山。” 他看着母亲坚定的眼神,看着母亲身后墙上挂着的那些牺牲战友的照片,这个淳朴的农民,骨子里流淌着烈士血液的汉子,最终选择了沉默和顺从。 他收拾起简单的行囊,带着母亲送给他的一本《中国农村社会主义建设问题》,一步三回头地离开了繁华的广州,回到了那个穷乡僻壤的井冈山。 回到井冈山后,石来发当了一名护林员。这一干,就是几十年。他每天巡山护林,风餐露宿,脸晒得更黑了,手上的茧子更厚了。 其实,曾志的心里比谁都苦。她把儿子赶回农村,是因为她信仰的那个主义,容不得半点特权和私心。但作为一个母亲,她怎么可能不爱自己的孩子? 后来人们整理曾志的遗物时,在她的抽屉里发现了整整齐齐的一摞汇款单。原来,虽然她没有给儿子安排工作,但她每个月都会从自己的工资里省吃俭用,寄钱给井冈山的民政局,指名是捐给当地买树苗、修水库,或者是资助困难户。 她从未直接给石来发寄过巨款让他挥霍,但她用另一种方式,守护着儿子生活的这片土地。 直到石来发的儿子,也就是曾志的孙子石金龙长大了。有一年,石金龙想转个商品粮户口,解决一下工作问题,特意跑到北京找奶奶帮忙。 当时的曾志已经退休,身体也不好。面对孙子的请求,这位老人再一次硬起了心肠。她请孙子吃了一顿饭,饭桌上摆的是剩菜剩饭大杂烩。她对孙子说:“这一桌饭菜,就是为了让你记住,红军当年连野菜都吃不上。户口的事,奶奶办不到,那是给国家做贡献的人才能有的待遇,你得靠自己去争取。” 石金龙哭着回了江西。 1998年,曾志在北京逝世。 她在遗嘱里交代:不用搞遗体告别,不开追悼会,骨灰一部分埋在八宝山一棵柏树下,一部分埋在井冈山的一棵树下。 在整理遗物时,大家发现了87个信封,里面装着她生前省下来的几万块钱。信封上写着:“这是留给希望工程的”,“这是留给贫困山区孩子的”。 而对于自己的亲生儿子石来发,她留下的只有那份沉甸甸的精神遗产,和井冈山上那棵永远守望着儿子的树。 石来发后来在接受采访时说:“我虽然干了一辈子农活,但我活得踏实。我母亲虽然没给我荣华富贵,但她给了我做人的脊梁。”