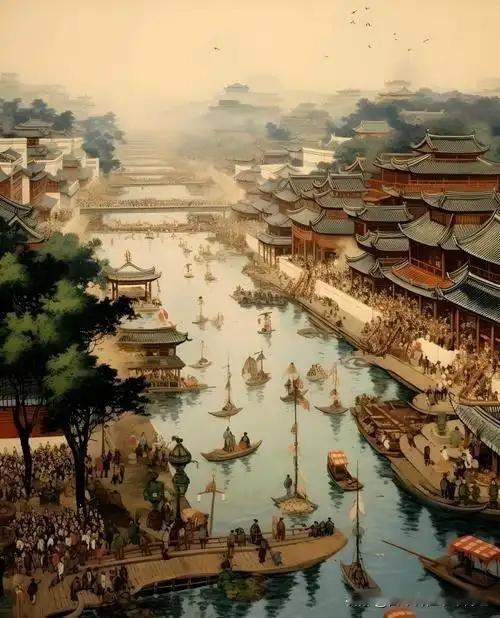

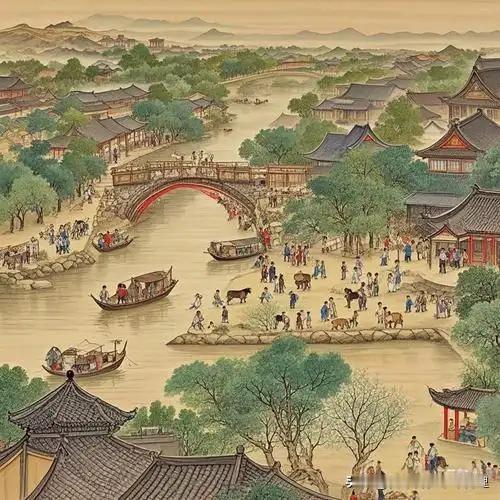

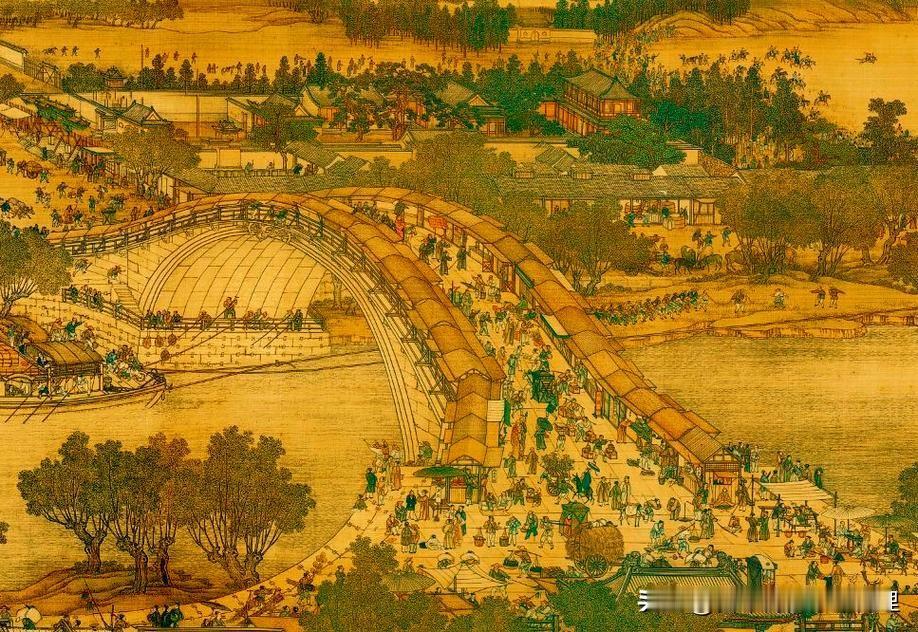

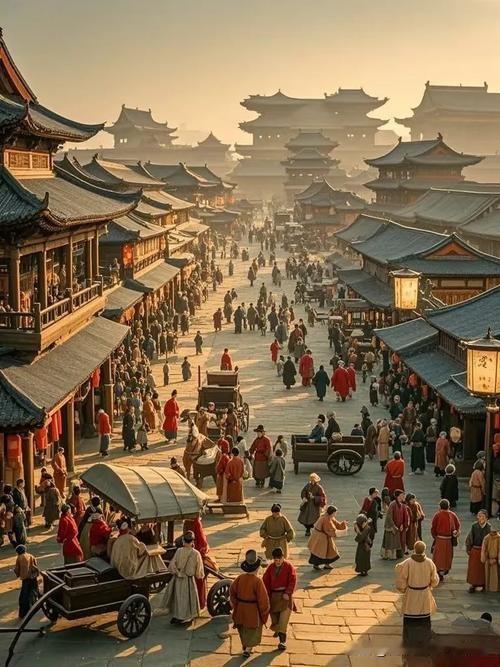

全盛时期的汴河会有多繁盛? 北宋全盛时期的汴河(通济渠)是连接黄河与淮河的漕运大动脉,全长650公里,流经豫、皖、苏三省,支撑着都城东京汴梁(今开封)的繁荣。作为大运河核心段,汴河年漕运量峰值达600万石,南方漕粮、丝绸、瓷器经此输往京师,占朝廷财政收入的90%以上。依托汴河,东京成为世界首屈一指的大都会,常住人口逾百万,是同时期伦敦(1.5万)、巴黎(10万)的数倍。 经济上,汴河催生了“不立田制,不抑兼并”的自由市场环境,农民转化为手工业者和商贩,促成雇佣关系普及。《清明上河图》中“舟楫塞港、店铺林立”的场景,印证了沿河“舟船日夜不绝”的商贸盛况,州桥遗址出土的石壁海马水兽雕刻,更可见其水工设施的宏伟。文化层面,运河带来的南北交流孕育了宋词、话本等市民文化,《东京梦华录》记载的金明池开放、瓦舍勾栏等,折射出“节物风流,人情和美”的社会风貌。 汴河的繁荣本质是北宋“守内虚外”政策的产物——重兵云集京师的需求,迫使朝廷依赖运河维系物资供应,最终造就了“华夏文化造极于赵宋”的辉煌。但其军事地理缺陷也为靖康之变埋下隐患,印证了交通命脉对王朝兴衰的深刻影响。