“出门打工,不管钱赚不赚得到,记得回家。”昨晚,橙柿记者在笕桥派出所见证了一场阔别20多年的团聚,一家人驱车1000多公里从重庆赶来杭州接儿子回家,43岁的阿林(化名)早早坐在院里等候,见到亲人的那一刻,他扑通一声跪在了地上,嚎啕大哭……

在杭州街头

常有热心商户给他面包和水

阿林来到笕桥派出所已经2天了,11月21日上午10点多,派出所民警接到辖区社区工作人员求助,说有个衣衫褴褛的男子拄着拐杖,“步履蹒跚,走得很困难。”民警出警后把他带到了所里,随后的沟通却成了最大的难题。

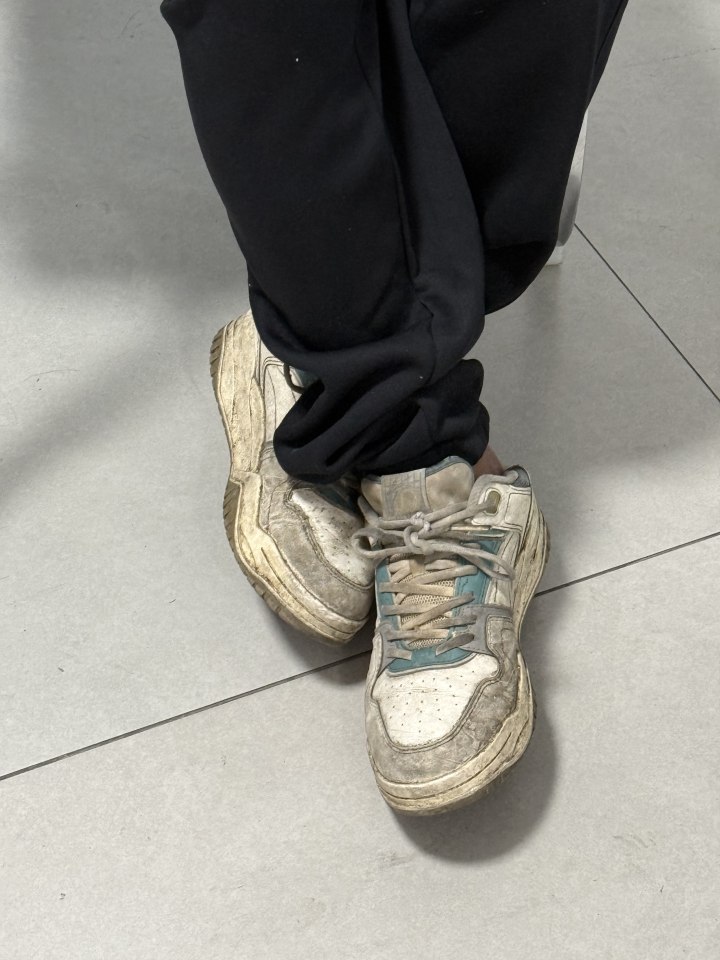

“第一眼见到他时,他坐在路边石椅上,稀疏的头发凌乱,衣服、裤子上都沾着已经油到发光的污渍,估计很久没换洗,味道很大。”来到所里后,教导员程建喜先没多问,赶紧上街买了一套黑色加厚运动服,让他洗了把脸,找来被子给他裹上。

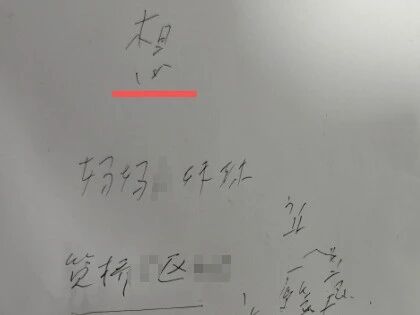

程建喜说,他说不了话,自己住在哪里也不知道,“我一边用手比划一边大声说,听到我说得对,他会点头,说得不对,他会摇头。”程建喜拿来纸笔尝试跟他交流,阿林歪歪扭扭地在纸上写下了些简短的个人信息。

“通过他写下的身份证号,我们找到了他重庆原籍的派出所,并与他家人取得了联系。”从当地派出所得知,阿林的家人早在2008年就报了失踪,这么多年一直都在寻找他。

昨晚,记者来到笕桥派出所时,程建喜正给阿林端去饭菜。阿林端正地坐在桌前,身旁放着随身带着的一根树枝拐杖。交流中得知,阿林来杭已有20多年,本是重庆人,曾在四季青、汽修厂等地工作过,还做过保安,辗转临平、拱墅、上城等地租房生活。

程建喜告诉记者,今年五六月,阿林突发中风,走路全靠拐杖,关键是说不出话来,记忆思维也慢慢变得混乱。

记者尝试用纸笔和阿林交流,他在纸上用零散的词汇写道,杭州街边的商户常会给他面包和水。时隔多年,他仍记得刚到杭州时的工资是每月700块,租住在一间房里,还买了洗衣机,后来工资涨到每月6000多元……

程建喜问他这么多年有没有和家里联系过,阿林摇摇头,又问他想不想妈妈,阿林在纸上歪歪扭扭地写了一个字:想。

出门时还是个白白嫩嫩的小伙子

“20多年没见,黑了,瘦了”

联系上阿林的家人后,程建喜打开视频让双方通话,“家里人不敢认。”昨天,阿林得知晚上家人就会从重庆赶来杭州时,他早早就挪步到院里等候。

晚上7点左右,一辆白色客车缓缓驶进派出所,车门打开,母亲从车上下来的那一刻,阿林激动地起身,踉踉跄跄地扑向前去,跪倒在母亲面前。

“就是他,就是他,视频里还不敢认,当面见到,举手投足里都能看出,就是他。”

一同前来的一大家子,有阿林的妈妈、姑姑和两个姨夫。

阿林的姑姑告诉记者,当年阿林出门时还是个二十三四岁的小伙子,面容白白嫩嫩,“现在黑了,也瘦了。”家人说,阿林的父亲今年上半年已经去世了,家里只留下母亲一个人,临走前最大的遗憾就是没有找到唯一的孩子。

阿林听到父亲时,大哭起来。阿林的姑姑说,阿林以前就话很少,同村的同伴跟他关系都很好,“他爸爸去世时,没有儿孙来尽孝送别,都是阿林村里的几个同伴来替他当儿子尽孝的。”

阿林的母亲今年66岁,坐在儿子面前,不断地偷偷抹去眼角的泪水,从头到尾只说了一句话:“这么多年,你让我好找啊,到底去了哪里,怎么不和家里联系……”

阿林的姨夫告诉记者,孩子很要强,有可能是觉得赚不到钱,不好意思和家里联系,“想等风光了以后再和家里联系。”阿林的姨夫用手机一一拨通了家里人的电话,让大家看看20多年没见的亲人,记者看到,有人在屏幕里抹眼泪,有人在屏幕里着急地和阿林挥手,一遍遍地叫喊他的名字。

有个脸庞出现在阿林面前时,他第二次忍不住大哭起来。“那是他的堂哥,他们从小一起长大,感情很好。”

“他心里都知道,都认得,就是说不了话。”

出门在外,不管钱赚不赚得到,记得回家

阿林的姑父说,头一天夜里接到杭州派出所的电话,第二天一大早家人们就从重庆出发了,驱车10多个小时,从天明走到天黑,“早上吃了一碗面就再没吃过东西,想赶紧见到孩子。”

“不管怎么样,人找到了,回家好好治病,能团聚就好。”程建喜在旁一一安抚着阿林的亲人们。

临别时,阿林抓着母亲的手慢慢往外走,突然回头跪在了程建喜面前,家人们你一言我一语地向民警道谢。上车后,程建喜还不放心地把头探到车内和阿林告别,嘱咐他回家好好养病。“不管钱赚没赚到,记得回家。”

阿林的姨夫说:“一会儿带孩子找家面馆吃碗重庆小面。”

夜里11点30分左右,民警给记者发来消息:结果出来了,DNA对上了,符合单亲遗传关系。

“终于团圆了。”