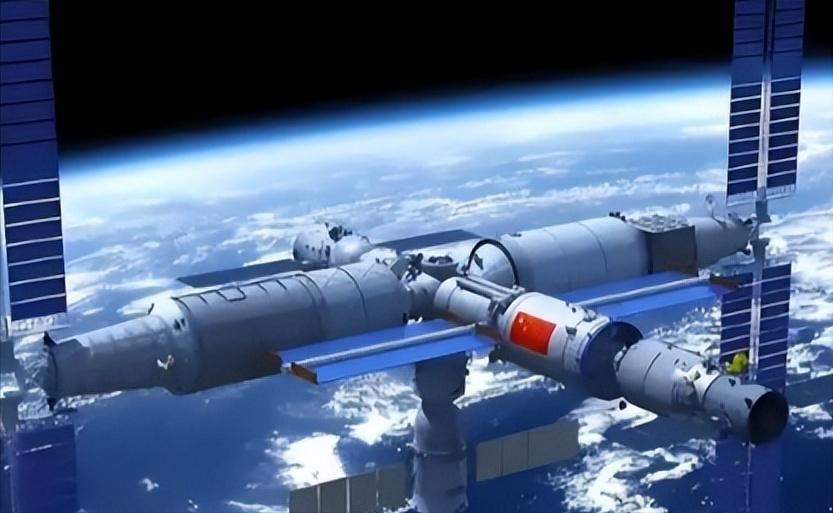

技不如人?为啥中国空间站只能上3个人,而国际空间站却能达到十几人?说的直白一些,差别就是我们是私人别墅,而国际空间站就是群租房,中国空间站是我们自己造的,可以最大化让自己人利用,而国际空间站就不行,是多个国家共用的,他们只能挤一挤。 国际空间站是个由美国、俄罗斯、欧洲等 16 国联手打造的 “太空公寓楼”,从 1998 年开始陆续拼接,到现在总重量超过 400 吨,相当于 3 个半空客 A380。 这么大的体量能住人多不奇怪,但这些人可不是挤在一块干活。美国的 “命运” 号实验舱、俄罗斯的 “星辰” 号服务舱、欧洲的 “哥伦布” 号实验舱,每个参与国都有自己的专属区域,就像群租房里各自隔出来的单间。 比如俄罗斯舱段负责生命保障,欧洲舱段搞物理实验,日本舱段专注材料研究,大家分摊成本也分摊功能,人数多是为了满足不同国家的任务需求,最多时 13 人的纪录,就是多个国家同时换班才出现的。 中国空间站则是标准的 “私人定制款”,从设计之初就没考虑多国分摊,而是完全围绕中国的太空研究需求来建。总重量不到 180 吨,却实现了功能的高度整合,核心舱 “天和”、实验舱 “问天”“梦天” 各司其职又紧密联动,没有一点多余的 “公摊面积”。 平时常驻 3 人,不是住不下更多,而是现阶段的科研任务根本用不上那么多人。中国空间站的环控生保系统早就预留了升级空间。 之前 6 名航天员曾超纪录驻留 12 天,靠的就是能自由切换 “三人模式”“六人模式” 的再生系统,216 升水通过循环利用,完全能满足多人需求,这就像别墅预留了客房,平时不用但随时能住人。 更关键的是使用效率的差异。国际空间站因为是多国共建,设备接口标准不统一,欧洲的实验设备可能没法在俄罗斯舱段用,美国的监测仪器也得单独布线,很多空间都浪费在了兼容设备上。 中国空间站从芯片到机械臂全是自主标准,实验舱里的 14 个科学实验柜能无缝衔接,3 名航天员每天的工作效率,比国际空间站里 6 个人分头忙活还高。 就像私人别墅里的家具全是量身定做,用着顺手还不占地方,群租房里的家具再好,也得迁就不同租客的需求,难免显得拥挤又低效。 还有个容易被忽略的点,国际空间站已经运行了 25 年,很多设备都是上世纪的技术,为了维持运转需要更多人进行维护。 中国空间站 2022 年才完成建造,设备全是最新的智能化设计,很多维护工作能靠机械臂自动完成,自然不用那么多人守着。 美国宇航局已经计划 2030 年让国际空间站退役,后续换成商业空间站,这也从侧面说明,那种靠堆砌体量和人数的 “群租房” 模式,已经跟不上现在的太空探索需求了。 中国空间站的 3 人常驻,本质是 “按需配置” 的理性选择,就像别墅不会为了撑场面硬塞人,实用和高效才是核心。随着国际合作项目的推进,未来外国航天员入驻后,人数或许会增加,但那种高度整合的 “私人别墅” 基因,只会让空间利用更高效。 中国空间站以其独特的设计理念和高效的运行模式,为中国航天事业的发展奠定了坚实的基础,也向世界展示了中国在航天领域的强大实力和独特智慧。