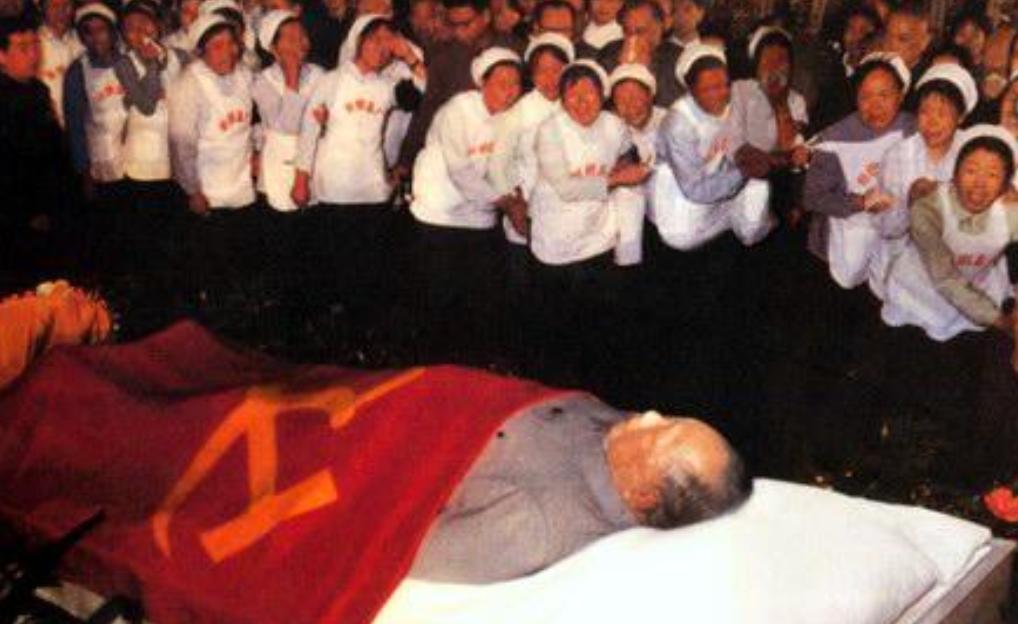

毛主席口中的华国锋是个老实人,但就是这个老实人,在毛主席去世后,却公然做了一个违背主席遗愿的决定,而且这个决定提出后,更是没有一个人敢站出来反对! 1976年9月的北京,空气里弥漫着沉重的肃穆。毛主席的离世仿佛让整个国家的心跳慢了半拍。 在中南海深夜亮着灯的202会议室,一场攸关国家命运的紧急会议正无声进行。坐在正中的,是被毛主席称作“老实人”的华国锋。此刻,他却面临人生中最艰难的选择。 会场中摆着三件事:治丧安排、遗体处理、是否允许外宾吊唁。每一项都需要当机立断,容不得犹豫。 但当华国锋提出建“毛主席纪念堂”、永久保存遗体时,现场一度沉默。谁都知道,毛主席曾说过,他更愿百年后回到故乡,与父母团聚——落叶归根,是他未曾忘却的情结。 可华国锋却打破了这沉默。他看着在场所有人,一字一顿地说:“这是为了人民,为了历史。我们不能只看领袖个人的心愿。” 这一句话,没有人反对,也没有人再质疑。 毛主席去世后的十五天内,全国超过百万群众自发前往北京,只为看一眼他安详的遗容。他们中有拖家带口的农民,有从边疆赶来的战士,有背着书包的学生。站在长安街上,一眼望不到队伍的尽头。 有人哭着说:“毛主席为咱穷人活了一辈子,我这辈子非来送送他。”那份泪水与感恩,不是仪式能安放的,是需要一座“家”来承载的。“让人民群众能随时瞻仰领袖遗容”,这才是华国锋真正要做的决定。 为了这个决定,卫生部连夜成立了三人专家组,任务极其艰巨:保存毛主席遗体。 组长徐静是留苏医学专家,面对从未接触过的技术资料,只能一边钻研一边试验。华国锋亲自听取汇报,拍板道:“把这事当作政治任务完成!” 他们将中南海一间小卫浴改成临时工作间,在最简陋的条件下,完成了中国历史上第一次永久性遗体保存处理。 配合者中,有服装师连夜缝制中山装,有理发师细致修整发型,有化妆师反复试色,只为让人民看到毛主席最庄重的样子。 而那座纪念堂的建设,几乎是以“不眠不休”的速度推进。1977年8月,水晶棺安放完成,整个建筑内部系统调试完毕,毛主席遗体被正式安置于大厅。 那一夜,不少工人、设计师、医务人员都红了眼眶。那不是任务完成的喜悦,是一种历史重托落地的释怀。 “真正的忠诚,是在关键时刻做出为人民而不是为自己舒服的决定。”毛主席希望归乡,是情理;可人民需要他留下,是大义。 在做出这个决定时,华国锋不曾为自己留下一句辩解,他没有摆出“主席接班人”的姿态,也未曾夸耀功劳。他只是沉默地推进每一步工作,让纪念堂成为人民心灵的寄托。 几十年过去,毛主席纪念堂从不只是供瞻仰的场所,它更像一座精神灯塔。每一个走进去的人,仰望那水晶棺中的身影,都会在心中响起那个熟悉的声音:“为人民服务。” 那座水晶棺里,不仅躺着一位伟人,也躺着一个时代的灵魂;而那背后,站着的那个“老实人”,默默扛起了一个民族的记忆与担当。 有些人,可能一生都不声不响,却在关键时刻,用沉稳撑起了历史的重量。华国锋就是这样的人。他没有多言,却让亿万人民的思念,有了归处。