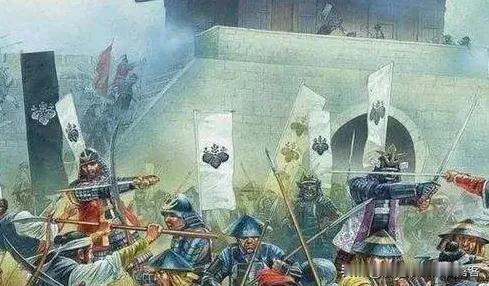

1592年,15万日军突袭朝鲜。朝鲜被打得几乎灭国,便向大明朝求援。这个时候,明军的主力都在宁夏平叛。两边开攻显然是不可能的。大明王朝决定派人先去吓唬吓唬日军。 谁都知道,万历年间的大明,看似家底厚实,实则内忧外患扎堆。宁夏哱拜之乱闹了快一年,十万明军精锐被拖在西北战场,粮草耗费不计其数,朝堂上每天都是催战的奏折,急得万历皇帝寝食难安。 而朝鲜那边的求救信,一封比一封急切,八道国土丢了七道,国王李昖带着宗室一路北逃,躲到中朝边境的义州,几乎是光着脚哭求大明“速发援兵,救亡图存”。 一边是平叛到了关键时刻,一旦撤兵就可能前功尽弃;一边是藩属国危在旦夕,若是坐视不救,不仅会寒了所有藩属国的心,日军占领朝鲜后,下一步必然会觊觎辽东,大明的边境将永无宁日。 朝堂上争论了三天三夜,有人说该先顾本土,朝鲜死活不管;有人说该倾全国之力援救,不能让日军站稳脚跟。最终万历皇帝拍板:主力继续平叛,派一支先遣部队入朝,先摸摸日军的底细,也让朝鲜看到大明的态度,稳住局面。 这支“吓唬”日军的先遣部队,领头的是辽东游击史儒和副总兵祖承训。祖承训可不是一般人,出身辽东将门,从小跟着父亲在边境与蒙古、女真部落作战,刀枪丛里滚大的,最擅长打突袭战。 接到命令时,他手下只有三千辽东铁骑,这些士兵都是常年守边的精锐,骑术精湛,善用三眼铳,可比起日军的十五万大军,简直是鸡蛋碰石头。 祖承训心里清楚,这趟差事不是真的要硬碰硬,而是要打出大明的气势,让日军知道“天朝上国”不是好惹的。 出发前,祖承训特意让士兵们换上最鲜亮的铠甲,旗帜插得密密麻麻,一路浩浩荡荡向朝鲜平壤开进。当时占领平壤的是日军将领小西行长,他率领两万日军驻守,刚打了一连串胜仗,气焰嚣张到极点。 听说大明派了援兵,小西行长一开始根本没放在眼里,觉得朝鲜军队不堪一击,大明的援兵也强不到哪里去。 可当他看到明军铁骑列阵城外,旗帜遮天蔽日,士兵个个精神抖擞,心里还是犯了嘀咕——他没想到大明援军来得这么快,更没想到兵力看似并不薄弱(祖承训故意让部队拉开阵型,制造人多的假象)。 祖承训没给日军反应的时间,下令骑兵冲锋。辽东铁骑的三眼铳同时开火,枪声震天动地,日军从没见过这种火器骑兵,一时乱了阵脚。明军趁势冲入城门,与日军展开巷战。 祖承训一马当先,挥舞着大刀砍杀,士兵们跟着他奋勇拼杀,日军节节败退。可打了没多久,祖承训就发现不对劲:日军人数太多,而且火器装备并不差,鸟铳的射程比三眼铳还远,明军虽然勇猛,但架不住对方人多势众,再打下去只会伤亡惨重。 他当机立断,下令撤退。这一战,明军伤亡三百多人,史儒战死沙场,看似输了,却达到了意想不到的效果。小西行长被明军的勇猛吓住了,不敢再贸然北进,连忙向后方请求增援。 而朝鲜方面,看到大明真的出兵了,士气大振,原本溃散的军队开始重新集结,百姓也自发组织义军抗击日军。 更重要的是,祖承训带回了日军的关键情报:日军擅长火器作战,阵型严密,但近战能力不如明军,而且补给线过长,物资供应困难。 这期间,宁夏平叛也传来捷报。万历皇帝立刻下令,任命李如松为提督,率领四万明军精锐入朝作战。李如松是辽东总兵李成梁的儿子,勇猛善战,接过指挥权后,他结合祖承训带回的情报,制定了“速战速决、奇袭平壤”的战术。 1593年正月,明军兵临平壤城下,李如松假意谈判,趁日军放松警惕时发起总攻。祖承训率领部队乔装成朝鲜士兵,从日军防守薄弱的南城攻入,与主力部队里应外合,经过一天一夜的激战,终于收复平壤。 这场“先吓唬后决战”的战略,看似险招,实则是大明的无奈之举,更是战略智慧的体现。在两线作战的困境下,大明没有盲目出兵,而是先以小股部队试探虚实,拖延时间,等待主力腾出手来。 这种稳扎稳打的策略,既避免了腹背受敌,又为最终的胜利奠定了基础。而祖承训等先遣将士,明知兵力悬殊,却依然义无反顾地冲向战场,用鲜血和勇气稳住了战局,他们的牺牲同样值得铭记。 历史已经证明,大国的担当从来不是盲目冲动,而是审时度势后的沉着应对。大明援朝抗倭,不仅拯救了濒临灭亡的朝鲜,更挫败了日本妄图称霸东亚的野心,维护了东亚地区近三百年的和平稳定。 这种在关键时刻挺身而出、守护正义的精神,穿越历史长河,依然值得我们深思和敬仰。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。