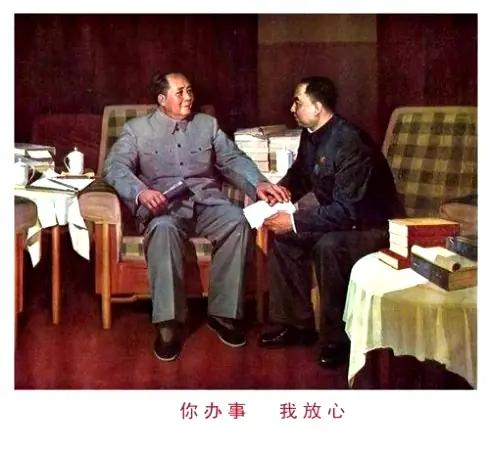

2007年,华国锋主席最后一次去毛主席纪念堂,临走时高喊一句话,在场的人听了无不感动落泪。 1921年,华国锋降生在山西交城的一户普通人家,原名苏铸的他,后来因革命工作需要改用现名。 17岁那年,抗日烽火燃遍华北大地,他毅然投身革命洪流,加入中国共产党。 解放战争时期,他带着敌后斗争的经验,跟随解放军南下湖南,从此在这片红土地上深耕二十余年,从县委书记、专区专员一路走到湖南省委第一书记。 主政湖南时,他亲自挂帅担任韶山灌区工程指挥长,喊出“做出一个符合总路线精神的引水工程的好样板”的口号。 他带领十万建设大军肩挑手提,仅用十个月就建成了兼具灌溉、防洪、发电等多重功能的大型水利工程。 成就了“北有红旗渠,南有韶山灌区”的水利奇迹,让湘中百万亩农田告别了“大雨大灾,小雨小灾”的困境。 毛主席曾评价他“讲老实话,是老实人”,这份朴实与担当,为他后来承担历史重任埋下了伏笔。 1976年,中国面临着“向何处去”的历史抉择,毛主席逝世后,华国锋深知“历史把我推到这个位置,我必须不计个人安危,勇敢担当起来”。 他与叶剑英、李先念并肩作战,从危难中挽救了党和社会主义事业,推动国家翻开新的一页。 1980年9月,他不再兼任国务院总理职务,1981年6月又在党的十一届六中全会上辞去中共中央主席和中央军委主席职务,平稳退出核心领导岗位。 他用实际行动践行了“顾全大局,不计较个人得失”的党性原则。 放下权力的华国锋,没有选择功成身退的张扬,反而把日子过成了一杯淡茶。 他长期居住在北京西皇城根的居所,享受国家领导人政治待遇,却极少离开京城,更从不议论时政。 有人当面提起过去的“那些事儿”,他总会摆手不听,把平静留给自己和家人。 晚年的他生活规律而简朴,晚餐多是二米粥、南瓜粥配烧饼,饭后雷打不动收看《新闻联播》,随后必定和一家三代在院子里散步。 练字成了他晚年最重要的精神寄托,专攻颜体的他,作品被行家评价为“浑然大气、骨力尽现”,启功等书画名家也对他的字赞不绝口。 85岁时写下的“清静”二字,大气从容,如今高悬在华家会客室中央,张家界、华山、壶口等风景名胜区也能见到他的墨迹。 更让人铭记的是他多年不变的信仰坚守,每年9月9日毛主席忌日和12月26日诞辰日,他总会领着家人和随从走进毛主席纪念堂,在毛主席塑像前恭恭敬敬喊出口令: “向伟大领袖毛主席一鞠躬,二鞠躬,三鞠躬!” 2007年12月26日,86岁的他最后一次公开露面,依旧完成了这场庄严的致敬。 2008年,北京奥运会的脚步临近,年逾八旬的华国锋始终盼着能亲眼见证这一盛事。 8月1日,他从医院出院,家人以为能了却他的心愿,可仅仅休息了一个礼拜,病情便再度恶化,不得不重返北京医院421病房。 奥运彩排时,工作人员送来门票,他轻轻摇头说:“我老了,不去了,你们去吧。”这句平淡的话,成了他对未竟心愿的坦然释怀。 8月20日12时50分,这位历经风雨的无产阶级革命家与世长辞,享年87岁。 8月31日,他的遗体在八宝山革命公墓火化,无数百姓纷纷送别这位“一生为实现民族独立、人民解放和国家富强、人民幸福而英勇奋斗”的老人。 他在历史关头的挺身而出,是临危受命的担当,让国家避开了更大的动荡,这份功绩永载史册。 他主动辞去领导职务的选择,打破了传统权力交接的桎梏,为党和国家政治生活的正常化铺平了道路,这种“功成不必在我”的胸襟,在任何时代都尤为可贵。 晚年深居简出的生活,是历经沧桑后的通透,不议论时政、潜心练字、坚守信仰,展现了共产党人“严于律己,宽以待人”的政治本色。 他的人生告诉我们,真正的伟大不在于权力的高低,而在于关键时刻的担当、顺境逆境中的坚守,以及始终把人民放在心中的初心。 那些年复一年的鞠躬致敬,是对信仰的终身守护;那些浑然大气的书法作品,是精神世界的丰盈写照;那些平淡简朴的日常,是历经风雨后的从容淡定。 以担当定大局,以淡然度余生,功过留与青史评,初心映在岁月中。 【评论区聊聊】你眼中的华主席,最让人敬佩的是他临危受命的勇气、平稳让贤的胸襟,还是晚年坚守信仰的淡然? (信源:华国锋最后的遗憾:没看上北京奥运——人民网)

评论列表