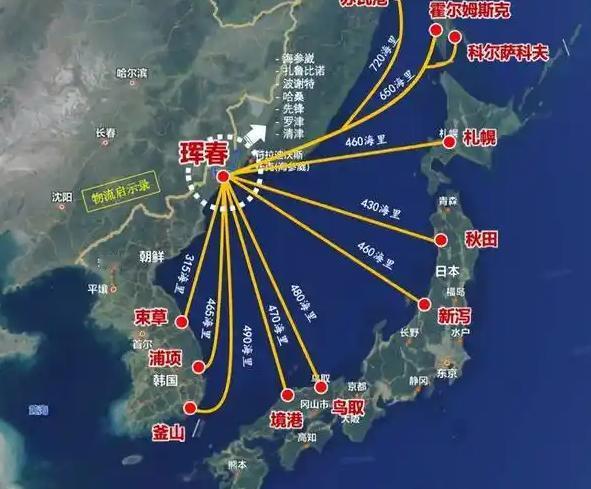

中国和蒙古国谈妥了! 草原那边传来好消息,这次是真的“板上钉钉”了! 11月18日,李强总理在莫斯科和蒙古国总理赞登沙特尔来了场“并不突然”的高规格会晤。地点选在俄罗斯,是巧合,也是信号。 更重要的是,这次不只是握手和合影,而是真正谈妥了一系列牵一发而动全身的“大事”。 如果说以前的合作还停留在“意向书”阶段,那现在的中蒙互动已经进入“施工图”阶段。 2024年,中蒙双边贸易额已经达到186.2亿美元,比去年多了整整10%,这说明两国经济的“齿轮”已经啮合得越来越紧。 而这场合作的“龙头项目”,就是那条贯通南北的甘其毛都—嘎舒苏海图铁路。 这条铁路的重要性,远远不只是“方便运输”那么简单,蒙古的资源多,但出口通道少,而且长期过度依赖俄罗斯方向,这在现实中其实是个不小的“瓶颈”。 而现在,中国出手铺设铁路,等于在蒙古国“打通任督二脉”。 这条铁路计划2027年建成,年运力3000万吨,意味着什么?意味着蒙古的煤、铜、稀土等资源,将以更高效率、更低成本送到中国市场,甚至通过中国港口走向全球。 而中国,也能通过这条通道更便捷地连接中亚和俄罗斯。这是一条真正意义上的“双赢之路”。 更让人注意的是,中方在蒙古的投资也正在“升级换代”,以前主要是矿产,现在已经开始布局新能源、数字经济等高附加值领域,简单讲,就是从“挖资源”变成“挖潜力”。 很多人对蒙古的印象还停留在“夹在中俄之间的小国”,但事实正在改变,蒙古主动而积极地将自己的“草原之路”发展战略,与中国提出的“一带一路”倡议深度对接,用他们自己的话说,这是“蒙古发展的必经之路”。 这不是一厢情愿,中国也给出了足够的诚意。 中方提出的“全球发展倡议”以及“全球安全倡议”,正在成为更多国家愿意参与的合作平台。 蒙古国也不想错过这趟车,目前已经参与了多个中国主导的多边机制,包括中蒙俄经济走廊建设、以及由中国设立的全球发展与南南合作基金。 比如2024年,中蒙开始合作森林消防能力建设,这听起来不起眼,但在蒙古这样干燥、草原广袤的国家,森林火灾就是头号生态灾难。 中国提供设备和培训,蒙古提供基础条件,这种务实合作,远比某些国家动不动“谈价值观”来得实在。 还有一点值得注意:蒙古不仅仅是“配合”,而是在“参与”,从“新复兴政策”到“远景2050”长期战略,蒙古已经明确要走开放、多边、现代化的发展路线,而中国,正是最合适的合作对象。 国家关系能走多远,最终还是老百姓的感受说了算,在这一点上,中蒙之间的“人文温度”,最近这些年升得特别快。 越来越多的蒙古年轻人选择来中国留学,不为别的,就为了学门技术、掌握语言、将来能有更多机会。 与此同时,中国每年都派出志愿者到蒙古开展语言教学、文化交流,很多蒙古孩子第一次接触中文,就是在这些课堂上。 旅游也成了“联通心灵”的新桥梁,在草原、在乌兰巴托的街头,越来越多的商户开始学中文招呼顾客。旅游业的回暖,不只是数据好看,更是双边关系“软实力”的体现。 还有一些小事,听起来不起眼,但特别有温度,比如“一带一路·光明行”活动,已经帮助数百名蒙古白内障患者恢复视力。 很多人第一次看到亲人的脸,就发生在中国医生的手术台上,这种真正“看得见”的民生合作,远比什么“口号外交”更能打动人心。 还有生活物资,蒙古因为气候和地理原因,很多新鲜果蔬供应不上,而中国每年大量出口水果蔬菜,有效缓解了蒙古的民生难题。 换句话说,中国不仅是蒙古的“经济发动机”,更是“生活保障线”。 在当前俄乌冲突延烧、全球供应链重构的大背景下,中蒙“谈妥”的背后,是对区域趋势的精准判断。 蒙古国一直是地缘政治的“夹心层”,但现在,它正通过深化与中国的合作,主动摆脱被动地位,这不是单方面的靠近,而是一场有节奏、有规划的“双向奔赴”。 中方则通过“一带一路”倡议,把硬连接和软合作一并推进,让蒙古在中亚、东亚之间的战略价值被重新激活。这种“战略绑定”,不是靠军事联盟,而是靠项目、靠贸易、靠人心。 这也正是中国外交的特点:不搞阵营对抗,不玩地缘平衡,而是通过合作赢得信任、通过互利带动发展。蒙古国的选择,说明了一个现实,谁更靠谱,谁更务实,谁才是值得长期合作的伙伴。 过去,中蒙关系是“邻居式”的,现在,正在向“合伙人式”迈进,未来随着跨境基础设施的继续推进、民间交流的不断加深,这种关系将越来越稳定,也越来越不可替代。 信息来源:李强会见蒙古国总理赞登沙特尔——新华网