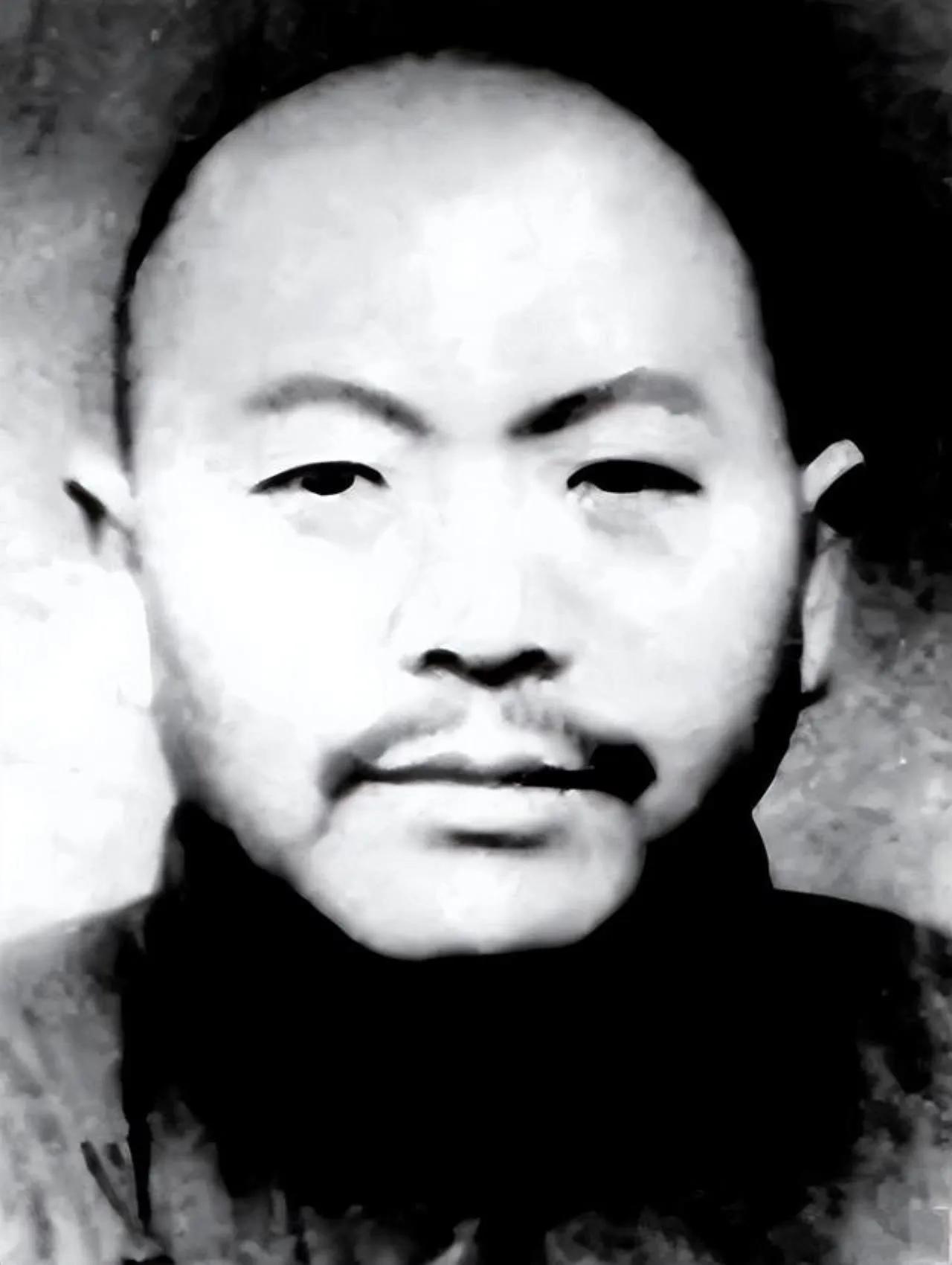

1951年,大汉奸黄标被判死刑,到了刑场,黄标却很不甘心:“我每个月给新四军送了20万银元,却被当成汉奸,我不甘心啊!” 黄标出生在湖北沔阳农村。家贫,父早逝,跟着母亲讨饭度日。11岁在逃荒中与母亲失散,被一个山里道长收留,从此习武多年。练出本事后下山找回母亲,却发现她双眼已哭瞎。 刑场的风裹着江汉平原的湿气,吹得黄标单薄的囚服簌簌作响。他头发凌乱地贴在额前,脸上满是尘土,嘶哑的喊声在空旷的场地上回荡,引得围观人群窃窃私语。这段喊冤的情节,如今多散见于沔阳当地的民间口述,并无《湖北地方志》《抗日战争史料汇编》等权威史料直接佐证,而他“大汉奸”的罪名,却因投靠汪伪政权的履历板上钉钉——据《沔阳县志》记载,黄标成年后曾依附汪伪势力,担任过沔阳县保安大队副队长,活动于沔阳、洪湖交界地带,名义上受日军节制,负责“维持地方秩序”。 没人否认,黄标这一辈子裹着乱世的泥泞。当年找回瞎眼母亲后,他凭着一身武艺在江湖闯荡,扛货护商只为让母亲安稳度日。可日军铁蹄踏进沔阳后,烧杀抢掠无恶不作,乡亲们流离失所,他看着母亲哭瞎的双眼,心里像被钝刀割着疼。 迫于乱世生计,他最终走上了投靠汪伪的路。《沔阳县志》里没提他是否接济过抗日力量,但当地老人的口述却很一致:他从不是“每月送20万银元”——这在当时堪称天文数字(1块银元可买15斤大米),真实情况更可能是多次暗中接济新四军,送些急需的粮食、弹药和少量钱款。这些物资,有的是他悄悄克扣日军的补给,有的是变卖自己家产换来的,每次交接都选在深夜芦苇荡里,连心腹都只知是“帮穷苦人”。 有次日军怀疑他私通抗日力量,把他抓起来严刑拷打。鞭子抽得他皮开肉绽,烙铁烫得衣衫焦糊,可他咬紧牙关没吐露半个字,直到心腹花钱打点才捡回一条命。养伤时,母亲摸着他满身伤疤哭劝:“别再折腾了,咱只求活命就好。”他却握住母亲枯瘦的手,声音沙哑:“娘,看着乡亲们遭罪,我不能不管。” 可这些暗中的善举,终究没留下过硬证据。《沔阳县志》记载他“曾配合日军清剿过抗日根据地外围”,这些公开的“助敌”行为,被乡亲们看在眼里,成了“卖国求荣”的铁证。解放后清查汉奸时,即便有少数人想起他曾悄悄接济过抗日队伍,也拿不出实打实的凭证——那些深夜的秘密交接,本就没打算留下痕迹。 刑场上,黄标望着远处母亲坟茔的方向,眼泪混着尘土往下淌。他没读过多少书,不懂什么大道理,只知道谁是害百姓的仇人,谁是救中国的希望。或许他真的做过资助抗日的事,却因走错了投靠汪伪的第一步,终究没能洗去“汉奸”的标签。 历史有时候就像蒙着雾的老照片,黄标的故事之所以让人唏嘘,正因为它藏着乱世人性的复杂。《沔阳县志》的冰冷记载,民间口述的温热细节,两者交织,才是真实的历史模样——没有绝对的黑与白,有的只是普通人在绝境中的挣扎与抉择。 这个故事告诉我们,评判历史人物不能只看单一标签。乱世中的每一个选择都带着无奈,唯有结合时代背景全面看待,才能读懂人性的光辉与局限。 各位读者你们怎么看?评论区留言。