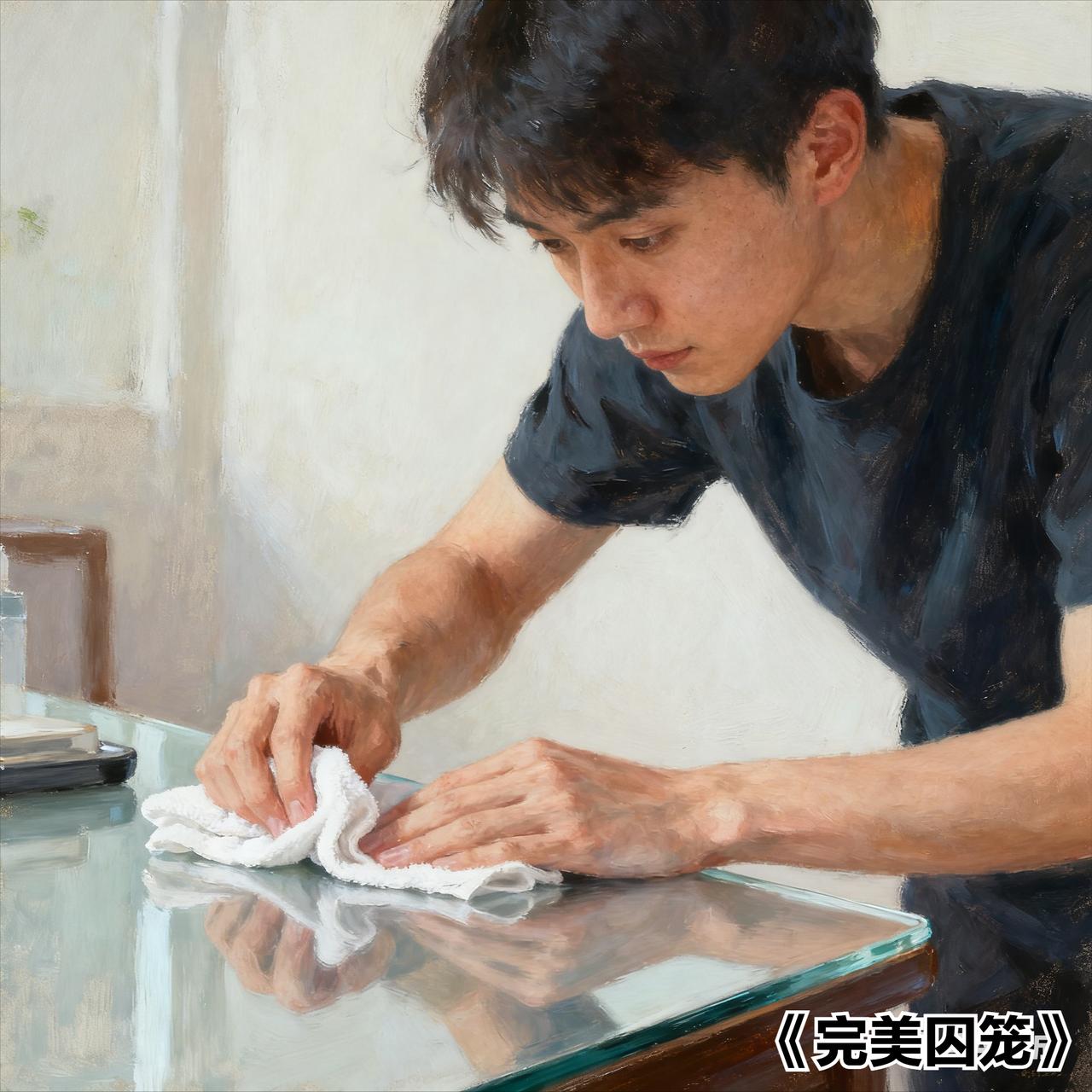

非常有道理的一段话: “请远离身边那些打扮‘特别干净’的人。因为,极致的整洁背后,往往隐藏着对秩序和控制的过度渴望,与这样的人深度交往,你将在无形中承受巨大的心理压力。与人深交,就和那些能让你放松做自己,能包容你偶尔的“杂乱无章”,可以滋养你灵魂的人交往,而不是那些过度干净的人。” 搬进新公寓的第一天,我就被对门的整洁震慑了。透过半开的房门,可以看到每本书都按色系排列,沙发靠垫的角度像是用量角器校准过。女主人林姐正戴着白手套擦拭门框,见到我时露出标准微笑:"新邻居?我是704的林静。" 母亲来探望时啧啧称奇:"这楼道干净得能躺下睡觉。"话音未落,林姐开门递来拖鞋:"阿姨,请换鞋。"她盯着母亲鞋底的尘土,眼神像在清理污染物。 那晚母亲悄悄说:"这女人干净得让人发毛。" 渐渐发现,林姐的整洁是种无声的暴力。有次我忘带钥匙,在她家等候时不小心把水杯放在茶几上,她立即垫上杯垫,然后用消毒湿巾反复擦拭那道几乎看不见的水痕。空调恒定在23度,连窗外的鸟鸣都仿佛被过滤过。 转折发生在某个雨夜。我的阳台漏水淹了客厅,林姐闻讯赶来帮忙。当她看见我堆满画稿的工作室时,突然怔住了。颜料瓶像彩虹般散落,未完成的画布上泼洒着自由的笔触。 "真...热闹。"她轻声说,手指拂过沾着颜料的调色盘,留下了一道蓝色痕迹。 后来才知道,林姐曾是美院高材生。结婚后丈夫要求她放弃"乱七八糟的艺术",从此她开始用洁癖来镇压内心的狂野。那个雨夜后,她偶尔会来我的工作室坐坐,虽然依旧会下意识摆正歪斜的画笔。 某天她丈夫提前回家,看见她手指上沾着油画颜料,勃然大怒:"又碰这些脏东西!"那一刻我终于明白,这极致的整洁不是天性,而是牢笼。 现在林姐开始悄悄改变。她的阳台上出现了第一盆多肉,叶片上偶尔落着灰尘;书房里多了几本折角的画册;甚至允许早餐的面包屑在餐桌上停留半小时。 昨天她给我看手机里新拍的云朵:"你看,这朵像不像溅开的钛白?" 今晨遇见她买菜回来,塑料袋里插着几支野花。"路边摘的,"她有点不好意思,"可能沾了泥。"我看着她不再一丝不苟的鬓角,觉得比从前生动许多。 她的丈夫最近常站在楼道里抽烟。这个曾经最整洁的角落,现在飘落着烟灰和花瓣。有次他盯着我家门框上挂着的风铃说:"以前觉得整齐就是完美,现在才知道,活着的家都该有点声音。" 傍晚和林姐在阳台喝茶,她新养的猫打翻了颜料盘。我们看着满地斑斓相视而笑,谁都没有急着去擦。 原来真正能滋养灵魂的,从来不是纤尘不染的完美,而是允许失控的宽容。就像大地包容落叶,天空接纳流云,最好的关系是让你能安心做个会犯错的凡人。 夜色渐浓,她的阳台上那盆多肉在月光下投出参差的影子,像极了被解放的囚徒,正在笨拙而欢喜地学习自由。 庄子在《逍遥游》中道破天机:"朴素而天下莫能与之争美。"真正的美不在于刻意的整齐划一,而在于自然的本真状态。那些对整洁的过度执着,往往如老子所言:"五色令人目盲",过度的秩序反而让人迷失了生命的本质。 古希腊哲学家德谟克利特曾说:"幸福不在于占有畜群,也不在于占有黄金,它的居处是在我们的灵魂之中。" 当一个人过度追求外在的整洁有序,很可能如荣格所揭示的,是在用外在秩序来补偿内心的失衡。这与孔子倡导的"过犹不及"的中庸之道形成鲜明对比。 印度诗人泰戈尔在《飞鸟集》中写道:"太急于做好事的人,反而找不到时间去做好人。"同样,太执着于整洁的人,反而失去了生活的温度。 古罗马哲学家塞涅卡在《论生命之短暂》中的观察更为深刻:"有些人不是在生活,而是在为生活做准备。"他们永远在整理,却从未真正生活。 《菜根谭》揭示真谛:"醲肥辛甘非真味,真味只是淡。"生命的真味在于包容各种状态,而非单一的整洁。 林语堂在《生活的艺术》中说得更直白:"享受悠闲生活当然比享受奢侈生活便宜得多。"真正的悠闲来自于心灵的放松,而非环境的绝对整洁。 王阳明强调"知行合一",健康的整洁应是内在修养的自然流露,而非强迫性的控制。正如佛陀所教导的"中道":既不沉溺于混乱,也不执着于整洁。 正如《圣经》所言:"洗净杯盘的外面,里面却盛满了勒索和放荡。"外在的整洁不能掩盖内心的困扰。 最终我们明白,蒙田的感悟最为透彻:"我们最豪迈、最光荣的事业,乃是生活得惬意。"真正的惬意来自于能够接纳不完美的勇气,来自于包容杂乱的气度,来自于让灵魂自由呼吸的智慧。 这种智慧正如庄子笔下的"大樗":虽然"拳曲而不中规矩",却能在无何有之乡广莫之野,逍遥乎寝卧其下。 当我们能够超越对整洁的执着,才能如陶渊明般"采菊东篱下,悠然见南山",在自然的秩序中找到心灵真正的安宁。