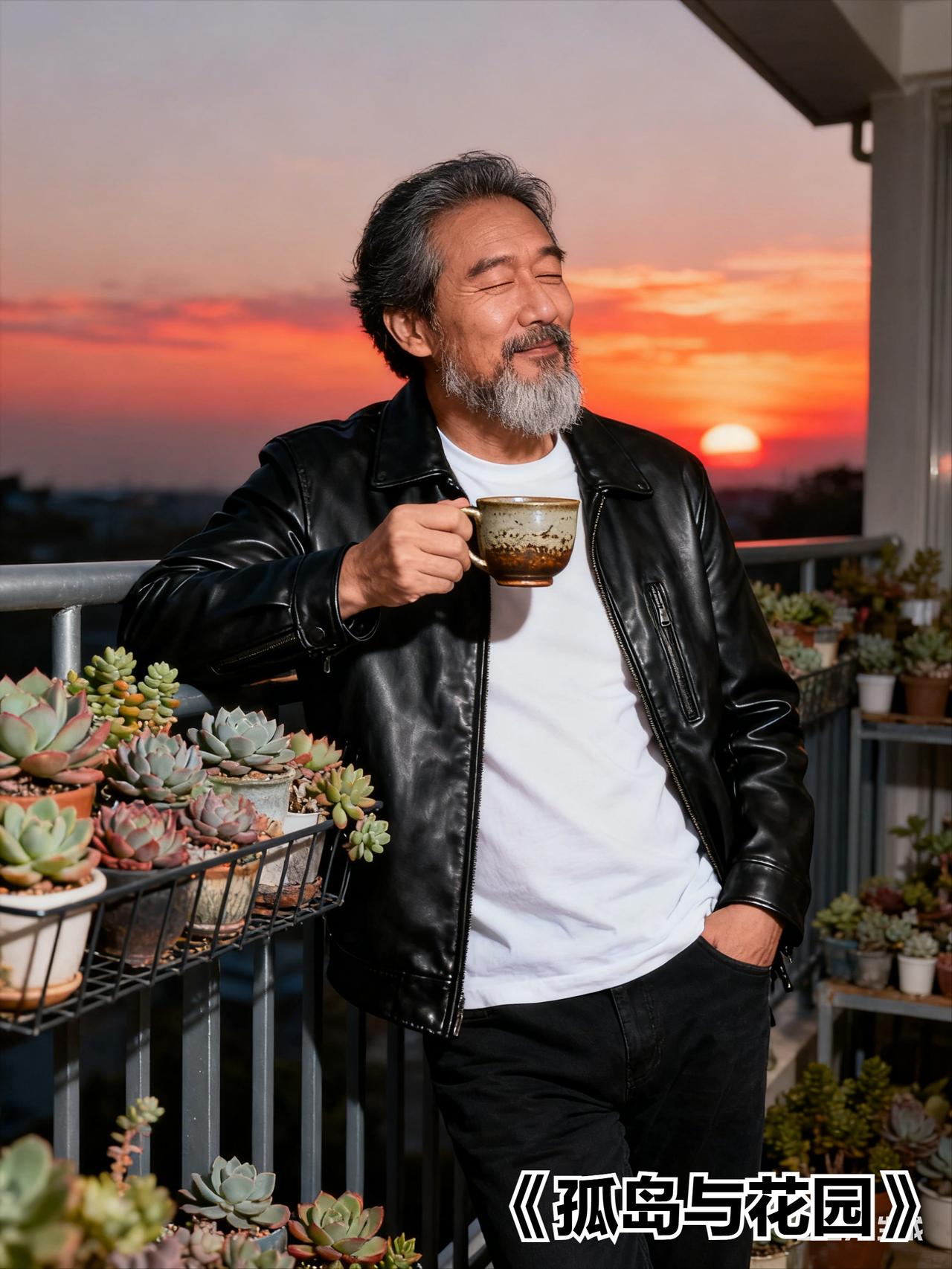

非常有道理的话: “真正活通透了的人,不会再相信任何人,也不同情任何人,不再深交任何人,不和任何烂人烂事纠缠,不再好为人师,更不会主动帮助任何人。 能承受孤独,并享受孤独,有自己的小爱好。心理强大而独立,注意力全都放在自己身上,专注于怎么搞钱,怎么让自己和家人过得更好。” 四十五岁生日那天,我在辞职信上签下名字。办公室里此起彼伏的电话铃声、同事们虚假的笑脸、老板永远画不完的大饼,突然都成了与我无关的噪音。 离职前最后一周,我亲手带出来的徒弟接替了我的职位。他曾在深夜向我哭诉房贷压力,我曾把最重要的客户资源交给他。现在他坐在我的位置上,对我说:"公司需要新鲜血液。" 那一刻我突然明白,职场不是家园,是丛林。带着这份醒悟,我开始了新生活。 现在的日子很简单。早晨六点起床,在阳台上打太极,然后泡一壶单丛茶。上周买的兰花开了,淡淡的香气比任何香水都治愈。 邻居说我变得孤僻,我不解释。他们不知道,当我独自在书房临摹《兰亭序》时,获得的快乐胜过任何推杯换盏的应酬。 上个月老同学聚会,我找了个理由推脱。听说那天有人借酒装疯,有人炫耀新买的宝马,有人不停打听别人的收入。 现在我的通讯录里只有二十个人:父母、妻儿、必要的生活服务。其他人都被请出了生命。这不是冷漠,是清醒。 昨天在小区遇见以前的同事小王,他正为孩子的升学焦虑。"哥,你认识的人多,能不能..." 我温和地打断:"抱歉,帮不上忙。" 看着他失望的背影,我想起三年前的自己——那时我耗尽人脉帮朋友的孩子入学,结果对方觉得"就是打个电话的事"。 现在我只帮两个人:昨天的自己,和明天的自己。 每天五小时研究投资理财,两小时锻炼身体,一小时陪伴家人。剩下的时间,留给书法和阅读。 妻子说我变了,变得"不好说话"。但当她父亲生病时,我毫不犹豫地拿出积蓄:"这是女婿该做的。" 不对所有人善良,只对值得的人好。 最近迷上了观鸟。在郊外的湿地公园,我举着望远镜能待一整天。那些鸟儿从不讨好谁,也不依赖谁,它们自在地飞翔、觅食、筑巢。 就像现在的我,不再需要任何人的认可。上周发现自己入选同学会合影的角落,照片上的我站在最边缘,却笑得最真实。 今天下棋时,老棋友感叹:"你现在真是油盐不进。" 我落下棋子:"是不再需要别人的盐,来调自己的味。" 就像这盘棋,与其费心揣测对手,不如专注自己的布局。 夜深了,我在日记本上写:"今日收益+3%,体重-0.5kg,读完《庄子》,陪妻子散步半小时。" 合上本子,窗外月色正好。想起年轻时渴望被所有人喜欢的模样,恍如隔世。 现在的我,像一座孤岛,不需要与大陆相连,却能孕育独特的生态。岛上没有访客,只有一座精心打理的花园。这里的每一朵花,都只为自己的盛放而开。 原来真正的通透,不是变得无情,而是学会把有限的情意,留给值得的土壤。就像园丁终于明白:与其照料整片森林,不如深耕自己的园地。 庄子在《逍遥游》中描绘了"无所待"的境界:"若夫乘天地之正,而御六气之辩,以游无穷者,彼且恶乎待哉!"这恰是通透之人的真实写照,不再依赖外界的认可,而是专注于内心的丰盈。 叔本华在《人生的智慧》中深刻指出:"一个人只有在独处时才能成为自己。谁要是不爱独处,那他就不爱自由,因为一个人只有在独处时才是自由的。" 真正的强大,始于学会与自我相处。 《增广贤文》告诫我们:"逢人且说三分话,未可全抛一片心。" 与其纠缠于无谓的人际纷争,不如专注于自身的修养。 印度经典《薄伽梵歌》教导:"你的职责只是行动,永远不要考虑结果。" 当我们把注意力完全放在自我成长上,便达到了佛陀所说的"心无挂碍"的境界。 法国作家加缪在《局外人》中描绘的疏离感,实则是对世俗伪善的超越。 林语堂在《生活的艺术》中写道:"智慧的人绝不劳碌,过于劳碌的人绝不是智慧的。" "更高层次的哲学家是隐居者。"他们选择孤独,不是因为厌恶人群,而是因为懂得当我们不再在意别人的看法时,恐惧就会消失。 蒙田的感悟最为透彻:"我们最豪迈、最光荣的事业,乃是生活得惬意。" 通透不是冷漠,而是清醒;不是逃避,而是选择;不是无情,而是把有限的情感留给值得的人和事。 这种境界正如陶渊明所描绘:"结庐在人境,而无车马喧。问君何能尔?心远地自偏。" 当我们真正活通透了,便能在喧嚣中守住宁静,在复杂中保持简单,在依赖中实现独立,这才是人生最高的智慧,也是最难得的自由。