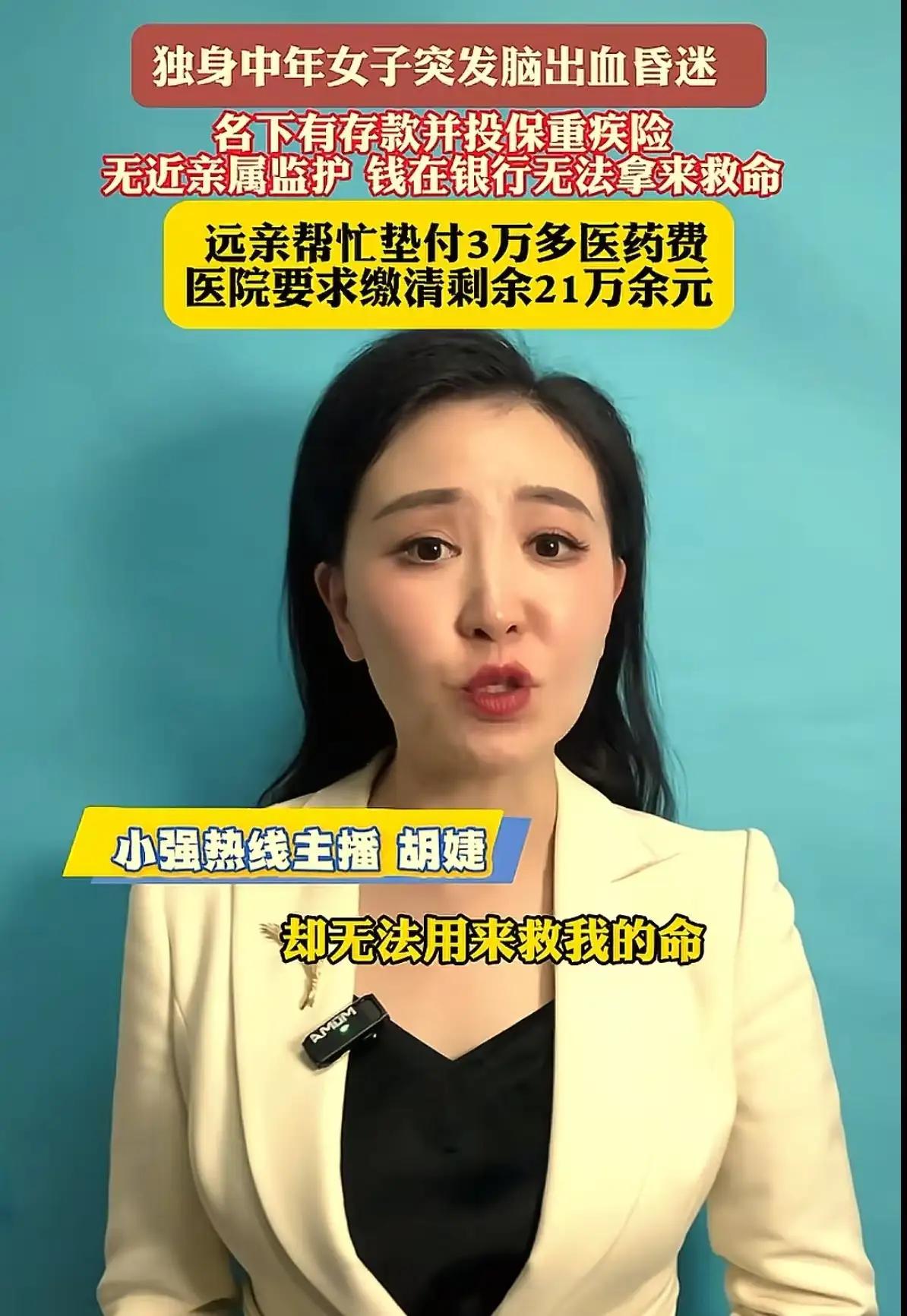

“银行里明明有存款,却不能取出来救自己的命!”上海46岁独身女子突发脑出血昏迷i,送医后需紧急手术,但女子未婚无子女,父母双亡,没有近亲属监护,陷入昏迷的她无法动用自己的存款救命!银行拒绝支付医疗费,保险公司拒赔! 这是一个令人心碎的现实,也是一场关于人性、制度与社会责任的深刻反思。46岁的上海女子,曾经无忧无虑地工作、生活,却在生命的关键时刻,迎来了一场突如其来的灾难。她的生命悬于一线,却因为“身份”问题,陷入了绝望的漩涡。 事情的起因如此令人愤怒又无奈:她突发脑出血,被紧急送往医院抢救。医生们竭尽全力,建议立即手术,但令人震惊的是,她的存款虽然摆在银行账户里,却无法动用!银行以“没有法定监护人”或“授权手续不全”为由,拒绝支付任何医疗费用。她的存款,仿佛变成了一块“死钱”,在生命的边缘无声地冻结。 更令人心碎的是,保险公司也未能伸出援手。她没有直系亲属,既没有配偶,也没有子女,父母早已去世。她的账户没有授权代理人,没有任何可以代表她的“紧急授权书”。在她最需要帮助的时刻,这些制度上的“空白”变成了生命的障碍。她的生命,仿佛被一道看不见的墙挡在了救命的门外。 这场危机,深刻揭示了我们制度设计的盲点:在法律和制度的空白中,个人的生命价值被严重低估。银行的“冷漠”,反映出一个令人震惊的现实——在没有“合法监护人”的情况下,个人的财产变成了“死钱”,无法用来救命。而保险公司“拒赔”,则折射出制度的僵硬和对“无近亲属”状态的无奈。 我们不禁要问:为什么会出现这样的局面?难道在这个以“人性”为核心的社会,制度设计还如此缺乏人情味?难道在面对生命危机时,我们的法律还没有赋予个人应有的保护?这背后,是制度的缺陷,还是社会责任的缺失?更令人心碎的是,许多类似的案例,可能都在无声无息中发生、消逝。 但这场危机,也让我们看到了一个值得深思的角度:人性中的善与恶,制度中的冷与热。在这个信息高速发展的时代,我们习惯了用冷冰冰的数字和规则来衡量一切,却忽略了“生命”的真正价值。或许,是时候反思:我们是否真的把“人”放在了制度的中心?我们是否应该为那些在危难中挣扎的人,提供更人性化、更温暖的制度保障? 这件事也引发了社会各界的广泛关注。有人说:“银行的冷漠,是制度的冷漠;保险的拒赔,是社会的冷漠。”有人呼吁:“我们需要一套更有人情味的应急机制,让生命不再因为身份、关系而被束缚。”也有人反思:“这不仅仅是一个个体的悲剧,更是我们社会制度的集体失误。” 作为普通人,我们或许无法立即改变制度,但我们可以从自己做起。或许,未来的法律可以赋予个人在紧急情况下的“生命权授权”,让存款、保险不再成为生命的“绊脚石”。也许,社会的温暖可以从每一个细节开始,让那些在危难中的人,感受到真正的关怀和希望。 这起事件,像一面镜子,映照出我们制度的缺陷,也折射出人性中的善良与冷漠。它提醒我们:在追求经济发展的同时,更要重视每一个生命的尊严与价值。每个人都应该成为自己生命的第一责任人,但更需要社会、制度的呵护。 希望,这样的悲剧不再重演。希望未来,我们能用更温暖、更有温度的制度,为每一个需要帮助的人撑起一片天。因为,生命的价值,远比任何数字都要宝贵。