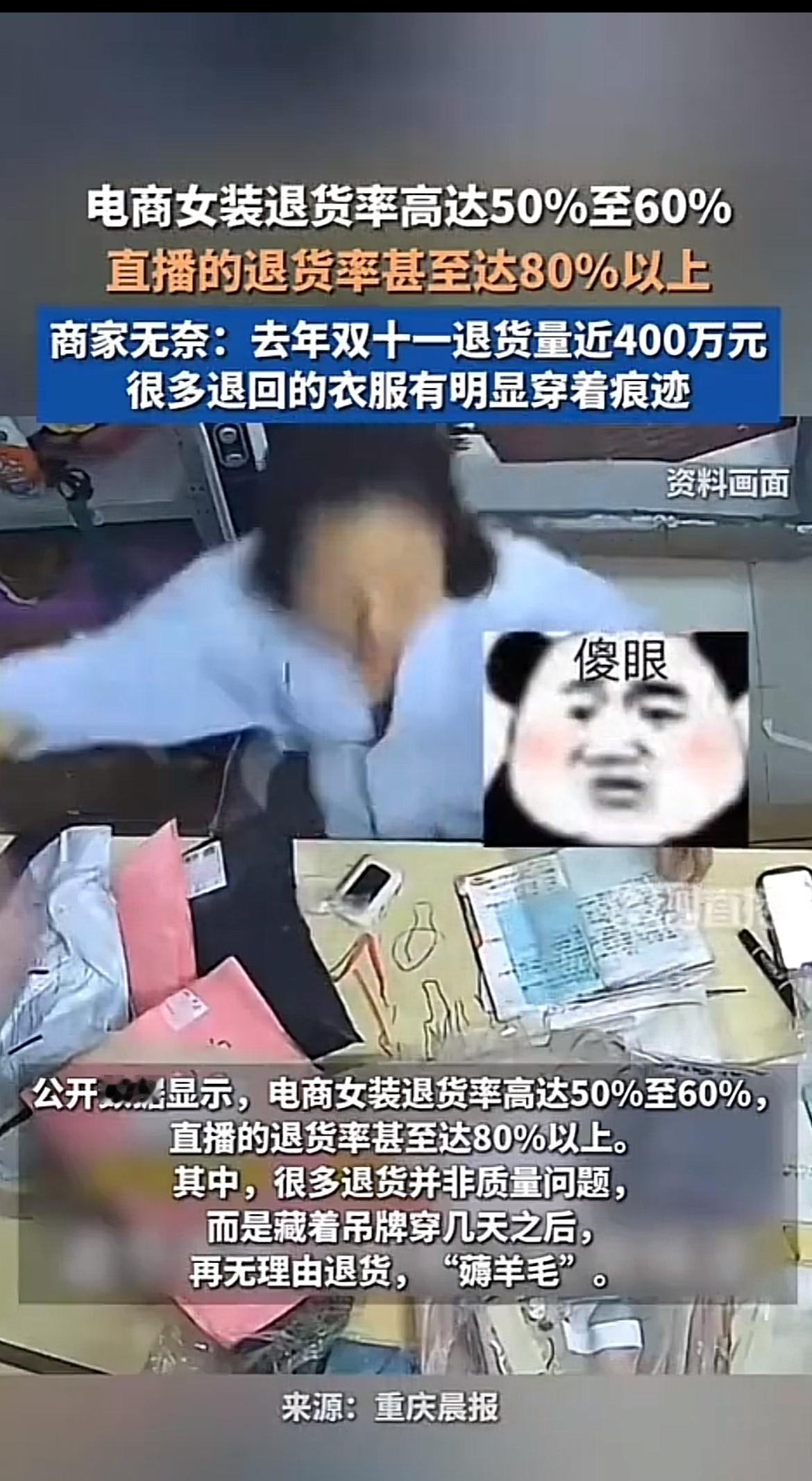

为什么唯独在我们中国,电商彻底干趴了实体店?这么说吧,同样的东西,网上卖300,实体店卖800,就问你买谁的?欧美国家的人,有大把时间逛商场,而我国有很多人一天工作超10小时,动不动就是996、白加黑,哪有时间逛实体店? 2025年最新数据显示,中国电商渗透率突破47%,相当于每两个消费者中就有一个选择线上购物,这一数字是欧美平均水平的两倍。 价格悬殊的表象下,是截然不同的成本逻辑重构,在深圳华强北电子市场,实体店主王老板算过一笔账:每月每平方米200-500元的租金、3-5名员工的社保工资,再加上库存积压风险,总成本远超线上。 而头部电商平台通过"产地直采+智能仓储"模式,将物流成本压缩至传统渠道的1/3。 更根本的是,中国拥有全球最完整的工业产业链,从义乌小商品到广州服装批发城,产业集群效应让电商卖家能以"出厂价+微利"直接触达消费者,形成难以复制的成本优势。 但真正决定这场商业革命走向的,是中国特有的"时间贫困"现象,北京大学国家发展研究院2024年调查显示,中国一线城市白领日均通勤+工作时长达10.2小时,"996"工作制下,年轻人每周自由支配时间不足20小时。 这种时间挤压效应,让"即点即送"的电商成为刚需,反观德国严格实施的《工作时间法》限制每周48小时工作制,巴黎市民每周有3.5天休闲时间,欧美实体店因此保留着"体验经济"的生存空间。 技术迭代则放大了这种时空压缩效应,中国建成了全球最密集的物流网络——京东物流的"211限时达"覆盖95%城市,菜鸟网络通过算法优化将配送成本降至每单2.8元。 而欧美物流体系仍受制于人工成本高昂、配送区域分散等问题,亚马逊Prime的"当日达"服务仅在少数城市实现。 这种技术代差,让中国消费者形成了独特的"比价软件+社交电商"购物模式,小红书的"种草笔记"、抖音直播间的"秒杀"成为新的消费决策场域。 这场变革正在催生新的商业文明,实体店从"销售场所"向"体验中心"转型,诚品书店通过文化沙龙重构价值,宜家则通过场景化陈列保持竞争力,电商也在突破"低价陷阱",通过品质升级、服务创新构建护城河——盒马鲜生的"三公里生活圈"、网易严选的ODM模式,都是这种进化的缩影。 站在2025年回望,中国电商对实体店的冲击绝非简单的"替代关系",而是数字经济时代下商业基因的重塑,这种变革既带来效率革命的红利,也暗藏产业升级的挑战。 未来实体店的价值将更多体现在"不可替代的体验"——试衣间的触感、餐厅的烟火气、书店的翻书声,这些数字技术无法复制的感官体验,才是实体商业的终极护城河。 而电商的终极竞争,将不再是价格战,而是对"时间价值"的深度挖掘——如何让消费者在碎片化时间里获得更高效、更愉悦的购物体验,将是下一个十年的关键命题。 对于中国而言,这场商业革命既是挑战,更是机遇:当全球制造业中心遇上数字经济革命,中国正站在重塑全球商业规则的前夜。 但我们也需警惕:过度依赖价格竞争可能削弱产业升级动力,如何在效率与公平、创新与传承间找到平衡,将是未来最关键的命题,这种平衡不是非此即彼的选择,而是需要政府、企业、消费者共同探索的智慧之路。