11月16日,一个平平无奇的周六,全球科研界却投下了一颗重磅炸弹。施普林格·自然集团在线发布的《自然》增刊“2024自然指数-科研城市”报告,像一份新鲜出炉的成绩单,让全世界的目光都聚焦到了东方。这份报告揭示了一个惊人的事实:在全球科研城市十强榜单上,中国的席位从去年的五个,一口气飙升到了六个。这不是简单的数字变化,这是世界科研力量格局的一次剧烈震动。 让我们把镜头拉近,看看这份榜单的细节。在化学领域,中国的表现堪称“统治级”,全球前十名被中国城市全部包揽。北京、上海、南京,这三座城市像三座巍峨的山峰,稳稳占据了前三甲的位置。这已经不是简单的领先,而是一种压倒性的优势。再看物理科学,中国同样有六座城市冲入十强,北京、上海、南京再次组成“铁三角”,牢牢锁定了前三名的宝座。地球与环境科学领域,中国依然有六城上榜,而北京,已经连续四年在这个领域独占鳌头,其持续性和稳定性令人敬畏。 如果说城市排名展现的是区域科研的集群效应,那么高校排名则更能体现学术尖端的实力。世界大学自然指数排名,这个由自然出版集团在2014年推出的权威指标,通过统计全球82种顶级期刊的论文贡献份额,精确地衡量着高校的科研脉搏。最新的数据,基于2024年6月至2025年5月的统计,描绘了一幅让世界瞩目的画卷。 全球前十的顶尖高校席位,中国高校一口气拿下了九席!这几乎是一场“清台式”的胜利。哈佛大学,这所百年名校,依然凭借其深厚的底蕴连续多年位居榜首,成为前十名中唯一的非中国高校,像一座孤傲的灯塔。紧随其后的,是中国科学技术大学,它以全球第二的身份,在物理学和化学领域的贡献份额上,甚至做到了全球第一,这是一种单点突破的极致体现。排名全球第三的浙江大学,则在生命科学领域展现出了强大的爆发力。北京大学位居第四,其人文社科与基础科学的交叉研究结出了丰硕的果实。中国科学院大学以第五名的位置,展示了其惊人的科研产出效率。清华大学排名第六,工科顶刊论文数量的显著增长,彰显了其作为“工程师摇篮”的硬核实力。上海交通大学、复旦大学、南京大学,这三所来自上海的顶尖学府和来自南京的百年名校,也毫不逊色地占据了第七、第八、第九的位置,形成了强大的学术矩阵。 这份榜单的惊喜远不止于此。南方科技大学,这所年轻的“双一流”高校,像一匹黑马,强势跻身全球前20,其在人工智能与材料科学领域的突破性成果,让人看到了中国新兴科研力量的无限可能。四川大学以679.52的贡献份额,稳居中国高校第9名,全球第10名,为西部地区的科研实力写下了浓墨重彩的一笔。更值得玩味的是,深圳大学等11所非“双一流”高校也闯入了全球前200强。这就像一场马拉松,不仅有第一梯队的精英领跑,第二、第三梯队的选手也正奋力追赶,展现出中国科研整体强大的潜力和深厚的后备力量。 自然指数,这个听起来有些学术的名词,其实背后有非常清晰的逻辑。它不玩虚的,只看硬核指标:物理学、化学、生命科学、地球与环境科学这四大领域。它统计的是在《自然》、《科学》、《细胞》等82种全球公认的顶级期刊上,学者们发表的论文数量和贡献度。这种方式,虽然不能完全代表一所大学的全部实力,但它像一把精准的手术刀,切开了大学科研实力的核心,让高质量、高影响力的产出无所遁形。 当然,作为一个理性的观察者,我们必须认识到,自然指数排名每年更新,它更像是一个动态的快照,捕捉的是高校在特定时间段内的科研活跃度。它是一面极其重要的镜子,但不是唯一的镜子。要全面评估一所大学的整体实力,还需要结合QS世界大学排名、泰晤士高等教育世界大学排名等综合性指标,它们从教学声誉、师生比例、国际化程度等不同维度,共同勾勒出一所大学的完整画像。 从城市到高校,从整体到个体,这一系列数据背后,是一个国家科技创新体系厚积薄发的生动写照。它不是凭空出现的奇迹,而是无数科研人员日夜兼程、默默耕耘的结果。当我们在为这些排名欢呼时,我们实际上是在向那些在实验室里、在书桌前、在超级计算机前,为人类知识边界拓展而奋斗的头脑们致敬。这份榜单,对全球的学子和科研人员来说,也极具实用价值。它像一张最新的科研地图,清晰地标注了当今世界最活跃、最高产的知识高地,为未来的学术选择和合作方向提供了宝贵的参考。世界科研的版图,正在被重新绘制,而这一次,东方的色彩格外耀眼。 以上内容仅供参考和借鉴

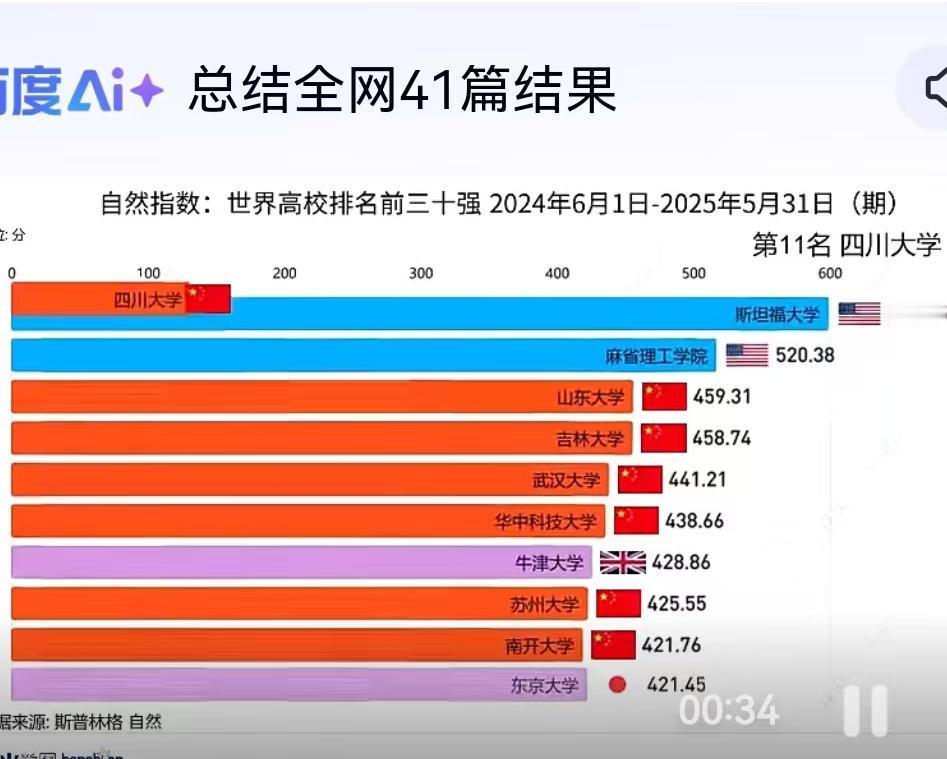

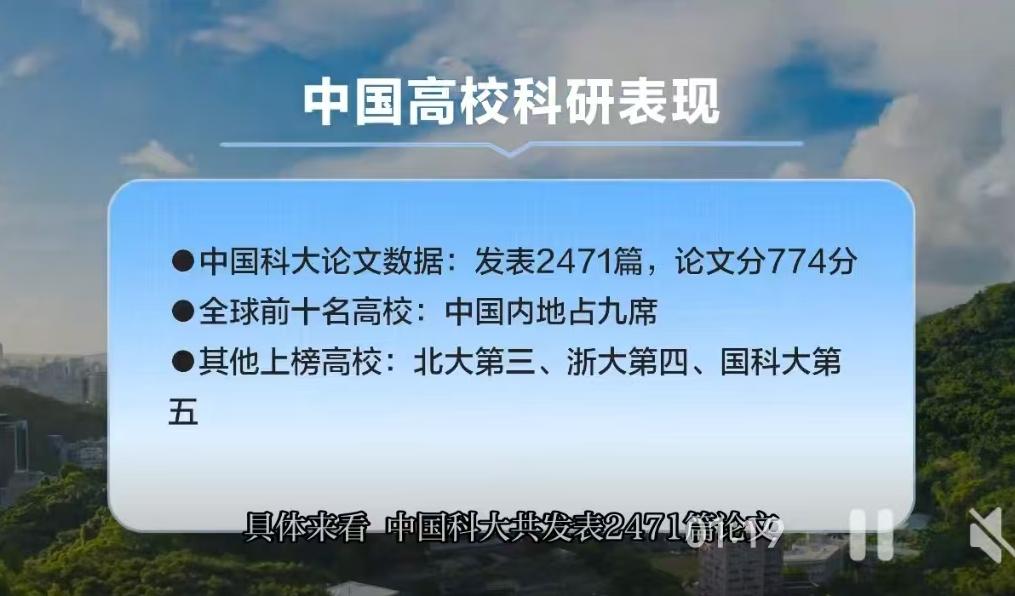

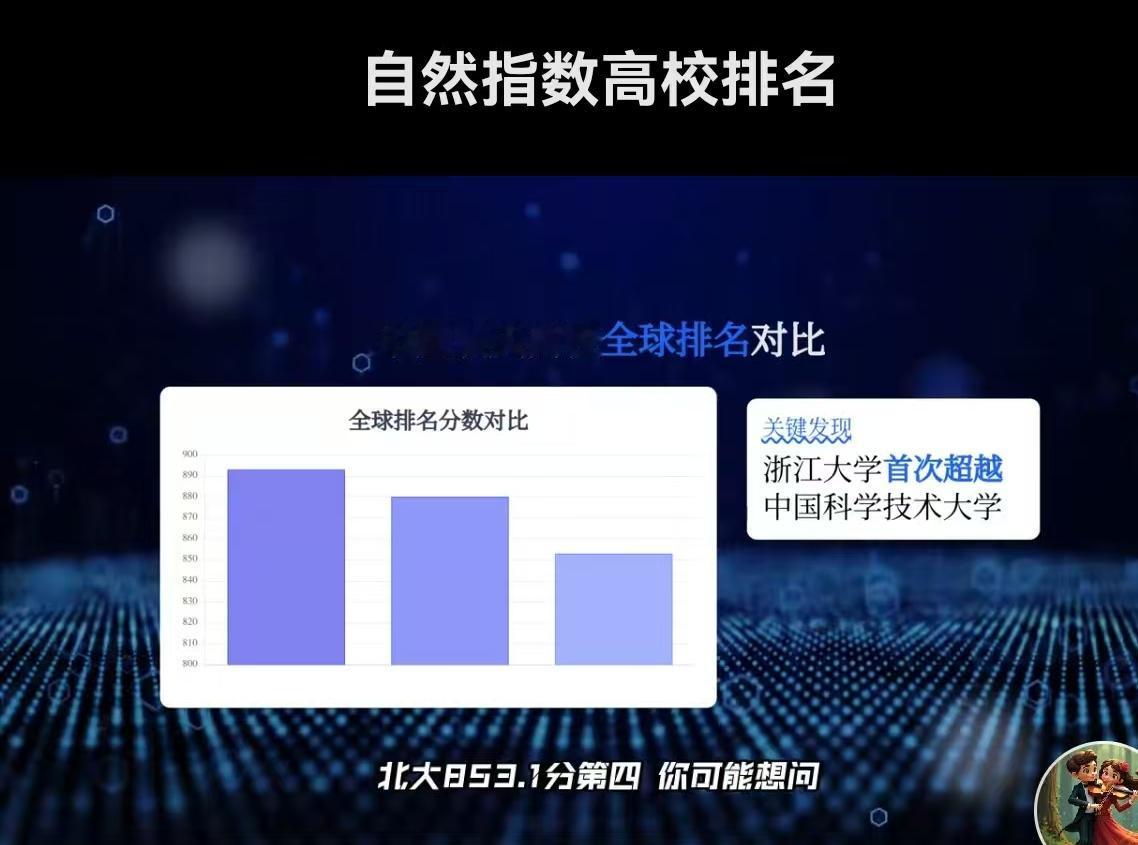

评论列表