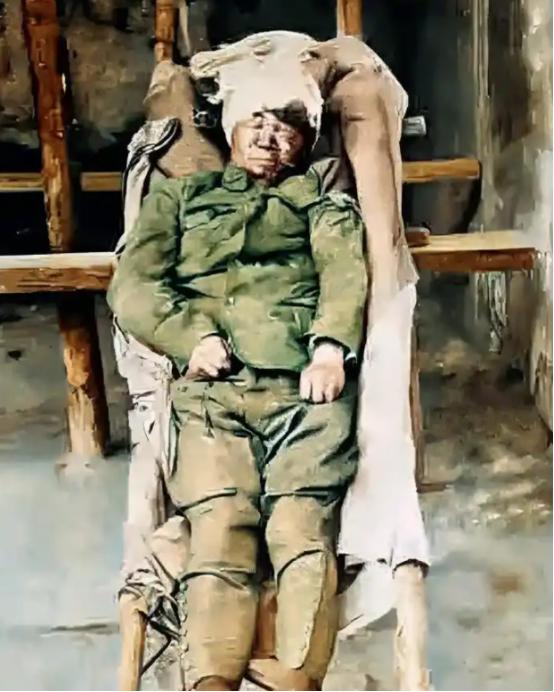

1938年,台儿庄战役47岁的陈钟书将军,在一次肉搏战中挑死14个日军后牺牲,记者拍下了这一幕,被战士们用担架拖回遗体的一张照片。 那张黑白照片里,他满身血迹,两眼微闭,却双拳紧握。抬担架的战士们神情肃穆,仿佛拖着的不是一具尸体,而是一座铁铸的雕像。谁也不会想到,这一幕拍下的,不仅是一个将军的谢幕,也是整个台儿庄鏖战精神的具象写照。 陈钟书出身寒门,生于清末乱世的云南昭通。家境清贫到极致,十岁起就下地干活,挑水种田,样样不落。家里兄弟姐妹多,父亲早逝,十六岁那年,他扛不住了,也不愿母亲再拖着病体撑起一家老小,便在镇上的兵招所报了名。那时的他只想混口饭吃,活命而已。 “有些人参军是为理想,有些人是为三餐,我是后者。”他曾在日记里这样写。但战场上的人命和苦难,比家乡的饥饿更令人清醒。他见过同袍倒在敌人刺刀下,也见过百姓被日军活活烧死在稻草堆里。从那以后,他把步枪当命,把训练当活路。 他吃得苦,练得狠,杀敌时从不犹豫。靠着一次次冲锋陷阵,他从一名炊事兵被提拔为排长,又从排长打到连长,再到营长,最终做到滇军旅长的位置。他曾说:“我不是聪明人,但我不怕死。” 台儿庄战役爆发前,陈钟书率部进驻鲁南,一手打造出“硬骨头敢死队”。彼时的日军第10师团号称“钢军”,以凶悍著称,多次在华北横扫国军阵地。陈钟书却偏不服这口气。他对士兵说:“咱不是钢,但咱是石头,磨也磨死它。” 1938年4月5日凌晨,战事进入胶着阶段,日军步兵强攻陈钟书旅所守之要点。弹药短缺、阵地吃紧,他决定率敢死队夜袭敌营。他说:“我47岁了,年纪大,值当先冲。你们是娃娃,还得活着赢。” 那一夜,他戴着钢盔,披着风衣,带着一把老旧刺刀和十几个兵,趁夜色潜入日军阵地。敌人惊慌应战,短兵相接时,陈钟书一马当先,挥刀如风,瞬间斩倒敌兵数名。刺刀断了,他就抢鬼子的,刀刃崩了,他赤手空拳照打。 近身搏杀中,他硬是挑杀14个日军,身上十几处伤口,衣服被血染透。当一枚手榴弹在他身旁爆炸时,他已力竭,眼前一黑,倒地不起。搀扶他的战士刚要救援,他却反推一把:“别管我,冲啊!” 这是他最后一句话。他用自己的死,为突围赢得了时间。 战后,参谋主任带人返回现场,顶着残敌狙击,将他的遗体背了回来。记者拍下的那一瞬,是士兵们用担架拖行他回防线的途中。照片里的他,身上是破衣残甲,但脸上却没有一丝痛苦,只剩一种说不清的倔强和平静。 这张照片在滇军里传疯了。有士兵贴在炕头,有战士揣进军装胸口。每逢进攻前,总有班长大声喊:“看看陈旅长,他死都不松拳头,咱们能退?”于是更多人冲上去了。 “真正的英雄,是敢于直面惨烈的人。”——这句话写在后人为他立的纪念碑上,成了滇军精神的注解。 可若真走近陈钟书,就会发现他从不是纸上英雄。他吃咸菜也能跟士兵抢碗底的油星子,战后常常步行慰问百姓;他军装打满补丁,还把工资的一半寄回家乡救济鳏寡孤独。他从不讲大道理,却总让人信服。他说:“当兵的本事,不是喊口号,是挨刀子的时候不跑。” 台儿庄战役中,滇军浴血奋战,一个旅接一个旅打,死伤无数。陈钟书的牺牲,不是孤例,却最令人心折。他用血肉之躯阻击敌军,以生命树起了“宁死不退”的标杆。后来,有士兵把他称为“滇南的黄继光”,说他是“用死堵上的一条命运之河”。 “国家兴亡,匹夫有责。”这是陈钟书最常挂在嘴边的一句话。可他不是空谈的人,他是用47年的人生,为这句话上了最好的一课。 如今,照片泛黄,但拳头依旧紧握,仿佛穿透时间对我们说:哪怕敌强我弱,也不能松。哪怕前路无光,也要扛。 这,就是陈钟书,一位从苦难中走出,靠硬气拼出尊严的中国军人。他的故事不是传奇,而是血与骨写成的现实。他让我们知道,英雄不是天降神兵,而是一个又一个普通人,在最不该退的时候,选择不退。