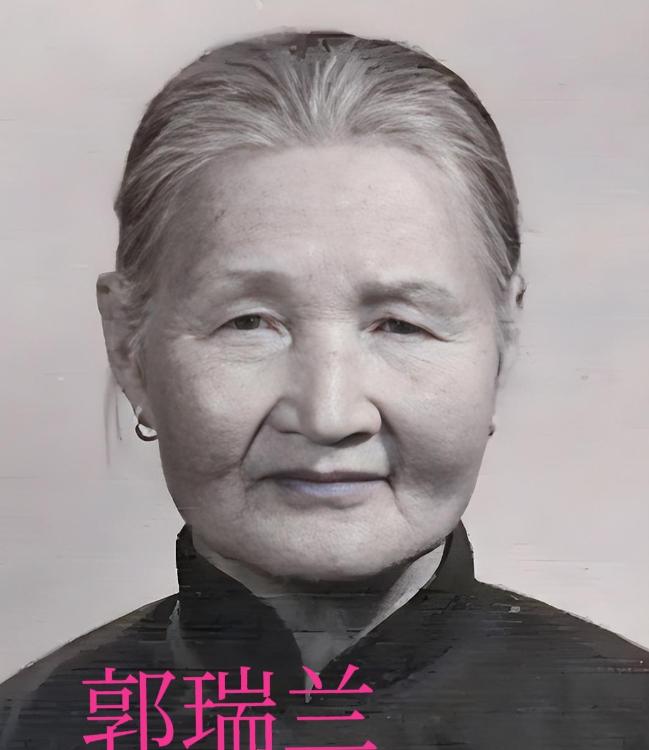

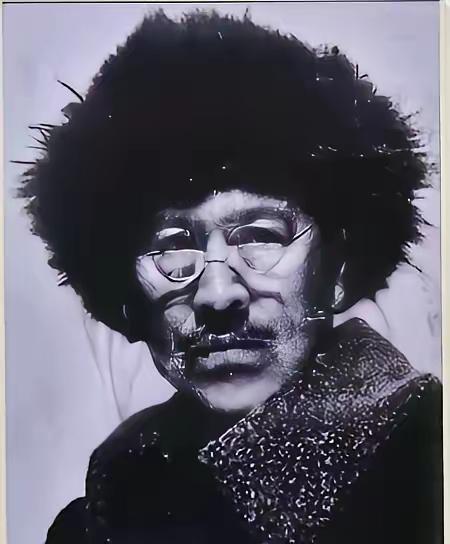

1940年,18岁的郭瑞兰救了八路军政委蔡永,43年后,已是将军的蔡永找她报恩,一见面,蔡永就激动地说:“我欠你一条命!” 1983年,郭楼村的老巷里,71岁的郭瑞兰正蹲在门槛上补袜子。 远处突然传来汽车喇叭声,两辆军绿色吉普停在了院门口。 最先跳下来的是个穿将官服的老人,三步并作两步冲过来,膝盖“咚”地砸在泥地上,攥住她的手哭出声:“瑞兰妹子,我找了你43年啊!” 这不是普通的重逢。 这是两个老人跨越半世纪的羁绊,始于一场用性命作赌注的守护。 那会儿,刚18岁的郭瑞兰刚把灶上的红薯粥盛进粗瓷碗,就听见院外的狗叫得发疯。 爹郭相山攥着锄头去开门,没一会儿就搀着个血人进来。 是八路军的政委蔡永,左腿中弹,嘴唇冻得发紫。 “老乡,我是四纵队的蔡永,被叛军追,求你们救救我。” 蔡永说的是实话。 几天前,他所在的十七团团长刘子仁叛变,带着队伍投了国民党。 蔡永带着几个人突围,却被追得只剩自己。 战友们要把他抬走,他吼着说:“我走不动,你们先去打鬼子!” 可等战友们走远,他也倒在了雪地里,敲开郭家门的那一刻,他以为自己要交代在这儿了。 郭相山没犹豫。 他把蔡永扶到里屋的土炕上,扯了棉絮盖上,又让郭瑞兰去灶上熬姜茶。 可没两天,麻烦就来了。 国民党的搜查队来了。 那天清晨,院门被踹得山响。 郭瑞兰缩在灶房里,听见爹跟兵头说话:“那是我女婿,得了麻风病,快不行了。” 她的手攥着衣角发抖,“麻风病”在当时的农村,比杀头还让人嫌,轻则被赶出村子,重则满门抄斩。 可当她看见蔡永苍白的脸,看见他床头还放着没写完的战斗报告。 她抓起灶上的锅灰抹在脸上,又把头发扯得乱蓬蓬的,端着药碗走进屋,坐在床边守着。 搜查队的人盯着郭瑞兰看了半天,问:“你男人得的啥病?” 郭瑞兰哭着说:“麻风,大夫说要隔离,可我们没钱……” 领头的兵皱着眉后退两步:“赶紧烧点开水消毒,别传染了!” 等搜查队走了,郭相山连夜套了辆驴车,把蔡永裹在破棉被里,往抗日根据地送。 三十里地的土路,驴车颠得厉害,蔡永醒过来时,攥着郭瑞兰的手说:“妹子,等我回来,一定报答你。” 郭瑞兰却摇头:“救八路军是该的,要啥报答?” 蔡永归队后,把“找郭家父女”写进了每封家书。 解放战争时他在淮海战场,托通信员带话给永城的游击队:“帮我问问郭楼村的郭相山,他女儿瑞兰还好吗?” 抗美援朝前,他依旧没有忘记。 建国后他当了旅长,特意派了个干事去永城查户籍,可得到的消息是郭相山父女早就在几年前逃了。 原来当年有人举报,说郭家藏过八路军。 郭相山怕连累女儿,连夜带着郭瑞兰躲去了商丘。 没有田,没有房,郭相山靠挑担卖菜过活,没几年就累得咳血去世。 郭瑞兰守着爹的坟头,哭了三天三夜,最后跟着村里的婶子学缝补,靠给人做衣裳勉强糊口。 这一躲,就是几十年。 1983年,郭瑞兰终于回了郭楼村。 她的房子早塌了,邻居帮她搭了个简易的棚子。 蔡永得到消息,连夜从北京赶过来。 他站在棚子前,看着眼前这个头发花白、穿着补丁衣服的老人,突然跪下来:“妹子,我来晚了。” 郭瑞兰赶紧去扶:“将军,你这是干啥?快起来!” 蔡永攥着她的手:“我不是将军,我是当年那个被你救的蔡永。我找了你43年,就想跟你说声‘谢谢’。” 蔡永要接她去北京,要给她盖新房,要每月寄钱。 可郭瑞兰都拒绝了。 她指着院子里的菜畦说:“我现在能种青菜,能缝补衣裳,能吃饱饭,要啥你的东西?你要是真过意不去,有空来看看我就成。” 蔡永没再坚持。 他每月都寄生活费,逢年过节带着儿女来看她。 郭瑞兰会把攒的鸡蛋塞给他:“这是自家养的鸡下的,新鲜。” 蔡永会把带来的糖果分给村里的孩子:“这是我妹子的糖,大家吃。” 1994年,郭瑞兰去世。 蔡永跪在灵前,哭着说:“妹子,我来送你最后一程。” 他让人在郭瑞兰的骨坛上刻了“恩人”两个字。 不是荣誉,是他欠了一辈子的“良心债”。 后来蔡永去世,家人把他和郭瑞兰的骨坛放在了一起。 虽然不是夫妻,但胜似亲人。 其实哪有什么“伟大的恩情”? 不过是两个普通人,在乱世里守住了一点良心。 你救我一命,我记你一辈子。 43年的牵挂,不是时间的重量,是一颗心对另一颗心的“记着”。 就像蔡永说的:“我欠她的,不是一条命,是一个人对另一个人的真心。” 主要信源:(—阜东主编;吉安市地方志办公室编. 吉安人物[M]. 北京:方志出版社)