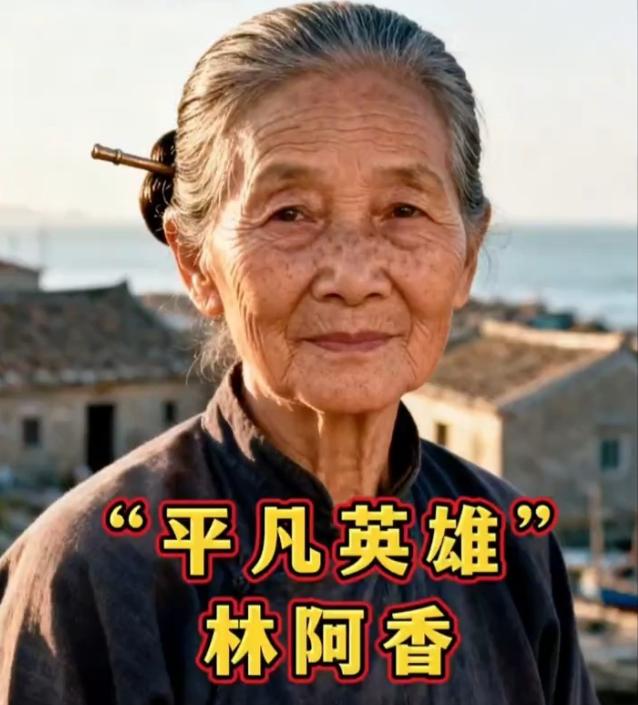

1950年,吴石被枪决,仆人林阿香被拖进审讯室,特务把枪拍在桌上,问她文件藏哪,她摇头;问她人去哪,她低头;问她要不要钱,她转身。 吴石案发生在1950年代的台湾,那是国民党政府迁台初期,白色恐怖席卷全岛的时代。 吴石本人被指控为共产党间谍,最终遭到处决,这一事件在官方档案中有所记载,比如台湾的国史馆和党史资料,都明确提到吴石的审判和枪决过程。 但林阿香这个人物,在主流历史叙述中往往被忽略,她作为吴石的仆人,在审讯中的表现,展现了一种朴素的忠诚。 特务用枪威胁她,试图逼问文件下落或同伙行踪,她却以简单的肢体语言回应:摇头表示不知情,低头暗示内心的挣扎,转身拒绝金钱诱惑。 这种行为,不是英雄式的呐喊,而是普通人在极端压力下的本能抵抗。 从历史背景看,1950年代的台湾正处于政治高压期,国民党政府为了巩固统治,发动了一系列清剿行动,吴石案只是其中之一。 根据权威资料,如国史馆出版的《白色恐怖时期政治案件汇编》,吴石被指控的罪名是“匪谍”,但许多学者指出,证据并不充分,更多是政治斗争的产物。 林阿香的审讯细节,来源于一些幸存者的口述历史,这些记录在近年才逐步公开,她的故事提醒我们,历史不只是大人物的舞台,小人物如仆人之类,也在默默书写着人性的篇章。 林阿香的沉默,值得我们深度分析,在那个年代,特务审讯常用暴力或利诱,比如用枪威胁或金钱收买,试图瓦解抵抗者的意志。 但她摇头、低头、转身的举动,反映出一种内在的坚定,这不是盲目的忠诚,而是基于日常相处中积累的信任。 吴石作为她的雇主,可能在她生活中扮演了重要角色,这种关系超越了政治立场,从心理学角度看,人在恐惧中会选择自我保护,但林阿香的行为更像是一种道德选择——她宁愿承受风险,也不出卖他人。 这种选择,在今天的职场或社会关系中也能找到影子,比如员工对公司的忠诚,但历史中的代价更高。 白色恐怖时期,类似林阿香这样的人物并不少见,例如,在其他政治案件中,有家属或仆从选择沉默,甚至主动掩护被追捕者。 这些故事往往被宏大叙事淹没,但正是这些细节,让我们看到历史的复杂性。 吴石案中,林阿香的抵抗可能源于她对吴石个人的了解,据一些口述历史,吴石在日常生活中待人宽厚,这或许激发了仆人的同理心。 相比之下,特务的粗暴手段,暴露了那个时代的制度性暴力,这种对比,不是要美化某一方,而是揭示权力与人性之间的张力。 关于吴石案的常见误区,是许多人以为这只是单纯的间谍案,忽略了背后的政治环境。 1950年代,国民党政府刚迁台,面临内忧外患,清剿行动带有强烈的维稳色彩,吴石的处决,可能更多是为了震慑潜在反对者。 官方数据显示,白色恐怖期间有数千人被处决或监禁,吴石只是其中之一,但林阿香的故事,让我们看到案件的人性面。 她的拒绝,不是政治宣言,而是对基本道德的坚守,这在今天的社会中,依然有启示意义。 从国际视角看,1950年代是全球冷战的高峰期,台湾作为前线,政治氛围格外紧张。 类似事件在其他地区也有发生,比如美国的麦卡锡主义,但台湾的白色恐怖更注重内部清理 。林阿香的经历,与那些被审讯的普通人相似,但她的结局未知,历史记录中,她可能被释放或遭受更严厉的处罚。 这种不确定性,正是历史的残酷之处,我们不必过度渲染悲情,但可以从中学习,政治运动如何影响个体生活。 在分析林阿香的行为时,我们不能忽略性别因素,作为女性仆人,她在那个年代的社会地位较低,但她的抵抗显示出一种无声的力量。 这与古代历史中的女性形象有相通之处,比如中国历史上的贞节烈女,但林阿香的故事更贴近现实,没有传奇色彩。 她的转身拒绝金钱,或许是对物质诱惑的轻蔑,这在今天物欲横流的社会中,显得尤为珍贵。 不过,我们不宜过度解读,她的动机可能很简单:就是不想背叛一个信任她的人。 吴石案的重审在近年有所进展,台湾的转型正义委员会在2010年代重新调查了一些白色恐怖案件,试图还原真相。 但林阿香这类小人物的记录,依然零散,这提醒我们,历史研究需要更多关注底层视角。 总的来说,吴石和林阿香的故事,是历史洪流中的一滴水,它告诉我们,政治事件的背后,是无数个体的悲欢离合。 林阿香的摇头、低头、转身,不是戏剧化的表演,而是真实的反抗,在今天,我们回顾这段历史,不是为了煽动情绪,而是为了铭记那些在黑暗中坚守光明的人。