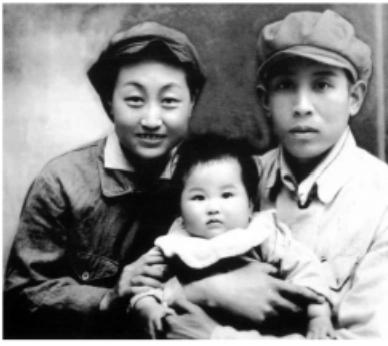

1938年,一对卧底夫妻假戏真做结为真夫妻,妻子牺牲后,丈夫始终未娶他人,谁料7年后,原本牺牲的妻子竟找上门来! 1938年冬,北方的寒风卷着硝烟钻进天津的胡同深巷。夜色里,一对年轻男女提着行李,走进英租界一栋小洋楼。邻居们只知道男的是大学讲师,女的是家庭主妇,楼上偶尔传出打字机的咔哒声,他们却从未想过,这里隐藏着一个对抗敌人的秘密电台。 那一年,天津沦陷已久,中共北方局急需突破敌人信息封锁,打通与各地党组织的电讯通道。电台负责人王光杰,原是清华电机系高材生;“妻子”王兰芬,出身于东北望族,年仅17岁便投身革命。因任务所需,他们被临时指派为“夫妻”,组成假扮家庭。 两人初见并不顺利。王光杰一身倦容,王兰芬紧张得连水都端不稳。但组织的指令就是命令,生活戏剧般拉开了帷幕。家中布置有条不紊,连“弟弟”与“婶母”也分工明确,每一个细节都经得起敌人的盘查。他们用旧家具隔出两张单人床,用桌椅划分出一条无形的“界河”,向外解释为“丈夫肺病需隔离”。 深夜时分,王光杰打开电台,用毛毯包裹住噪音,紧张地向外发出电报;白日里,王兰芬则混迹市井,熟练地和小贩拉家常,从茶馆老板那里获取敌伪消息,再送入情报网。这对假夫妻,在生死边缘磨合成了真正的战友。 一次突发宵禁,两人紧急转移到一处破旧旅馆。王光杰严肃地说:“若被发现,我负责掩护你逃走。”王兰芬反驳:“你是主干,电台不能丢,我留下。”言语中无惧生死,只有信念与彼此的托付。那晚,两人彼此凝视良久,感情悄然生根。 “真正的爱情,是在并肩作战中开出的花。”他们的感情并非从浪漫起步,而是从互信和担当中发芽。 数月后,组织批准他们“假戏真做”,结为正式夫妻。两人交换的是一封信,而非戒指。他轻声问她:“我可以抽烟吗?”她点头:“也给我一支。”这一幕,成为他们生命中第一个静谧却深刻的约定。 然而,战火无情。1940年春,因战线变动,两人随部队转移时意外失散。王兰芬被派往东北抗联,随后传来她“牺牲”的噩耗。那一刻,王光杰的世界仿佛塌陷,但他没有选择放弃,而是将全部情感埋进地下战线的电波里。 他转战太行山,在邯郸参与建立新广播电台。设备不足,他用残破铁路做天线、用破机翼熔铸电容,亲手烧制瓷瓶当绝缘器。当“XNCR”电波穿越云霄,他瘦削的脸上第一次浮现微笑。 “技术可以重建,信仰不可动摇。”这是他写在笔记本扉页的一句话,成了他撑过黑暗岁月的信条。 组织多次劝他再组家庭,甚至有女同志主动示好,他都谢绝:“我已婚,妻子已故。”他从未宣布“脱籍”,也从未放下希望。 1947年冬,一封由东北寄出的信送到冀中电台。信的落款是“王新”——这个早被记在烈士名册上的名字。信中只写了一句:“我在牡丹江,读到你的广播了。”王光杰眼眶湿润,握着信纸发抖,不知是冷是激动。 一个月后,在河北偏僻村庄,黄土飞扬的村口,一群孩子正围着生人好奇打量。他慢慢走近,看着那个倚门而立的女子,苍白瘦弱,却依然眼神坚定。他轻声问:“我可以抽烟吗?”她忍不住颤声笑了:“也给我一支。” 那一刻,七年等待归于一句熟悉的对白。他们的婚姻,没有钻戒和誓言,有的只是彼此未曾放弃的名字,以及共过枪林弹雨的记忆。 往后六十余年,他们再未分离。王光杰去世时,王兰芬守着家中那张老旧的黑白合影,像守着一段战争中的奇迹。 爱情可以被时间拉长,却无法被遗忘。他们用信仰铸就的爱情故事,是那个动荡时代最温柔的注脚。 “我们终将逝去,但愿有人记得,那些埋在电波深处的名字。”——这是王兰芬晚年在家中手札中留下的一句话。

评论列表