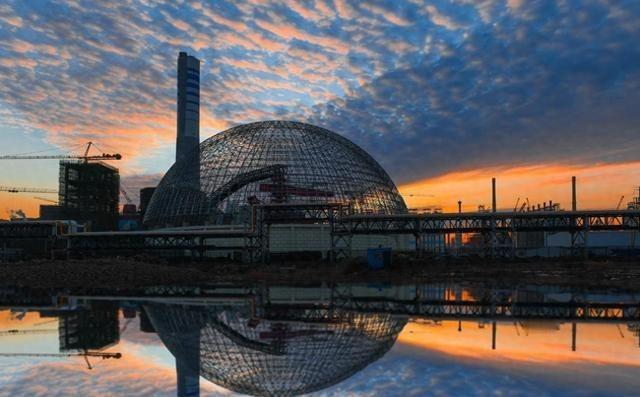

中国钍反应堆项目首席科学家在电脑前去世,项目历史性突破前。2025 年 9 月 14 日,70 岁的徐洪杰在电脑前溘然长逝,屏幕上还停留着为次日本科生开学第一课准备的课件。 2025年9月14日,岁月的车轮无情驶过,年届七旬的徐洪杰悄然阖上人生的书卷,于尘世中溘然长逝,带着往昔的故事,迈向永恒的寂静。 他溘然倒在电脑前,彼时,屏幕依旧散发着柔和的光,上面静静呈现着为本科生精心筹备的开学第一课课件,仿佛还在等待着开启知识的新序章。 这位战略科学家的谢幕方式,和他的一生一样,朴素、执着,没有一句多余的话。 高考恢复的时代浪潮中,徐洪杰凭借自身才学考入复旦大学物理系。 自此,他全身心投入,如痴如醉地扎进核物理领域,开启了探索未知的科研之旅。 1989年拿到博士学位,他面前有很多路,国外高薪职位向他招手,他却转头加入了中国科学院上海应用物理研究所。 即便后来前往日本东京大学开展合作研究,沉浸于前沿学术氛围,领略域外科研风采,最终依然割舍诸多,毅然踏上归程。 他这一生,秉持着无私奉献的精神,将个人的志向与国家的需求紧密相连。国家的召唤便是他前行的方向,无论何处需要,他都毅然奔赴。 九十年代,中国要建自己的同步辐射设施,也就是后来的上海光源。 这东西是基础科研的“火眼金睛”,但当时国内没人有成熟经验。 徐洪杰主动挑起这副重担,组织起上百人的团队。 他的导师——杨福家院士,特别与他约法三章,明确提出要求,在未来5年的时间里,暂不开展个人研究工作。 他毫不犹豫,一口应承:“当国家有需,吾必倾尽全力,殚精竭虑,以己所能,为国家之发展与繁荣贡献一切。”” 团队从零开始,一行行啃国际文献,攻克了加速器信号接口等无数难题。整整十五年,直到2009年,这台国之重器才终于按期建成。 如今,上海光源支撑着全国数万名科研人员的实验,成为张江科学城的心脏,也让中国拿到了进入“世界级同步辐射俱乐部”的门票。 上海光源刚竣工,徐洪洁已经年近退休,本可以功成身退。 2010年,他再度毅然抉择“从零开始”。决然转身间,投身于一个挑战更巨、前景更遥的项目——钍基熔盐堆。 这是一个早在七十年代“728工程”时期就探索过的技术路线,但后来因技术和工业基础跟不上而中断。 中国钍资源储量丰富,是铀的三倍多,很多还是开采稀土“白捡”的副产品。 如果能用钍发电,中国的能源格局将被彻底改写。 徐洪杰率团队以美国公开资料为切入点,于甘肃武威的戈壁荒滩,凭借不懈努力,将这项尘封多年的技术复刻、优化,不仅使其重焕生机,更实现了超越。 这条路异常艰难。 团队要自己开发能耐高温、抗腐蚀的新材料,要解决燃料在线分离等世界级难题。 队伍规模实现了飞跃式增长,从最初的几十人发展至如今的几百人。 与此同时,还与近百家科研单位及企业达成联合,携手共赴新征程。 2020年,实验堆正式破土动工;2023年10月,其首次达成临界状态;时至今年6月,该实验堆成功实现满功率运行,科研进程稳步推进,成果斐然。 徐洪杰为该项目精心擘画了明晰的“三步走”战略,依次为实验堆、研究堆与示范堆,此战略犹如精准的罗盘,为项目推进指明方向。 遗憾的是,他未能亲见那最为关键的一步。 命运似在此时开了个无情玩笑,让他与这重要时刻失之交臂,徒留无尽怅惘。 就在他去世一个月后,甘肃民勤戈壁的2兆瓦实验堆,完成了世界首次在熔盐堆中加入钍燃料并实现钍铀转换的历史性时刻。 这一里程碑式进展意义非凡,使中国成为全球唯一实现钍基熔盐堆实际运行的国家。 它不仅是我国核能发展的高光时刻,更彰显了我国在核能技术领域的卓越成就与领先地位。 这项技术极其安全,液态燃料,常压运行,温度过高会自动停堆,基本没有传统核电站的熔毁风险。它产生的核废料也更少,而且因为它不需要大量水来冷却,可以直接建在缺水的戈壁滩上,摆脱了核电站选址的束缚。 徐洪杰的一生,宛如一位执着的筑路者。 他倾其毕生精力,默默铺就前行之路,无论是荆棘满布还是一马平川,都未曾停下脚步,以非凡毅力书写着奉献的篇章。 他是个外表粗犷的人,却格外关心团队里的年轻人,常常找他们交流,鼓励他们做长线研究。 他总说,身为党员,就要为国家担起责任。 他用自己的一生,为中国的科技之路铺下了一块又一块坚实的基石。 如今,他留下的团队正沿着他规划的路线继续前进,目标是2035年建成百兆瓦级示范工程,未来还要结合光伏和风能,服务“一带一路”。 徐洪杰终究未能盼来那源自戈壁的历史性讯息。 信息来源:科技日报—弘扬科学家精神·强国先锋丨追光者徐洪杰 2025-11-03 07:51