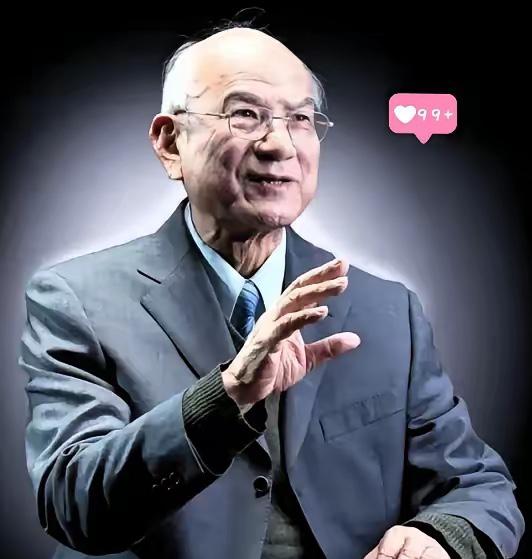

奖金高达800万!中国科学家刘永坦,辛辛苦苦研究了三十年,终于发现了藏在雷达“盲区”的美国航母,2018年,刘永坦获得国家最高科学技术奖,国家奖励800万元,没想到他却转身就捐给了母校! 谁能想象,这三十年,刘永坦是在怎样的“孤独与坚守”中熬过来的?上世纪80年代,我国海防面临一个致命难题:传统雷达对超低空飞行的目标和远海舰船探测能力极差,形成了大片“探测盲区”,而美国航母正利用这个漏洞,频繁在我国近海游弋,国防安全受到严重威胁。当时38岁的刘永坦刚从英国进修回来,看着祖国的海防地图,毅然放下了国外优厚的科研条件,牵头组建团队,立下“必须攻克新体制雷达”的誓言。 新体制雷达,在当时是全球雷达领域的“无人区”。没有现成的技术参考,没有精密的实验设备,甚至连合格的元器件都要靠团队自己打磨。刘永坦带着团队钻进了山东威海的海边荒滩,搭起简易的试验站,白天顶着海风暴晒调试设备,晚上在临时搭建的木板房里分析数据。冬天的海边寒风刺骨,仪器冻得无法运转,他们就用棉被裹着设备取暖;夏天蚊虫叮咬,每个人身上都起满红疹,却没人敢分心——一个参数的误差,就可能让几年的努力白费。有一次,试验数据连续三个月没有突破,团队里的年轻成员忍不住哭了:“刘老师,我们是不是选错方向了?”刘永坦拍着他的肩膀,指着远处的海岸线:“国家需要这个技术,再难我们也得扛下去!” 这一扛,就是三十年。为了获取精准的海上试验数据,刘永坦五十多岁还亲自乘小船出海,遇到风浪时,小船在海浪中颠簸得像一片叶子,他却死死抱着数据记录仪,生怕设备受损。他的妻子回忆,那些年家里的灯总是亮到深夜,刘永坦的书房里堆满了图纸和数据册,连吃饭时都在琢磨技术难题,有时候筷子夹着菜,眼神却盯着桌面,嘴里还念叨着公式。儿子小时候抱怨“爸爸不爱我”,直到长大后看到父亲的科研成果,才明白父亲的心里,装着比小家更大的家国。 2011年,新体制雷达终于完成海试,探测距离和精度远超国际同类产品,成功捕捉到了藏在“盲区”里的远海目标,我国也成为世界上少数几个掌握这项核心技术的国家。当海试成功的消息传来,刘永坦和团队成员相拥而泣,三十年的坚守,终于换来了祖国海防的“火眼金睛”。这项技术至今仍在我国海防一线发挥作用,让我国近海的“探测盲区”彻底成为历史,美国航母再不敢轻易越界。 2018年,刘永坦站上国家最高科学技术奖的领奖台,接过800万元奖金时,他的表情依然平静。所有人都以为他会用这笔钱改善生活,弥补对家人的亏欠,可他回到母校哈尔滨工业大学后,第一时间就将全部奖金捐出,设立了“永坦科研基金”,专门用于支持青年科研工作者和前沿技术研究。有人问他:“您辛苦了一辈子,为什么不留给自己和家人?”刘永坦笑着回答:“我这辈子最幸福的事,就是能为国家做点事。这笔钱能培养更多年轻科学家,比放在我手里有价值得多。” 更让人敬佩的是,刘永坦从未停下科研的脚步。如今88岁的他,依然每天准时出现在实验室,指导学生做研究,甚至还牵头开展了“海空目标探测与识别”的新课题。他常对学生说:“科研没有终点,国家的需求就是我们的研究方向。”在他的影响下,他的学生们大多选择了国防科研领域,其中多人已经成为我国雷达领域的骨干力量,形成了“一代传一代”的科研接力。 网友们得知刘永坦的事迹后,纷纷留言致敬:“这才是真正的国之脊梁!三十年坚守,八百万全捐,太让人感动了!”“比起流量明星,这样的科学家才值得我们追捧!”哈尔滨工业大学的师生说,“永坦科研基金”已经资助了上百位青年科研工作者,帮助他们攻克了一个又一个技术难题。刘永坦用自己的行动,诠释了什么是“干惊天动地事,做隐姓埋名人”。 在这个追求速成和功利的时代,刘永坦的三十年坚守显得格外珍贵。他没有被名利诱惑,没有因困难退缩,始终把国家利益放在首位,用一生的心血,为祖国筑牢了海防长城。他捐出的不仅是800万元奖金,更是一种科学家的责任与担当,一种“科技报国”的赤子情怀。 真正的英雄,从来不是聚光灯下的明星,而是像刘永坦这样,默默坚守在自己的岗位上,为国家和人民奉献一生的人。他们的名字,或许不会被所有人铭记,但他们的功绩,将永远镌刻在祖国发展的历史丰碑上。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。