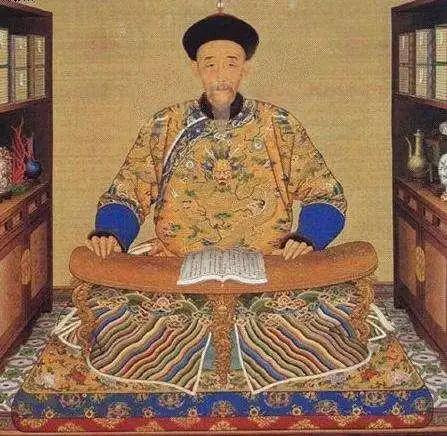

康熙最聪明的儿子,手握兵权却不参与党争,活到78岁,受乾隆尊敬 康熙朝那场闹得鸡飞狗跳的九子夺嫡里,最会算总账的其实是皇十二子胤祹,这人手里握着实实在在的兵权,却愣是把自己活成了 “局外人”,一路熬死了康熙、雍正,到乾隆朝还被尊为皇叔,舒舒服服活到了 78 岁,比康熙其他皇子的平均寿命足足多了近三十年。 胤祹的起点其实挺拿不出手,生母万琉哈氏是辛者库包衣出身,在后宫里连个正经封号都没有,直到入宫四十三年后才混上定嫔的位分。 反观雍正的生母乌雅氏,十年生六子,早就封了德妃,两相对比,胤祹从一开始就没资格掺和储位之争。不过康熙倒给了他个好靠山,两岁时就把他交给了 75 岁的苏麻喇姑抚养。 这苏麻喇姑可不是普通宫女,她养大过康熙,是孝庄太后的左膀右臂,最懂宫里的生存法则,手把手教胤祹 “不争不显” 的道理,让他每天诵经礼佛,把性子磨得比豆腐还软。 别人忙着在康熙面前刷存在感的时候,胤祹在干些 “苦差事”。康熙五十六年孝惠章皇后去世,一众皇子嫌操办丧仪麻烦,胤祹却接过来从头到尾打理得井井有条,《清史稿》里都夸他 “办事妥帖”,也正是这事儿让康熙注意到这个低调的儿子,直接把内务府和正白旗三旗事务交给他管。 要知道正白旗是上三旗之一,手里握着旗兵调度权,这可是实打实的兵权,比胤禵后来挂名的大将军权柄更实在。 但胤祹拿着这份权力却半点不张扬,其他皇子忙着结党时,他要么盯着内务府的账本,要么跑去山东督办赈灾,活像个埋头干活的 “老黄牛”。 康熙五十一年 “毙鹰事件” 爆发,八阿哥胤禩被骂 “妄蓄大志”,党羽被一锅端,史料里翻遍了都没见胤祹说过一句话;太子胤礽二度被废时,四阿哥胤禛、十四阿哥胤禵忙着拉帮结派,胤祹递上去的折子全是关于粮价和河堤的琐事。 就连康熙最后一次祭扫盛京三陵,他跟着胤禛一起随行,全程除了行礼就是站着,跟谁都不多说一句,这种 “只办事不站队” 的态度,让他在康熙驾崩后成功躲过清算。 要知道胤禩后来被囚禁至死,胤禟直接暴毙,胤禵被圈禁了十几年,对比之下,胤祹这步 “隐身棋” 走得太精明。 雍正继位后,虽然没把胤祹当政敌,但也怕他手里的兵权生事,故意找碴儿打压。先是说他 “治事不敬”,把郡王爵位降成贝子,两年后又因为册文写错姓氏,一口气贬到镇国公,这在康熙皇子里算是独一份的狠辣。 换别人早跳脚了,胤祹却老老实实领罚,该干嘛干嘛。直到雍正八年,十三阿哥胤祥病逝,宗室里没人能用了,雍正才想起他,以 “勤勉改过” 为由恢复他的郡王爵位,让他管礼部和内务府。 胤祹立马懂事地主动操办雍正生母的丧仪,用一堆繁琐的礼仪证明自己 “只懂规矩,不懂夺权”,把雍正哄得放下心来。 到了乾隆朝,胤祹的日子更舒服了。72 岁那年被封履亲王,执掌宗人府,还能代帝祭天,看着权倾朝野,实则半点不碰军机处的核心决策,所有活儿都集中在宗族礼仪和京城治安上。 乾隆十三年他提议恢复八旗骑射考核,乾隆表面说好,转头就让军机处改得面目全非,他也不恼,照样乐呵呵干活。 后来年纪大了,直接以 “目昏耳聩” 为由请辞,乾隆立马准奏还赐了双俸,这种知进退的本事,放眼整个宗室没几个人能比。 更绝的是他的长寿基因,生母定妃活了 97 岁,是清宫最长寿的后妃,胤祹完美继承了这点,加上苏麻喇姑教的养生法子,每天卯时诵经、戌时安寝,吃的都是时令蔬果,一辈子没生过大病。 康熙三十五个儿子里,活过花甲的才七个,能自然死亡的更是只有胤祉、胤禛和他三个,他 77 岁的寿命(民间常说 78 岁)在当时简直是 “神仙级”。 更妙的是他子嗣凋零,六个儿子五个夭折,独子弘昆 12 岁也没了,这种 “绝嗣危机” 反而让乾隆彻底放下戒心,直接把自己的四子永珹过继给他当孙子,帮他延续香火,这份待遇在康熙的儿子里找不出第二个。 回看九子夺嫡的结局,争得头破血流的都没好下场,唯有胤祹这个 “手握兵权的局外人” 笑到了最后。他不是没本事,雍正朝管户部三库时一年能省几万两浮费,乾隆朝治蝗灾的建议暗地里帮了山东大忙,但他从不用这些邀功。 说白了,别人拼的是 “谁能当皇帝”,他算的是 “怎么活到老”,这种把皇权看得透、把身段放得低的聪明,才是真的顶级智慧。乾隆后来让他的灵柩停在王府等着自己亲奠,与其说是尊敬,不如说是佩服这位皇叔 “活明白” 的本事。