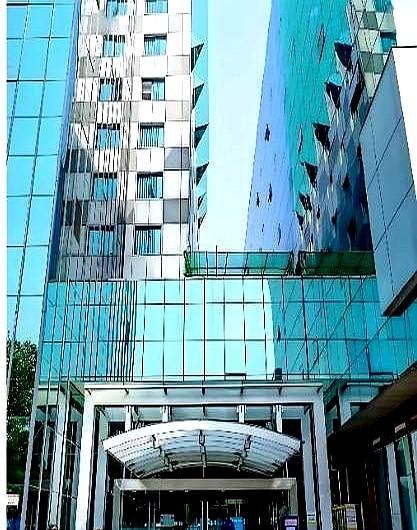

周末带外地朋友打卡汉口,他看着泰合广场那层层反光玻璃一脸新奇,嘴里嘀咕“肯定是最近才剪彩吧”,我没急着纠正,直到他拍完照刷微博定位,我才一句“96年的老伙计”丢过去,那一刻他手里的咖啡差点洒出来,时间感被这栋楼一脚踹翻。 要知道当年武汉 GDP 还在千亿元徘徊,开发商硬是把进口幕墙和花岗岩一船船往江边拉,没图噱头,纯粹觉得好东西才能耐得住湿热季风,三十年过去,隔壁几栋后来者已经换了三轮外立面,它却基本不掉色,建筑圈把这事称作“笨功夫的胜利”,听着土,效果却稳。 数据也能说明问题,泰合广场落成那年,武汉写字楼平均高度刚破百米,此后十年直接跳到二百米级,城建档案馆里有张时间轴,1996 之后高楼曲线肉眼可见地抬头,从 IFC 到绿地中心,一座座往上窜,业内普遍认同这栋“老大哥”把门槛抬了不止一点点。 问题来了,什么才算超前,是拼参数还是拼寿命,深圳南山有些玻璃盒子看着和科幻片一样,可三五年就得大修,反观泰合广场,设计老派,逻辑却硬核——先把耐用性封顶再谈颜值,这一思路放到消费电子也一样,大家不缺花活,缺的是十年不过时的底层质量。 所以看楼不只是看高度,更是看它能不能在时间线上自证,泰合广场眼下依旧出租率高,周边地价因为它稳住了水位,这或许就是所谓城市记忆的现金流,下一个三十年武汉会不会再冒出一座新标杆,把“超前”重新改写,留言区见。