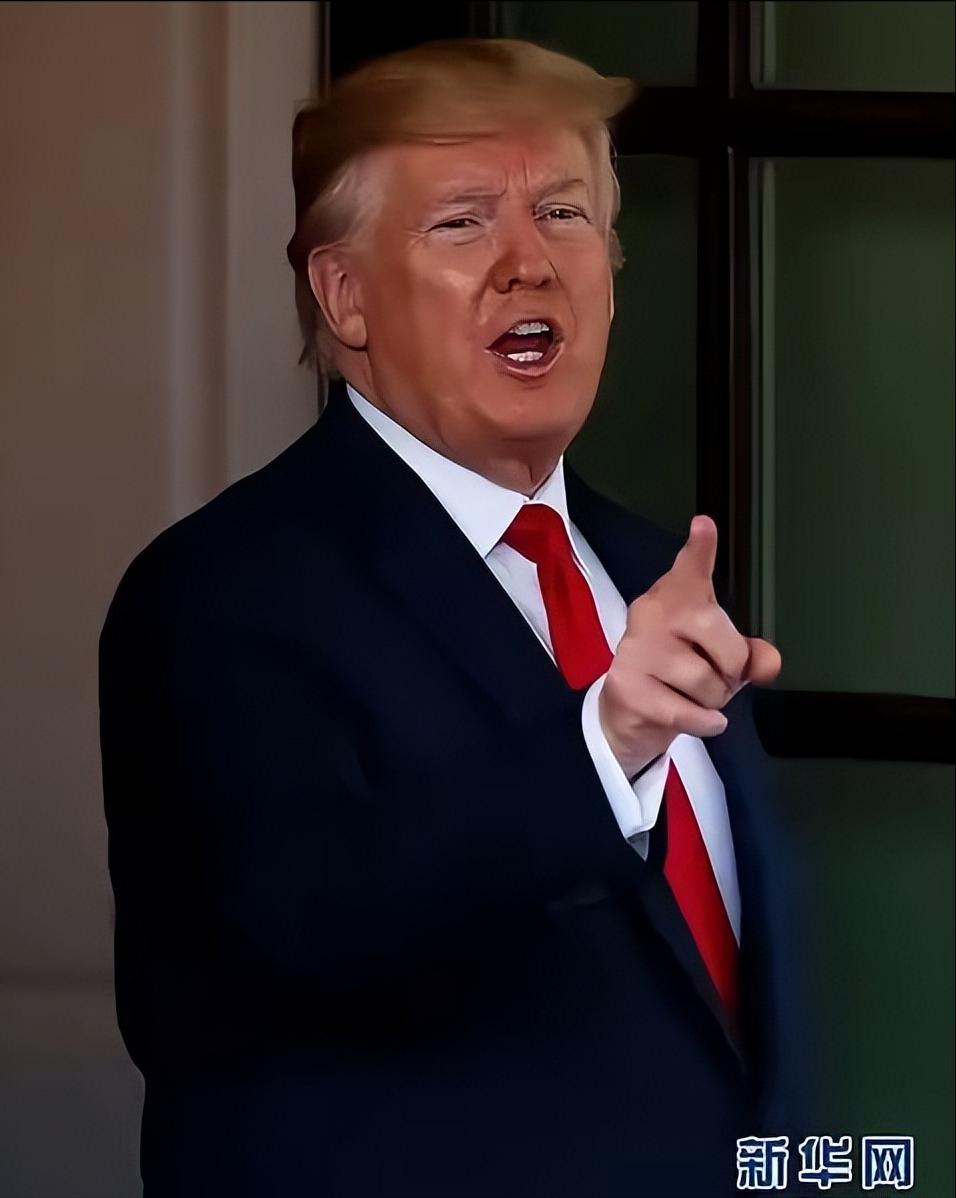

特朗普开窍了,他在接受电视采访时说,我们也要像中国一样着眼于长远,与其想着打败中国,和中国合作能让我们更大更好更强,瞧瞧,他去了一趟韩国,认识提高的挺快。明年来中国,四处转转,思想还会上台阶! 一场70分钟的电视采访,特朗普提及中国41次,平均不到两分钟一次。 这位曾扬言封锁中国芯片的美国总统,却在采访中坦言:“透过与中国合作,而不只是击败他们,美国能变得更强大、更优秀。 ”如此态度的转变,发生在他刚刚结束韩国之行后,这绝非偶然。 先说说他这次韩国之行的细节。11 月初,特朗普飞抵首尔,除了和韩国总统尹锡悦举行双边会谈,还专门去了三星电子在平泽的半导体工厂。 在工厂里,他亲眼看到了从晶圆制造到芯片封装测试的完整流程,三星高管还给他介绍,工厂里不少关键设备和原材料,要么依赖中国供应链,要么需要和中国企业合作才能降低成本。 比如生产芯片用的光刻胶,全球近 40% 的产能来自中国台湾地区,而原材料供应离不开中国大陆企业;还有芯片封装用的覆铜板,中国企业的市场份额已经超过了 30%。这些实际情况,可能让特朗普直观感受到了中美在产业链上的紧密联系,不是简单 “脱钩” 就能切割的。 而且在和尹锡悦的会谈中,韩国方面也多次提到,与中国的经贸合作对韩国经济至关重要。韩国产业通商资源部的数据显示,2024 年韩国对中国出口额占其总出口的 23%,其中半导体、汽车零部件等核心产品,中国市场的需求直接影响韩国企业的营收。 尹锡悦还举例说,三星西安工厂生产的 NAND 闪存,占全球供应量的 15%,要是失去中国市场或供应链支持,不仅三星会受重创,全球半导体市场都会陷入混乱。这些话,或许让特朗普意识到,一味强调 “打败中国”,反而可能损害美国盟友的利益,最终影响美国自身的产业发展。 再看特朗普这次采访里提到的 “像中国一样着眼长远”,其实能对应上中国这些年在多个领域的长期布局。 比如新能源领域,中国从 2012 年就开始大力推动光伏、风电产业发展,如今光伏组件产量占全球 80% 以上,风电整机制造能力也稳居世界第一,不仅带动了国内产业升级,还为全球应对气候变化提供了解决方案。 还有高铁、特高压输电等领域,中国也是通过长期投入,形成了完整的技术体系和产业链,既能满足国内需求,还能通过 “一带一路” 合作走向世界。这些长远布局带来的成果,可能让特朗普看到了 “着眼长远” 而非 “短期对抗” 的价值。 回顾特朗普之前的对华态度,更多是强调 “竞争” 甚至 “对抗”,比如推动中美贸易战、搞芯片出口限制等。但这次采访中的表态,明显多了些务实的考量。 他在采访中还提到,美国在基础设施建设、新能源转型等领域,需要借鉴中国的经验,比如中国的高铁建设速度和成本控制能力,能为美国的基建计划提供参考;中国在动力电池领域的技术积累,也能帮助美国降低新能源汽车的生产成本。这些表述,都透露出他对中美合作潜在空间的认可。 当然,特朗普的态度转变,也和美国国内的经济形势有关。美国劳工统计局的数据显示,2025 年 10 月美国制造业 PMI 指数为 47.8,连续 6 个月低于荣枯线,汽车、电子等行业面临产能过剩和成本高企的问题。 不少美国企业高管也向政府呼吁,希望能恢复与中国的正常经贸往来,比如通用汽车就依赖中国市场的销售来弥补美国本土的亏损,苹果公司也需要中国供应链来维持产品的性价比优势。这些国内压力,或许也是特朗普调整对华表述的重要原因。 要是明年特朗普真能来中国转转,可能会有更直观的感受。比如去长三角看看新能源汽车产业链,去珠三角了解电子制造业的创新动态,或者去西部看看 “一带一路” 项目的实际成效,这些亲身体验,说不定能让他对中美合作的理解更深入,思想真的再上一个台阶。 毕竟在全球化的今天,国与国之间的利益交融越来越深,对抗只能两败俱伤,合作才是实现共赢的正道。 当中美两国从对抗走向对话,从竞争走向合作,世界格局正在悄然发生变化。 特朗普的“合作论”是否意味着美国已接受与中国平等相处的新型大国关系,仍有待观察。 但可以肯定的是,大国博弈的天平正在向合作共赢的一方倾斜。