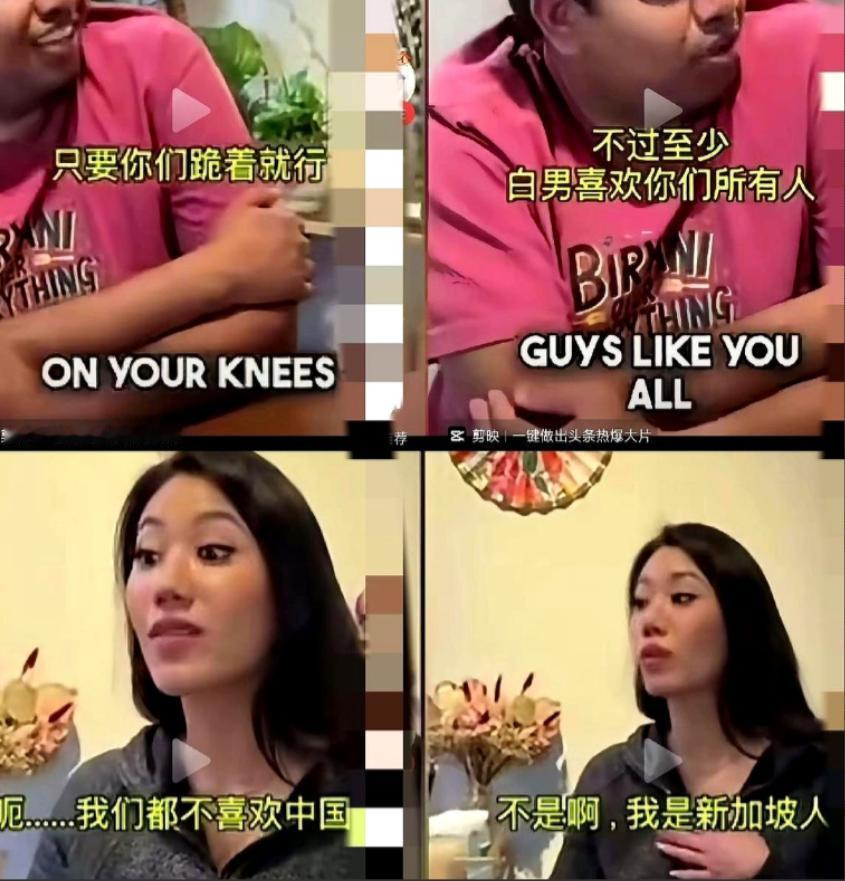

欧美节目里,新加坡嘉宾刚说完“我们不喜欢中国”,主持人就笑着接一句:“白男也喜欢你们,跪着就行。”一句话,把“讨好”打回原形。 有时,电视节目里寥寥几句对话,便能如利刃般戳破那层看似轻薄的窗户纸,让背后残酷的现实毫无保留地袒露在眼前,令人猝不及防。在一档西方节目中,一位新加坡嘉宾公然宣称“不喜欢中国”。其实,此类言论并不鲜见,在复杂的舆论环境下,个别异声不过是偶发之音,实在不足为奇。 但主持人一句辛辣的回应,讽刺他是不是需要“跪下”才能换来白人的认可,瞬间引爆了网络。这不仅仅是个尴尬场面,它像一个寓言,把精心包装的外交辞令撕得粉碎,暴露出底下那盘赤裸裸的利益盘算。 人们往往倾向于将国际关系简单归结为“喜欢”与“不喜欢”的二元对立。然而,国际局势错综复杂,现实远非如此单纯,其中蕴含着诸多微妙且复杂的因素。这背后其实是一笔异常清醒的账,一笔关于生存与发展的冷酷计算。 这笔账的底气,首先来自实打实的物质利益。诸多益处已然深深嵌入众多亚洲国家的经济脉络之中,宛如藤蔓扎根土壤,盘根错节,难以剥离,想回避都无从遁形。 就说一家韩国贸易公司,超过六成的业务都和中国市场捆绑。一旦失去这部分生意,公司可能就得裁掉一半的员工,饭碗问题可不是开玩笑的。 再看看马来西亚,中国游客的涌入能让当地餐厅的收入直接翻三倍。这种立竿见影的经济刺激,谁能拒绝? 对于像新加坡这般高度倚赖贸易的国家而言,状况更为一目了然。在其经济格局里,贸易的关键地位清晰凸显,相关情形直白得无需过多阐释。转口贸易在GDP中占比超60%,其中举足轻重的航线里,高达40%与中美贸易休戚相关,凸显中美贸易在其经济格局中的关键地位。这便解释了为何新加坡连续11年稳坐对华投资榜首之位。尤为值得一提的是,在2024年,其对华投资额更是逆势上扬,较之前增长了8%。 这些好处不只是数字,它们还变成了看得见摸得着的钢铁和水泥。中国与泰国合作修建的高铁,把八小时的路程缩短到三小时。在马来西亚,一条中资修建的高速公路,直接让机场到市区的通勤时间砍半。这些都是普通人每天都能感受到的便利。 然而,天下没有免费的午餐。拿到这笔“物质红利”的同时,也要支付一笔“主权成本”。这笔成本,映射于文化层面,是令人怅惘的焦虑;于国际舞台之上,则表现为尊严的黯然失落,如阴霾笼罩,引人深思。 一些泰国的大学生就开始担忧,中国文化的影响是不是太大了。一位韩国上班族,虽然爱看中国的历史剧,但一碰到文化归属的争论就感到头疼和困惑。就连在马来西亚,商贩和中国顾客之间也难免会有些文化上的小摩擦。 更让人憋屈的,是在寻求西方认可时遭遇的冷眼和羞辱。在一档美国约会节目中,一位嘉宾浅尝一口新加坡的鸡爪后,竟夸张至极,脸上瞬间浮现出作呕之态,那表情仿佛遭遇了难以忍受之事。事后虽然有《华盛顿邮报》这样的媒体批评这种行为不尊重文化,但那种骨子里的轻视已经暴露无遗。 这让很多亚洲国家陷入一种尴尬的境地:西方的接纳似乎总是有条件的,看重的是你的战略价值,而非真正的文化欣赏。 一位越南年轻人的话尤其扎心。他坦言自己个人并不喜欢中国,但又清醒地认为,正是中国的存在,才让西方不敢更加看不起亚洲人。这种矛盾心态,把里外不是人的痛苦展现得淋漓尽致。 过去,这种“一手拿好处,一手忍代价”的平衡术玩得还算过得去。然而如今,局势已然发展到近乎山雨欲来之势,那原本看似规整有序的棋盘,仿佛即将被一股汹涌的力量彻底掀翻。 逐步升级的美中竞争就像一记催命的“追加保证金通知”,让这种务实的策略走到了崩溃边缘。新加坡总理李显龙在四月就警告过,那个外部环境稳定的时代,已经结束了。 压力从两头挤来。美国用行动告诉你,亲近没什么用。2024年,美国对新加坡开征10%的基准关税,尽管新加坡对美贸易一直是逆差。李显龙看得明白,美国政策永远是美国利益优先。 经济上的寒气已经逼人。作为区域经济的“金丝雀”,新加坡的增长预测被下调到0%至2%的惨淡区间。更要命的是半导体产业,贸易额暴跌12%,是自全球金融危机以来最严重的一次下滑。 这盘棋,越来越难下了。 所以说,亚洲国家对中国的复杂态度,从来都不是源于变幻不定的情绪,而是一场精密又痛苦的利益权衡。他们一直在计算,如何用最小的主权代价换取最大的生存红利。 但如今,外部环境的剧变,让整个计算公式都面临失效的风险。挑战不再是如何调整砝码,而是这架天平本身是否还管用。对这些国家来说,艰难的探索才刚刚开始:如何在这场大国博弈的风暴中,找到一条真正独立自主、又能持续发展的道路。