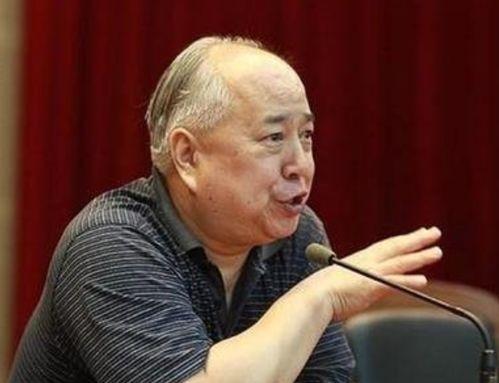

“中美差距有多大?”中国科学院院士姜伯驹一语惊人:“不是别人卡我们脖子,而是我们的教育把自己困住了!”钱学森之子钱永刚,也发出同样感慨:“中国教育缺的不是分数,而是无休止的刷题,将孩子们天生的好奇心和求知欲给抹杀了!” 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,方便您进行讨论和分享,感谢您的支持! 中国的教育体系一方面以其应试能力在全球范围内享有盛誉,另一方面却也被批评为过于注重分数,忽视了学生的全面发展。从小学到大学,学生们几乎都生活在“题海”之中。 每天沉浸在做不完的作业和复习题中,课外辅导班、特长班、补习班一个接一个,学生的生活几乎被安排得满满当当 。家长也不敢松懈,生怕孩子在这条“竞争之路”上掉队。于是,学习的目的似乎变成了为了分数,为了升学,为了进入名校,而不仅仅是为了探索和求知。 更为严重的问题在于,教育的重点已经发生了偏移。课堂上,教师往往强调的是知识点的死记硬背和技巧性的解题方法,而不是鼓励学生去提出问题,去探索答案。 在这种环境下,学生早早地学会了如何“答题”,却没有机会学会“提问”——这正是创新的起点。 中国学生在数学、物理等基础学科上具有非常扎实的基础,但是在面对实际问题时,往往缺乏灵活的思维,无法跳出框架去解决新问题。 姜伯驹院士指出,这种教育方式造成了中美之间在科技领域的差距。 中国的学生能够通过刷题和背诵应对考试,但真正能够做出创新、突破的研究型人才却很少。这也解释了为什么中国在科研论文数量上超过了美国,却依然在科技创新的核心领域落后。 我们不仅仅缺少基础的科学技术,还缺少能够突破现有框架、带来颠覆性技术进展的“破局者”。 美国的教育模式与中国截然不同,尤其在培养学生的创新能力和批判性思维方面,美国教育有着不可忽视的优势。美国的教育系统鼓励学生从小就培养独立思考和质疑精神。 课堂上,学生被鼓励提出问题,不论这些问题看起来是否合理,老师都会耐心听取并引导分析。这样的环境促使学生学会了如何面对不确定性,如何在探索过程中进行试错并从中成长。 美国的教育体系非常注重培养学生的好奇心和探索精神,与中国教育过于强调知识的积累和标准答案的背离,欧美的课堂更注重思维的开拓与灵活性。 学生们在课堂上不仅仅是接受知识,更重要的是学会如何通过实验、通过探索去验证自己的想法。 即便这些想法不完全正确,学生依然被鼓励去大胆提出,老师更注重的是引导学生如何从失败中汲取经验,而不是一味纠正错误。 这种教育模式的优势非常明显,美国的学生不仅能学会理论知识,还能通过实验和实践掌握解决实际问题的方法。 在面对复杂的、未知的科研问题时,美国的学生往往比中国的同龄人更具备解决问题的能力。这种创新精神和批判性思维,恰恰是推动科技进步和社会发展的核心力量。 中美在科技领域的差距,不仅仅体现在顶尖技术和研究的产出上,还体现在创新型人才的培养上。 中国的教育虽然在培养基础学科人才、技术型人才方面取得了显著成就,但在培养创新型、突破性人才方面仍然处于劣势。 美国的成功,正是因为它能够通过其教育体制,培养出一批又一批能够跳出框架、敢于挑战传统思维的创新者。 中国的教育体系依旧是以应试为导向,学生从小就被灌输“只要考好,人生就能成功”的观念,这使得学生更倾向于迎合考试要求,而忽视了思维的开拓性和个性化发展。 在这种压力下,学生往往失去了对知识本身的兴趣,甚至对未知的世界缺乏好奇心。 相比之下,美国的学生在自由的教育环境中,通过多元化的学习方式和丰富的实践机会,能够更好地激发他们的好奇心和探索欲望,从而培养出创新型人才。 如果想要缩小中美在科技领域的差距,教育改革是必不可少的一步,中国的教育体系需要从“应试教育”转型为更加注重创新和实践的教育体系。 学校需要给学生更多的自由和空间,允许他们在课堂上自由发言,表达不同的看法。教育的目的不应仅仅是让学生掌握知识,更应培养学生的批判性思维和独立思考能力。 教育内容要更加注重实践和创新,而非单纯的理论知识。学生们需要通过动手实验、项目实践等方式去解决实际问题,才能真正培养出解决问题的能力。只有通过实际操作和探索,学生才能真正学会如何面对未知的挑战,如何用创新的方式去解决问题。 最后,家长和社会也应当改变对孩子的教育期望,避免一味地让孩子迎合考试和分数,而忽视了他们的兴趣和好奇心。只有在更为宽松的教育环境中,孩子们的创造力和问题解决能力才能得到最大程度的发挥。