英伟达的订单态势已然失控,黄仁勋宣布,2026年的订单规模已突破5000亿美元。

2025年10月29日,英伟达市值创下5.1万亿美元的历史峰值,成为全球首家触及这一高度的公司。然而仅过数日,到11月5日,其市值便跌破4.9万亿美元,连续五日下跌,一夜之间蒸发的市值超1.4万亿元人民币。

这场剧烈波动的背后,是其订单规模与行业风险的尖锐对立——2026年的订单总额已突破5000亿美元,2000万块GPU的积压订单更是将产能排期完全占满。

支撑这份订单狂热的,是全球对AI算力的迫切需求。据瑞银报告,受Blackwell系列芯片热销及下一代Rubin AI芯片量产拉动,英伟达2026年对高端封装技术CoWoS的晶圆需求将同比增长40%,达到67.8万片,GPU总产量预计突破740万颗。

但这份繁荣的成本正由下游企业承担:微软持股的OpenAI单季亏损可能超120亿美元;而Meta即便营收增长26%,仍因在AI领域投入激进导致股价暴跌超10%,还计划发行250亿美元债券以支撑相关开支。

这些科技巨头以15万美元单价采购H100芯片,却迟迟看不到AI业务的盈利前景,这凸显出英伟达的高估值更多依赖对未来的预期,而非现实收益。

英伟达的垄断地位并非仅靠硬件性能,更核心的是CUDA软件平台构建的生态壁垒。全球开发者已深度依赖这一工具,国产芯片要实现替代,不仅需突破硬件性能瓶颈,还得解决模型格式转换、推理框架兼容等一系列问题。

比如昇腾需将模型转为OM格式,寒武纪要适配MagicMind框架,而英伟达只需依托成熟的ONNX或TRT引擎。这种“硬件+软件+开发者”的三重锁定,让美国牢牢掌握了AI技术主导权。

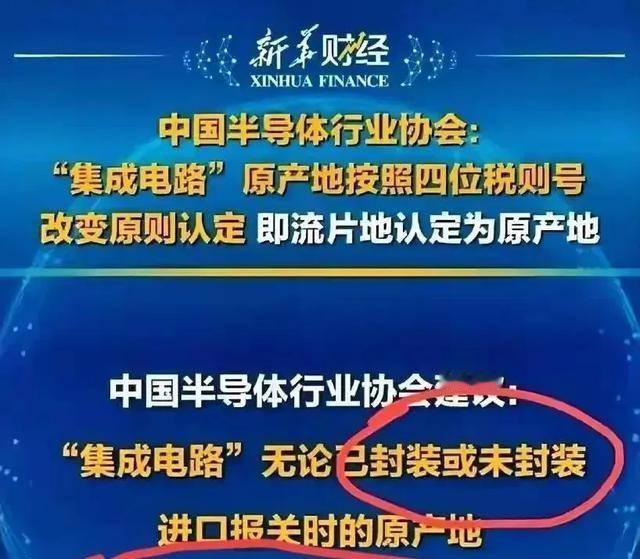

美国的出口管制政策正将全球算力市场割裂。自2022年起,高端芯片及7纳米以下封装技术被列入对华禁售清单,英伟达庞大的订单中已无中国客户身影。

为应对禁令推出的性能减半的B100特供版,如今因国产芯片崛起遇冷。华为昇腾910B在部分推理场景已能接近A100性能,2025年出货量预计接近100万颗;寒武纪出货量也将增至8万颗;平头哥PPU芯片甚至在能耗上实现反超。

不过受光刻机限制,国产芯片在单卡算力上仍与英伟达存在差距,需通过集群技术弥补短板。

行业对英伟达的追捧正演变为高风险竞赛。从2023年6月到2025年10月,其市值增长超四倍,成为投资者眼中“必须持有”的标的。

但隐患已在显现:台积电的CoWoS产能难以满足需求,Blackwell系列芯片曾因技术问题推迟出货,B100型号甚至传出取消计划。

更值得警惕的是,高盛、大摩等机构已预警美股估值过高。唯一给英伟达卖出评级的分析师金伯格将其比作科网泡沫时期的思科,警告一旦AI商业化落地推迟,资本撤离可能戳破泡沫。值得注意的是,黄仁勋在市值新高当日完成减持,年内已出售价值超10亿美元的股票。

如今的英伟达正处在矛盾中心:它既是AI技术突破的核心引擎,其垄断地位又让行业陷入算力军备竞赛。企业被迫将资源投入硬件采购,反而拖累了核心技术创新。

5万亿美元市值的背后,是整个科技行业对AI未来的集体押注。但当所有筹码都集中在一处,这场建立在预期之上的繁荣,其稳定性已值得市场深思。