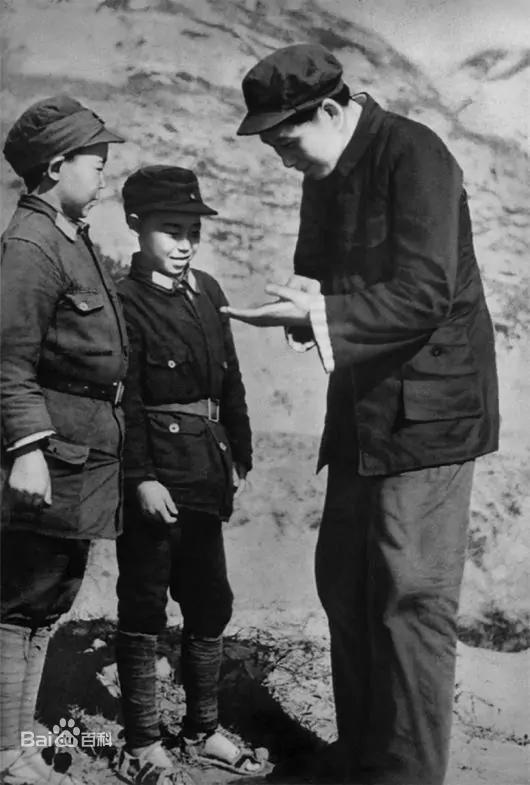

延安的黄土坡上,一位高大的身影弯腰对着两个孩子,右手在左掌心一笔一划地写着什么。两个穿着草鞋、戴着红领章的小八路凑得极近,眼睛瞪得溜圆。1939年的这个瞬间,被摄影师石少华抓拍下来,成了跨越岁月的经典。谁也没有想到,这张照片背后,藏着一段跨越数十年的寻找故事。 那天毛主席要去抗大开会,车子刚停,14岁的刘长贵和15岁的安定保就追了上来。这俩孩子刚参军不久,见到汽车觉得新鲜。 毛主席笑着下车问话:“小同志,多大年纪就出来革命啦?”“我14,他15!”刘长贵抢着回答。“为啥革命啊?”“打倒日本帝国主义,解放全中国!”脆生生的回答逗得周围人都笑了。 有人故意考他们:“知道这是谁不?”“当然知道,是毛主席!”刘长贵胸脯挺得老高。 毛主席却摆了摆手,掌心朝向他们:“不对,我叫毛泽东。来,我教你们写。” 说着就弯下腰,手指在掌心比划起来。石少华恰好路过,赶紧举起相机,把这一幕永远定格。当时他只觉得亲切,没成想这张照片后来成了毛主席的珍藏。 23年后的1962年,石少华在中南海和毛主席吃饭时,突然提起这张照片。毛主席立马让秘书拿来相册,指着照片说:“这张我一直留着,你还记得那两个孩子不?帮我找找,看看他们现在咋样了。”石少华当场点头,心里暗下决心,一定要完成这个嘱托。 说起来容易做起来难。当年的八路军队伍流动性大,俩孩子又只是普通通讯员,连具体部队都不确定。石少华先从抗大档案查起,又跑遍各地找老战友打听,折腾了两年才摸到线索——高个的叫安定保,矮个的叫刘长贵。 1964年石少华见到毛主席时,他赶紧汇报了名字,毛主席笑着说:“有名字就好,慢慢来。”可线索到这儿又断了。石少华只好顺着“安定保”这个名字查部队编制,没想到查出个大消息:这孩子是张学思将军的通讯员。张学思是张学良的弟弟,当时在海军任职。石少华兴冲冲找到他,得到的却是坏消息:1945年挺进东北时,安定保在热河的遭遇战中为保护战友牺牲了,牺牲时才二十出头。 石少华红着眼眶走出军营,心里又酸又沉。他没法跟毛主席说这个噩耗,只能把希望全寄托在刘长贵身上。可叫刘长贵的人太多了,光烈士名录里就有好几个,甚至朱德总司令还有个警卫员也叫这名字,找起来如同大海捞针。日子一天天过去,这事儿成了石少华的一块心病。 1976年9月9日,毛主席逝世的消息传来,石少华在办公室哭了很久。他攥着那张照片的底片,觉得自己辜负了嘱托。可他转念一想,就算毛主席不在了,找到刘长贵也是对历史的交代。从那以后,他的寻找更勤了,退休后几乎把所有时间都花在了跑革命老区上。 转机出现在1986年。石少华收到老战友的信,说丹东有个退休老人叫刘长贵,当年在延安待过。他连夜赶过去,一进老人家门就愣住了——墙上挂着的,正是那张他拍的照片。“没错,就是你!” 刘长贵一眼认出了石少华,握住他的手久久不放,“四十七年了,我还记着你举相机的样子。” 聊起当年的事,刘长贵打开了话匣子。他说毛主席教他们写名字时特别耐心,“毛”字先写撇,“泽”字三点水要分开,“东”字的撇要舒展。“主席说革命胜利后要建设国家,没文化可不行。”从那天起,刘长贵就捡树枝在地上练字,后来在部队里慢慢能读书看报,全是当年打下的底子。 这位当年的小八路,后来跟着四野打了辽沈战役,又跨过鸭绿江参加抗美援朝,退伍后在丝绸厂当科长,日子过得踏实安稳。他指着墙上的照片说:“每次看到这张相,就想起主席掌心的温度。他从不摆架子,把我们当自家孩子,这就是伟大的领袖啊。” 石少华把刘长贵的经历详细记下来,整理成材料。虽然没能在毛主席生前完成嘱托,但找到刘长贵,让这段往事有了圆满的收尾。后来这段故事被编进小学课本,掌心写字的画面,成了一代又一代人对领袖温情的记忆。 这段往事藏着最动人的革命温情。毛主席弯腰写字的瞬间,是领袖对后辈的期许;石少华数十年的寻找,是对嘱托的坚守。安定保的牺牲与刘长贵的坚守,都印证着革命精神的传承。真正的领袖从不在高处,而在与人民掌心相贴的温度里。 如果毛主席在世时,可以知道这个好消息,该多么好啊。 参考来源: 解放军报《“我不叫毛主席”我叫毛泽东》