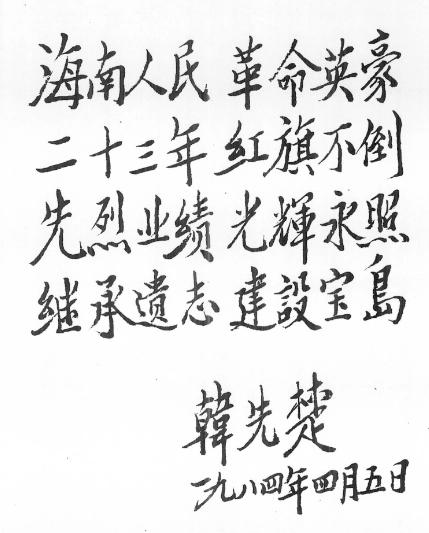

韩先楚小时候家里穷,没怎么上学,参加革命工作后,很长一段时间被称为白字司令,文化功底薄,经常读错字。让他自己起草电报,更是难上加难。可是终其一生韩先楚都坚持学习,所谓只要功夫深,铁杵磨成针。 韩先楚出生在一个极其贫苦的农民家庭,江西临川的土地并不富庶,反而因为连年战乱和天灾,使得本就艰难的生活更加雪上加霜。 他从小没怎么上过学,识字不多,家里连一块像样的木板都拿不出来当课桌。要不是革命爆发,他可能会像村里大多数人一样,务农一辈子,默默无闻地老去。 但历史的车轮把他卷进了风暴的中心。十五六岁那年,他参加了红军,成了一名普通战士。从这时起,枪杆子成了他的“钢笔”,战场成了他的“课堂”。 然而,革命不是一场只靠热血和勇气的冒险。尤其是在长征之后,红军逐步实现正规化,军事指挥和政治工作的结合越来越紧密,文化水平低的短板开始显现。 韩先楚当时已经是旅级干部,但连写封像样的电报都难。他常常一个字一个字地念,念错了也不自知,闹出不少笑话。 有人背地里叫他“白字司令”,这并不是恶意中伤,而是那个时代对实事求是的真实反映。 他自己并不避讳,甚至经常自嘲,笑着承认自己“文化浅”。但也正因为这种自知之明,他才有了改变的动力。 韩先楚没有沉溺于自卑,更没有因战功显赫而自满。他开始一字一句地学,凡是认不出的字,他就抄下来,问人、查资料、死记硬背。 他的军装口袋里常常揣着一个小本子,那不是作战笔记,而是他的“生字本”。打仗间隙,他一有空就拿出来看。 他阅读大量文件,哪怕看不懂也硬着头皮啃。参谋给他念文件,他就跟着一句一句地重复,直到记住为止。 有人说,一个大将天天背生字,像不像个小学生?但韩先楚不在乎这些表面功夫,他要的是扎实的进步。这种认真劲,连身边的文化干部都佩服。 后来有一次,组织上让他自己起草一份电报,他写了整整一个晚上,反复修改,虽然最终还是请人润色,但主干内容已然清晰准确,语义明确。那一刻,他终于打破“白字司令”的标签。 解放战争时期,韩先楚指挥过多次关键战役。他脑子快、胆子大、行动猛,是出了名的“韩猛子”。 但即便在硝烟弥漫的战场上,他依旧没有放弃学习。东北野战军进驻沈阳时,韩先楚专门请人带他参观图书馆。 他站在书架前,几乎是敬畏地看着那些厚重的书卷。后来,他还自己订阅了几种报刊,每天坚持阅读。身边的战友说:“韩司令现在电报都能写得有模有样了!”这不是夸张,而是他多年苦读的成果。 进入新中国后,韩先楚担任军区司令、军政干部,工作任务繁重,但学习依旧是他生活的一部分。 他不愿意当“文盲将军”,更不想在政治学习中掉队。他曾在一次内部会上说:“我们打江山靠的是枪杆子,但守江山不能只靠枪杆子。” 尤其是在担任广州军区司令员期间,韩先楚多次强调干部文化水平的重要性。他推动部队开展文化教育,鼓励战士们读书学习,自己也以身作则。 他的办公桌上,经常堆着几本书,有政治理论,也有中国古代兵法。他曾深入研究过《孙子兵法》,结合自身实战经验,还写过一些心得体会。虽然文笔不算优美,但字里行间透着一种朴实的思考。 韩先楚这一生,打过大仗、带过大兵、立过大功,但更难得的是,他坚持做了一个自我完善的普通人。 他没有被“白字司令”的标签定义,更没有在功劳簿上睡大觉。他用一生,证明了学习的意义,也为后来者树立了榜样:文化不是装点门面的锦缎,而是照亮人生的灯塔。 在那个战火纷飞的年代,韩先楚是军中猛将;在和平年代,他是学习的楷模。他用行动告诉我们:哪怕曾经读书少,也永远不要放弃学习的权利与责任。而这,正是革命先辈留给我们的精神财富之一。