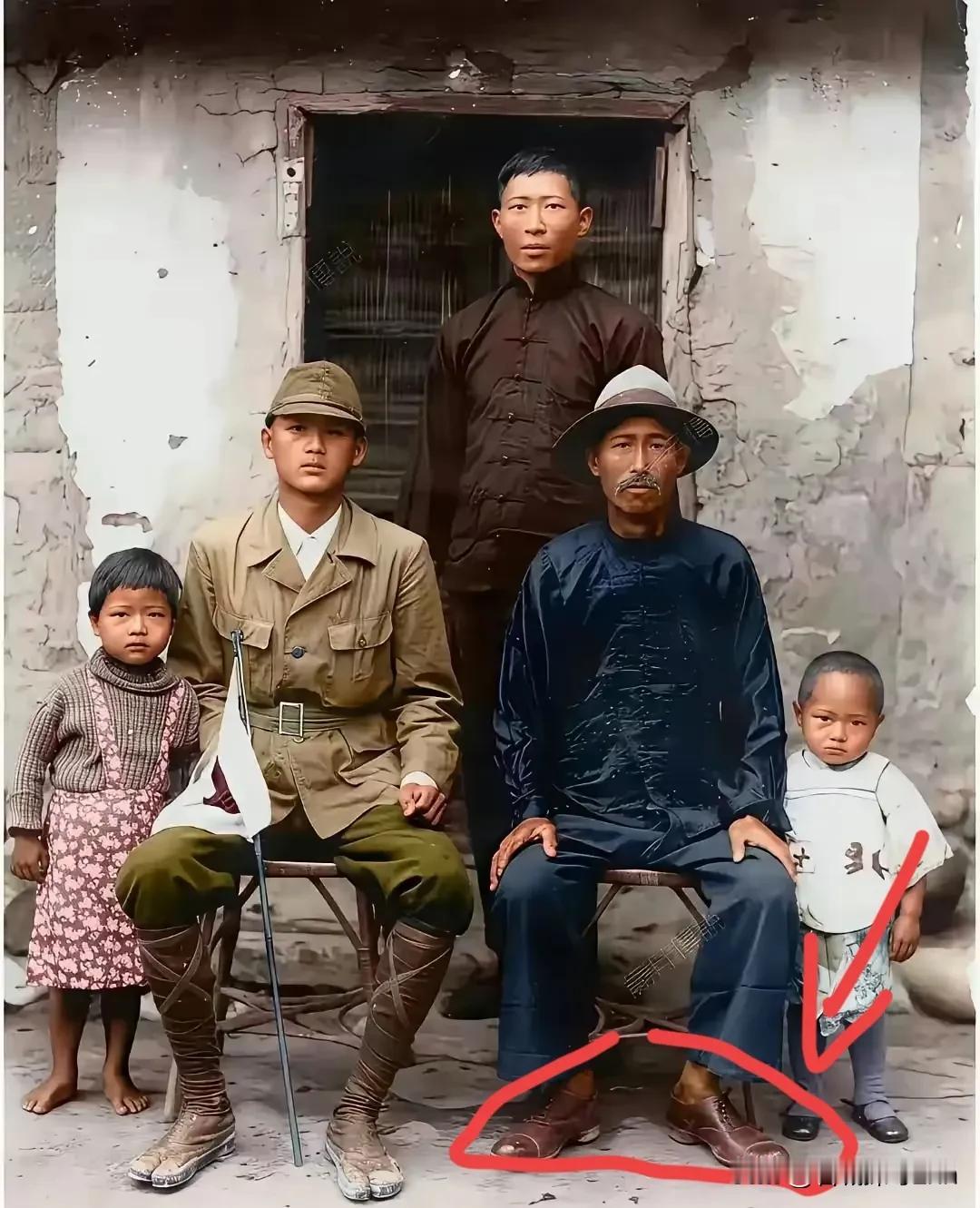

1943年,台湾高雄,这名青年人当上了日本兵,临行前跟家人拍下了这张合影。 他脚上的那双皮鞋,你看出有什么异样了吗? 那个时候,能够当上日本兵,他们觉得非常自豪。招收1千名士兵,通常要有七八万人去报名,录取的难度远高于公务员。 仔细看照片上他脚上的皮鞋,鞋帮明显比脚踝宽出一圈,鞋尖空荡荡的能塞进一根手指——不是他不爱惜,是这双鞋根本不是为他准备的。 当时日本在太平洋战场节节败退,兵力缺口越来越大,连给台湾新兵的装备都要从旧仓库里翻找拼凑,能有双皮鞋已经算“特殊优待”,尺码合不合脚没人在意。 他却把鞋擦得锃亮,连鞋缝里的胶痕都用布蹭了又蹭,因为前一天保正拍着他的肩膀说“穿上这双鞋,你就是大日本帝国的军人,得有军人的样子”。 这个青年人叫陈清海,是高雄旗津区一个渔民的儿子。 父亲三年前出海时遇到台风,连船带人都没回来,家里只剩母亲和两个年幼的妹妹。靠母亲织渔网换的钱,连糙米都不够吃,妹妹们总喊着“肚子饿”,母亲只能偷偷抹眼泪。 那天保正拿着征召公告上门,说“当日本兵每个月能领25块日圆,还能给家里发30块安家费”,他算了算,这笔钱够母亲和妹妹们吃半年饱饭,没多犹豫就点了头。 报名那天高雄码头排了几公里的队,有人带着母亲做的饭团,有人揣着未婚妻绣的手帕,大多和陈清海一样,不是真的觉得“当兵光荣”,是被生活逼得没了退路——当时台湾普通渔民一个月才挣6块日圆,连给妹妹买块红糖都要琢磨半天。 他会觉得“自豪”,不全是因为钱。 从他上小学起,学校里教的就是日语,课本上印的是日本天皇的画像,老师天天说“台湾人是大日本帝国的子民,要为天皇尽忠”。他念到小学毕业就跟着邻居去捕鱼,可那些话早就刻进了心里。 报名前一周,保正还组织他们去镇上的戏院看电影,放的是日本兵“解放”东南亚的画面,旁白喊着“为了大东亚共荣,我们要奋战到底”。他看着银幕上士兵们举着旗帜欢呼,真以为自己去当兵是“保护家乡”,却不知道自己要去的是菲律宾的丛林,去打一场和台湾毫无关系的侵略战争。 临行前拍合影那天,他特意穿上了母亲连夜缝补的白衬衫,把军装的扣子扣到最上面,连领口的褶皱都用手捋平。母亲想把腌萝卜干塞进他的背包,他却推了回去,说“军人要吃军粮,带这个不体面”。 他对着镜头笑得很用力,没看见母亲在他身后偷偷把眼泪抹在围裙上,也没听见小女儿拉着他的衣角小声问“哥还会回来陪我捡贝壳吗”。他只记得保正说“等你立了功,就能戴着勋章回高雄,到时候全村人都来接你”,却不知道那是他和家人最后一次合影。 后来他的家书越来越少,字迹也越来越潦草。第一封信说“这里的太阳很大,鞋子总被汗水泡软”,第二封信说“和我一起报名的阿伟生病了,我帮他擦身子”,第三封信只写了“想家,想吃母亲做的鱼丸”,之后就再也没了消息。 1945年初,母亲收到了日本军方寄来的“战殁通知书”,上面写着“陈清海于新几内亚战役中壮烈牺牲”,连尸骨都没找回来。 那张合影被母亲压在枕头下,每次想儿子了就拿出来摸一摸,照片里陈清海脚上的皮鞋,渐渐成了母亲心里永远的痛。 当时像陈清海这样的台湾青年,有20.7万之多。日本当局嘴上说“待遇好”,其实是把他们当成廉价的兵源,派往太平洋战场最危险的前线——据史料记载,台湾兵的死亡率比日本本土士兵高出30%,很多人连名字都没留下就成了战争的炮灰。那些所谓的“踊跃报名”,背后藏着多少无奈? 有的是为了给家人挣口饭吃,有的是被皇民化宣传洗了脑,有的甚至是被强制征召——如果拒绝报名,家里就会被取消粮食配给,甚至被抓去做苦工。 他们以为的“自豪”,不过是殖民统治下被扭曲的幻觉,等真正踏上战场,看见战友倒下、看见平民流离失所,才明白自己不过是日本侵略战争的工具,可一切都晚了。 这段历史不是要让我们去指责那些台湾青年,而是要让我们看清殖民统治的残酷——它不仅掠夺土地和资源,更会摧毁人的民族认同,让受害者误以为自己在追求“荣耀”,实则在走向毁灭。如今再看这张老照片,那个擦得锃亮的皮鞋、那个僵硬的笑容,背后都是一个个破碎的家庭,一段段被撕裂的记忆。 铭记这段历史,不是为了延续仇恨,而是为了警惕殖民思想的残留,珍惜现在的民族独立与自主,不让这样的悲剧再一次上演。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。