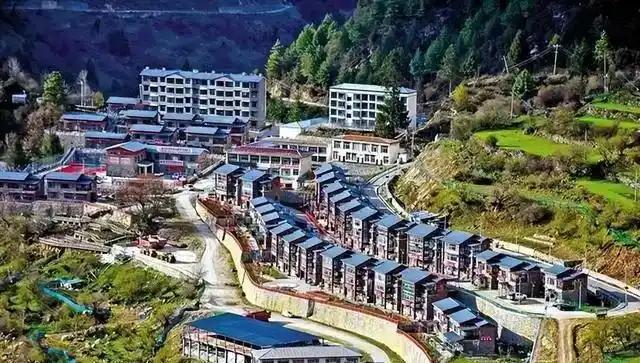

藏南现在最棘手的问题。 不是印度在边境修了几条路、移了多少民,而是它硬生生把一场领土争端,搞成了一场“人口置换”的烂账。藏南问题的源头,得追溯到1914年英国殖民者搞出来的“麦克马洪线”。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来更多优质的内容,感谢您的支持! 藏南现在最棘手的问题,不是印度在边境修了几条路、移了多少民,而是它硬生生把一场领土争端,搞成了一场 “人口置换” 的烂账。那些被刻意改变的人口结构,像一把钝刀,慢慢切割着这片土地的历史根基。 藏南问题的源头,得追溯到 1914 年英国殖民者搞出来的 “麦克马洪线”。当时英属印度代表麦克马洪,在西姆拉会议上玩了套两面派把戏,私下和西藏地方代表划了这条线,把九万平方公里的中国领土划入英属范围。更阴险的是,他们逼北洋政府接受 “中英藏三方会谈” 的框架,哪怕中国代表最终没在条约上签字,这纸非法界线还是成了后来的祸根。 印度独立后,非但没清算殖民遗产,反而把这道非法界线当成了扩张的借口。上世纪六十年代起,印度开始推行 “前线定居计划”,从北方邦、比哈尔邦拉来农民和退役军人,用补贴、土地分配当诱饵,鼓励他们扎根藏南。那时谁也没料到,这一搞就是几十年,人口从三十万飙到了一百四十万,外来移民占比快过半了。 修路、建哨所只是表面动作,印度真正的算盘藏在人口里。藏南南边是湿热的热带雨林,能种水稻、香蕉,人口承载能力本就比周边高原强,这给了移民定居的底气。印裔移民在平原搞农垦,慢慢占了基层治理的位置;而原本居住在这里的门巴、珞巴族,只能退守北部山区,靠牧业和山货维生。 更要命的是文化上的侵蚀。有 NGO 采访发现,一些门巴族小孩已经说不利索本地藏语,话里掺着印地语和英语的腔调。那些风马旗还在飘,但旁边多了印度风格的祭祀痕迹;藏传佛教的寺庙没倒,可印地语的招牌已经铺满了村落。这种潜移默化的改变,比军事存在更难逆转。 清华大学学者早就点破,新移民和本地居民的经济、教育差距正在拉大,社会分层在悄悄加剧。印裔移民靠着政策支持搞农业开发,本地人却守着传统生计,看似相安无事,实则裂痕越来越深。印度要的就是这种效果:人多了,所谓的 “实际控制权” 就有了 “民意基础”。 最讽刺的是,这片土地的每寸肌理都刻着中国印记。哪怕印度改了再多地名,那些古老佛塔的形制、本地民族的服饰,还有老一辈口中 “拉萨方向的光” 的记忆,都藏不住与中国藏地的血脉联系。可现实是,当外来人口超过百万,历史认同正在被稀释。 有人说收复藏南只要强硬就行,可 140 万人口的现实摆在哪。驱逐百万人口?国际舆论的风浪和人道主义争议扛得起吗?联合国早有报告,大规模人口转移只会埋下民族仇恨的种子。让他们留下?怎么解决文化认同的鸿沟?总不能指望考核几句中国话,就改变几代人的心理归属。 印度的算盘打得精:人口越多,争议越复杂,国际社会介入的可能性就越大。他们故意把简单的领土问题,拖成剪不断理还乱的 “人口问题”,想用民生羁绊捆住我们的手脚。这比修十条边境公路更阴狠,毕竟路能拆,人的心结难解。 但藏南的根还在。门巴、珞巴族老人还记得父辈说的 “往北边去,才是家”,那些藏语里的地名、寺庙里的经文,都在默默对抗着 “渐进式同化”。印度能改人口统计数字,却改不了这片土地的历史归属;能迁来百万移民,却抹不掉它与中国的文化脐带。 现在全世界都该看清,藏南的核心从不是 “界线在哪”,而是 “谁是这片土地的根”。印度搞的 “人口置换”,本质上是用殖民逻辑延续霸权野心。可历史终会证明,靠偷来的界线、买来的移民撑起来的控制权,迟早会被时间戳破。毕竟土地有根,人心有情,不是靠账本就能算明白的。