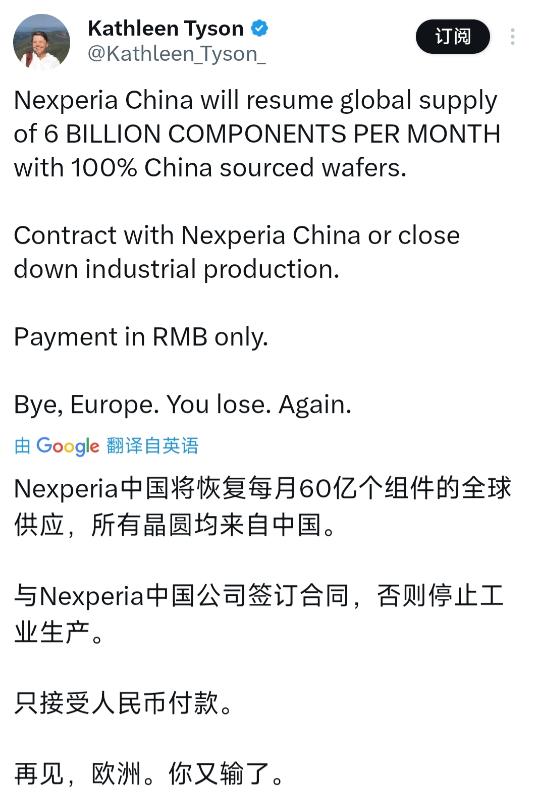

国际金融专家Kathleen Tyson今天(北京时间11月2日)发文写道:“安世中国将恢复每月60亿个组件的全球供应,所有芯片均来自中国。与安世中国公司签订合同,否则停止工业生产。只接受人民币付款。再见,欧洲。你又输了。” 这话听着够冲,可绝非随口乱说,里头藏着中美欧三方的科技博弈,得一点点拆开了说才清楚。 先得讲讲安世半导体这公司的来头。它最早是飞利浦的半导体部门,2016 年从恩智浦拆分出来单干,那会儿日子过得相当憋屈:财务一堆烂账,市场份额还一个劲往下掉,眼看就要撑不下去。 直到 2019 年,中国的闻泰科技出手救了它,前前后后砸了 330 多亿人民币,把这家公司 100% 的股权都买了下来,这可是中国半导体行业史上最大的一笔海外收购。 中资没像有些资本那样只想着吸血,反而真金白银地扶持:把安世的产品接入中国供应链,给稳定的订单,还帮着梳理库存、理顺财务。 就这么折腾了几年,安世不光扭亏为盈,2024 年营收都冲到了 147 亿元,毛利率飙到 37.47%,还挤进了新能源汽车、电网这些高增长领域,中国市场的收入占比快到一半了。 本来眼看着能顺顺当当发展,没想到 2025 年 10 月荷兰政府突然横插一杠子,援引 1952 年的《商品供应法》冻结了安世的资产,直接接管了总部,还把中资在管理层的决策权给剥了精光。 这操作在全球企业并购史上都少见,表面说怕中资影响 “国家安全”,实则就是美欧科技封锁的一环 —— 想切断中国对欧盟中低端芯片市场的掌控,跟美国卡 ASML 出口设备的路子一模一样。 更气人的是,荷兰连一分钱补偿都没提,可他们心里门儿清:安世的工程团队、核心设计能力,还有绝大部分产线全在中国,这根本就是硬生生抢控制权。 荷兰这边刚把总部攥在手里,安世中国那边就拿出了真正的王牌,也就是 Kathleen Tyson 说的 “恢复供应 + 人民币付款”。 安世中国直接宣布,每月 60 亿个组件的供应重启,而且所有芯片全来自中国本土 —— 东莞的封测基地早就扩建完了,上海的晶圆厂 2025 年上半年也满产了,无锡的 12 英寸车规晶圆厂明年初也能投产,现在光中国产线就能稳定输出全球 20% 以上的功率半导体月产能。 更要命的是结算方式:以后不管跟谁做生意,都只收人民币,没得商量。 敢这么硬气,真正的门道在于欧洲根本离不了安世的货。安世做的那些二极管、晶体管,单个卖起来不到一美元,看着不起眼,却是汽车电控系统里缺不了的东西。 全球 40% 的汽车分立器件市场都被它占着,欧洲的大众、宝马这些车企,还有博世、采埃孚这些供应商,早就把安世的货当成了必需品。想换别家的?根本没那么容易。 汽车行业的 AEC-Q 认证标准严得要命,换个料号重新测试验证就得三五个月,短期内根本补不上缺口。 更关键的是,安世中国手里攥着全球 80% 的封测产能,欧洲工厂就算有晶圆,没封测也出不了成品,供应链的命门早被我们掐住了。 这一下欧洲车企彻底慌了神。库存顶多撑几周,一旦断供,车身控制、电源管理这些模块全没法装,生产线就得立马停摆。 之前还喊着要搞本土供应链回流,可分立器件利润薄,建一条产线回报周期得五年往上,现在根本来不及。 对车企来说,停产一天的损失都是天文数字,比起这点汇率成本,保住生产线才是头等大事,只能乖乖接受人民币结算。 Kathleen Tyson 说 “欧洲又输了”,真是一点没说错。这可不单单是被迫认了人民币结算,更丢了市场话语权。 之前欧洲总把 “契约精神” 挂在嘴边,转头就用政治手段砸商业规则,现在终于轮到自己买单了。 而且这事儿的影响远不止于此:全球半导体供应链正从 “全球化” 往 “区域化” 转,中国靠着产能优势,正把人民币结算嵌进产业链的每一环 —— 从稀土到芯片,越来越多的关键产品开始用人民币付钱,这才是真刀真枪的实力翻盘。 可能有人会问,欧洲就不能硬扛着不签?还真不行。2024 年全球半导体销售额都突破 6305 亿美元了,中国占了一大块,安世中国的产能又占全球五分之一。 就算欧洲想找替代,短期内根本没人能接下每月 60 亿个组件的订单。 英飞凌、意法半导体这些厂商的产能都偏高端,低端分立器件的市场早被安世垄断了,小信号 MOSFET、ESD 保护器件这些细分领域,安世的出货量连续好几年都是全球第一。 这跟之前美国大豆的事儿其实是一个道理:美国大豆再丰收,中国不买也白搭;欧洲再喊 “技术自主”,没芯片供应照样停产。 安世中国能这么有底气,靠的不是嘴皮子,是实实在在的产能主权 —— 生产线在中国,封测基地在中国,连芯片原料都能实现国产,这才是谈判桌上最硬的筹码。