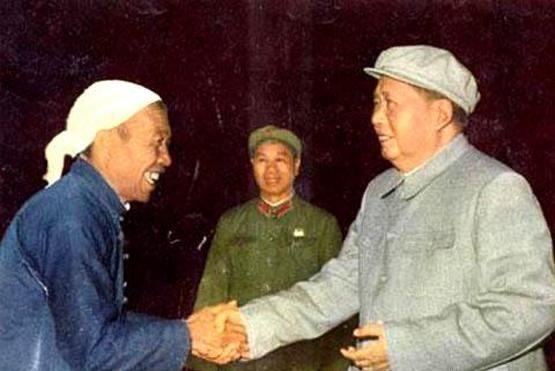

毛主席为什么会对陈永贵和大寨如此重视?其实并不是因为大寨的农业生产搞得好,而是另外两个重要的原因。 1963年夏末,太行山大雨连绵,洪水冲毁大寨上千亩梯田,房屋桥梁全毁,粮食泡烂,村里陷入困境。陈永贵召集社员,提出“三不要三不少”口号:不要上级救济粮款物,但统购任务、口粮标准、生产投资不变。这决定上报到县里,又传到山西省委书记陶鲁笳耳中。陶鲁笳亲自去村里了解,回来后向毛泽东汇报了大寨灾后恢复情况。毛泽东听后特别问陈永贵识字多少,得知他扫盲出身却能讲出实践道理,便赞叹穷山沟能出好经验。 这个汇报让毛泽东看到大寨的自力更生精神,正合国家经济恢复需要。那时资金紧缺,工业国防优先,农业处处靠拨款会加重负担。大寨不伸手要援助,却把坡地改成高产田,灾年亩产稳在700斤,次年升到930斤,比平原区还高。改造中,15里石坝和300亩梯田全靠集体劳力,没花国家一分钱。毛泽东批示推广大寨做法,认为这种不等不靠的劲头,能带动全国农村少花钱多出力,政策执行更到位。农业学大寨的号召就这样从基层经验上升到全国运动。 另一个因素是陈永贵和大寨干部与群众的紧密联系,这让毛泽东联想到革命根据地的群众路线。陈永贵上任后,干部每月下地20天以上,吃饭睡觉都跟社员一起,不摆架子。洪灾中,他带头劳动,帮老弱分担重活,社员看在眼里,也咬牙坚持。汇报时,陶鲁笳提到陈永贵用通俗话解释政策,读报时蹲田埂讲国际形势,用村里事类比,让社员服帖。毛泽东重视这点,强调基层干部要接地气,才能把党的意图落到田间。 这些作风在汇报中被详细记录,毛泽东多次在会议上点名表扬。1964年中央文件号召农业向大寨学习,陈永贵进京汇报灾后措施,毛泽东接见时问具体分工,认可这种干部不脱离群众的模式。国家那时正调整经济,大寨的做法减轻财政压力,还激发农村积极性。自力更生减轻负担,联系群众保障执行,两点结合,让大寨从一个村变成战略样本。毛泽东的眼光,落在基层这些实处,觉得只有这样,国家农业才能稳扎稳打。 大寨经验上报后,全国响应热烈,农村基本建设加速。陈永贵的事迹被当作典型,强调农业靠精神力量腾出资金投向重点。陶鲁笳后续汇报中,又提大寨缴粮24万斤,没要救济,这数据让毛泽东用作例证。联系群众不止劳动,还包括日常帮社员算账识字,政策传达到位。两个因素互补,自力更生提供动力,密切联系确保落地,铸就大寨在毛泽东心中的分量。 1973年,陈永贵当选中共中央政治局委员,1975年任国务院副总理,分管农业。他下乡查看水利坡地改造,督促全国落实学大寨经验,粮食产量年年增长。农村基本建设遍地开花,数万亩坡地变良田,水利设施覆盖山乡。那几年,他带着文件进村,帮地方算投入产出,推动集体经济稳健发展。 1980年,陈永贵辞去副总理职务,1981年离休,回到大寨过普通生活。他继续关心村事,帮规划新路果园,教年轻人种地技术。村里调整产业,转向果树养殖,收入逐步见涨。昔阳县响应号召,全县改造坡地,覆盖率大幅提升,大寨成为周边示范点。 1986年3月,陈永贵在北京病逝,终年72岁。葬礼简朴,党和国家领导人送花圈,村民自发送行。队伍沿村路前行,延续着他的足迹。大寨村没停步,1990年代建旅游景点,梯田吸引外地人,集体经济添新路子。进入2000年,有机旱田推广,虎头山植树成林,村民用电商卖农产品,年收入过万。