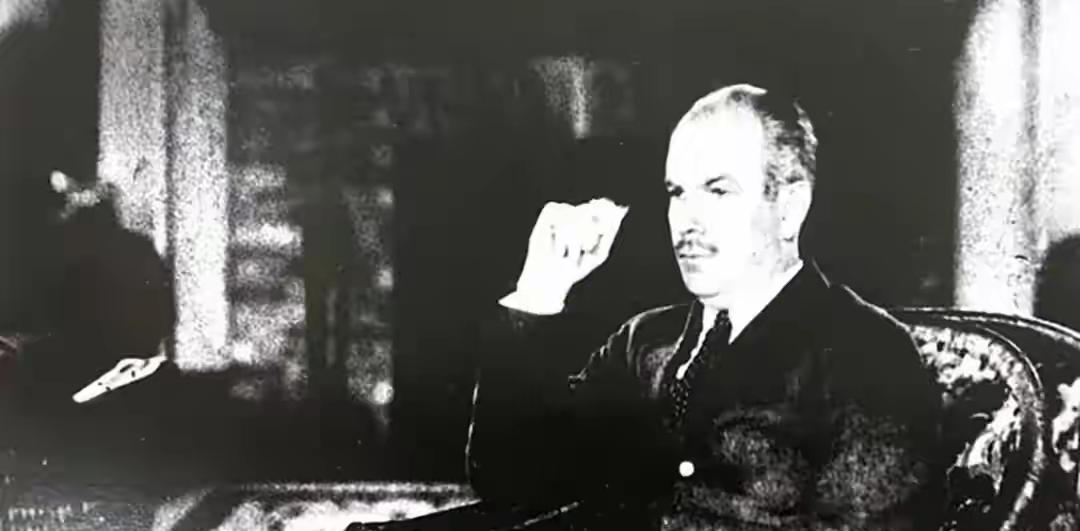

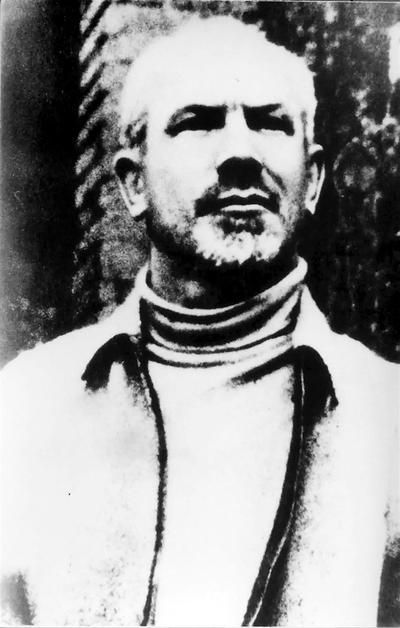

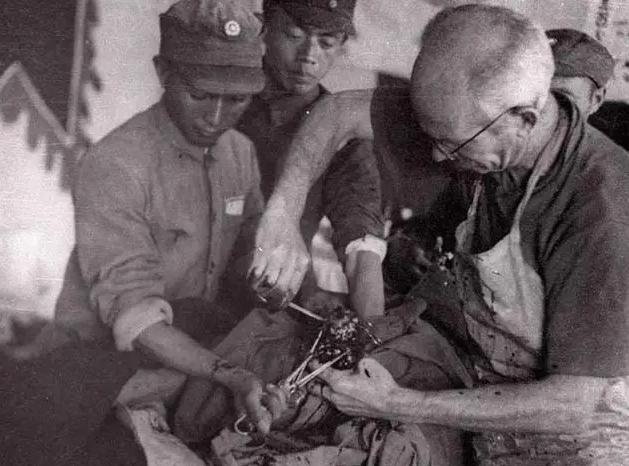

1939年,白求恩临终前,用虚弱的声音对聂元帅说:“请给我的前妻拨一笔钱,拜托了!”他还说:“我这辈子最放心不下的就是她了……” 1939年冬天,晋察冀边区的小庙里,一盏油灯摇摇欲坠。 白求恩靠在木床上,脸色灰白,左手的指头肿得像紫茄子。 助手正急得团团转,他却执意要坐起来,颤巍巍地拿起笔,在一张黄纸上写下一句话:“请政府给我的前妻拨一笔生活费。” 笔迹歪歪斜斜,墨迹被汗水晕开,那是他生命中最后一封信。 几个月后,一笔钱从战火连天的中国北方出发,辗转经过苏联、英国,再到大洋彼岸的加拿大。 那张薄薄的汇款单,被一个叫弗朗西斯的女人捧在手里。 她在邮局门口看着上面的名字,整个人突然蹲下来,哭得像个孩子。 她知道,这笔钱是他临死前托人转交的,是那个人最后的歉意。 很多人不知道,白求恩不是天生的国际英雄。 在成为“白大夫”之前,他也是个有脾气、有欲望、有矛盾的普通男人。 1920年代的英国爱丁堡,他还只是个穷医生,靠替人看小病维持学费。 那时的弗朗西斯,是个富家小姐,两人第一次见面,是在公园长椅旁。 他埋头看书,她蹲在地上喂流浪猫。 阳光打在她的发梢上,她抬头一笑,他心都乱了。 恋爱没多久,姑娘的父亲跳出来反对:“门不当户不对!” 可弗朗西斯偏偏倔,她提着箱子,登上去美国的船。那年,她22岁,他33岁。 在底特律,他们开了一间小诊所,白求恩在门口立了块牌子:穷人免费看病。 从早到晚,他都在忙手术、缝伤口,回家还得记病例。 厨房的煤气灯下,弗朗西斯一边煮汤,一边给他洗血迹斑斑的围裙。 那几年,她的生活不富裕,却笑得很亮。 命运转弯发生在1924年冬天,白求恩被确诊为肺结核。 那时的肺结核几乎等于死刑。病情严重时,他整夜咳血,情绪暴躁得像换了个人。 “你走吧,不要耽误自己。”这是他冷冷地对弗朗西斯说的第一句狠话。 其实他怕她守着自己看死,不忍心拖她下水。 弗朗西斯走了,但没走远,她把诊所撑下去,默默为病人忙碌。 他在病床上挣扎着研究治疗法,用自己的身体试验人工气胸疗法,几次差点没挺过去,却硬是让病情好转。 病好了之后,他重新拾起事业,也重新找回了那个女人。 1929年,他们复婚。 那天,白求恩握着她的手,几乎是发誓地说:“这次不会再分开。” 可婚姻毕竟不是誓言能维系的。 他白天在医院做手术,晚上去实验室写报告,周末被叫去开医学讲座。 弗朗西斯一个人坐在餐桌边,菜都凉了,人还没回来。 她曾试过温柔劝他:“休息一天吧。”他头也不抬:“还有病人等着。” 最后,她轻声说了一句:“我们还是算了吧。” 他没有挽留,只是看着她离开的背影,整夜没合眼。 离婚后,他像被某种力量推着往前走。 西班牙打仗了,他去救人;中国抗日了,他又提着药箱来了。 “别把我当外国人,我就是一挺机器枪,往最危险的地方放。”他总是这么说。 在晋察冀,他每天做十几台手术,吃的是黑面馍,住的是破庙。 别人休息,他还在给伤员换药,有时几天不洗脸,身上都是血味。 有人劝他回国治病,他摆摆手:“现在走,良心过不去。” 直到有一次,他的手被感染,化脓、发黑。 有人替他包扎,他只皱了一下眉,说:“继续,伤员还等着。” 后来高烧、败血症、意识混乱,他知道自己活不成了。 那天,他让助手拿笔,说:“我得写封信。” 信上没一句英雄宣言,只有一件事,请政府寄点钱给前妻,“她没错,我欠她的。” 11月12日凌晨,白求恩咽下了最后一口气。 聂荣臻接过那封信,眼眶通红。 后几经辗转,这笔钱终于送到了那个他曾两度辜负的女人手中。 那一刻,弗朗西斯才真正明白,那个整天忙着救别人的男人,心底也藏着柔软。 历史记住他,是因为无私奉献;但他自己记住的,却是亏欠。 他用生命去救别人,却在死前,惦记着一个女人的生活。 那不是浪漫,而是一种更深的责任,一种人到尽头仍不愿欠下的温情。 或许这才是最打动人的地方:伟大不是天生的,而是一个普通人,在面对爱、悔恨与死亡时,依然选择善良、选择担当