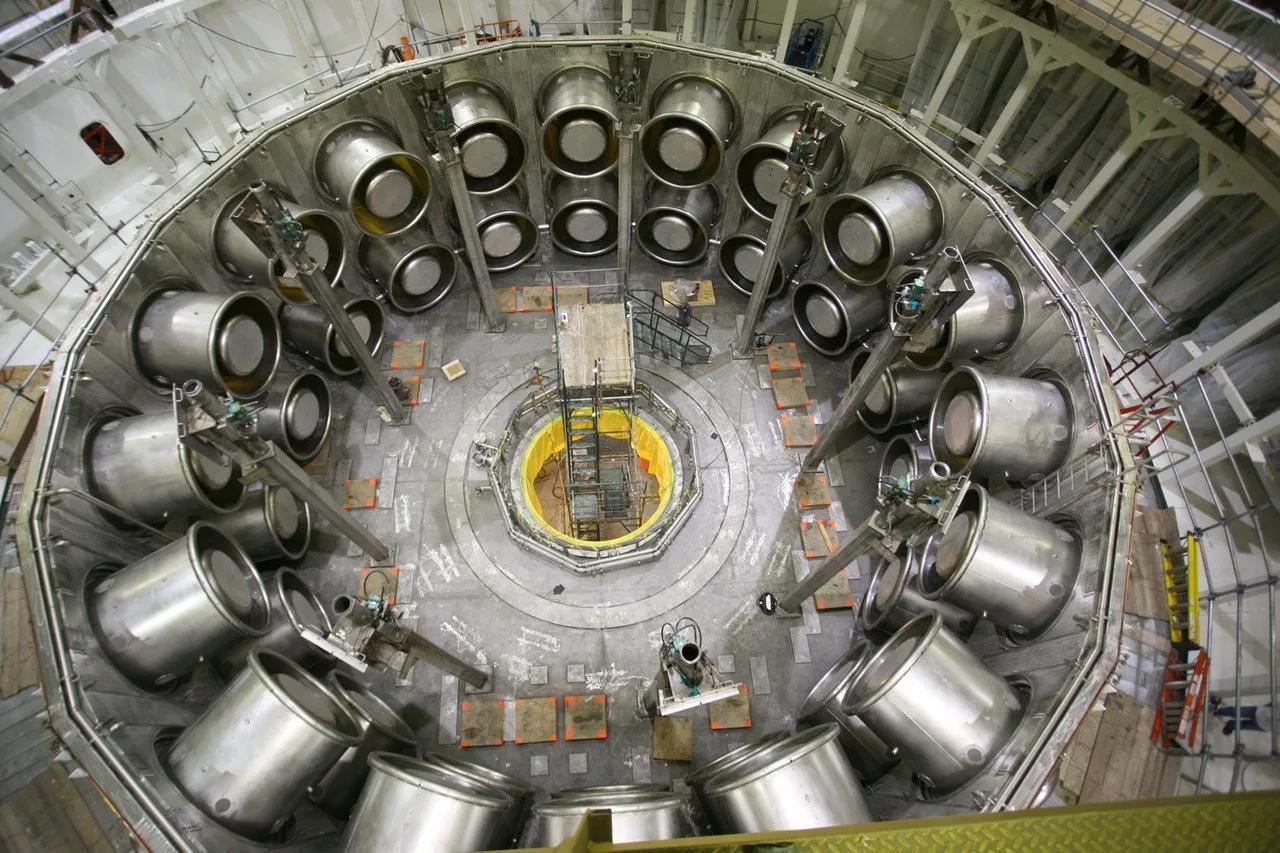

恕我无知!我曾经以为“人造太阳”是造出来挂在天上照明用的,直到看了央视的介绍,我才知道“人造太阳”是用来发电的,是顶级的核电站。 前阵子刷社交媒体,总能刷到关于“人造太阳”的讨论,不少网友留言说“这东西要是造出来挂天上,晚上出门都不用开手机电筒了” 直到后来刷到中科院核聚变研究所的官方科普,才彻底明白这个误解有多深。 “人造太阳”根本不是挂在天上的照明工具,而是建在地面上、依靠可控核聚变技术发电的顶级核电站,学名叫“可控核聚变装置”,核心功能是产生清洁能源,和照明没有半毛钱关系。 科普里先提到了国际热核聚变实验堆(ITER),这是全球规模最大的聚变合作项目,中国2006年就正式加入。 2024年上半年,ITER完成了第一组超导线圈的安装,配图里能看到工程人员在调试这个巨大的银色线圈。 资料显示,这组线圈是构建“磁场笼子”的关键部件,其中60%的超导电缆由中国生产,每根长度达400米,通电时能实现零电阻,可承受超大电流,为约束高温等离子体提供保障。 之所以需要这种“磁场笼子”,科普里解释得很清楚:“人造太阳”模仿太阳的核聚变原理,太阳核心通过挤压氢原子生成氦原子释放能量。 而“人造太阳”用氢的同位素氘和氚做燃料,需要将温度升到1.5亿度才能让燃料聚变。 这个温度比太阳核心还高10倍,任何金属一碰就会化成气体,根本没法用实体容器装,只能靠强磁场把高温等离子体托在真空里,不接触容器壁。 除了国际合作,国内的技术进展也很明确。 2023年,“中国环流三号”可控核聚变装置取得突破,成功将1.2亿摄氏度的等离子体稳定维持了403秒,这个数据直接打破了世界纪录。 科普里说,能稳定约束高温等离子体这么长时间,意味着人类在掌控聚变能量的道路上迈出了关键一步,离实现持续发电更近了。 更早之前的2020年,中国在成都建成了HL-2M托卡马克装置,并实现首次放电。 到2022年,该装置又实现新突破,等离子体电流成功突破100万安培(即1兆安),同时达到了10的19次方每立方米的等离子体密度。 这些参数达标,被业内认为是为后续聚变发电搭建了“稳定骨架”,相当于为装置的长期运行打下了基础。 关于“人造太阳”的燃料,科普里的信息也很具体。 它使用氢的同位素氘和氚作为燃料,其中氘广泛存在于海水中,每升海水中约含0.03克氘。 按当前人类能源消耗速度计算,全球海水中的氘足够供能100亿年,这个时间甚至超过了太阳剩余的寿命。 而氚虽然在自然界中含量较少,但可通过锂矿与中子反应生成,中国青海盐湖的锂储量占全球三分之一,为氚的生产提供了充足原料,不用担心燃料短缺问题。 科普里还特意纠正了另一个常见误解——有人认为“人造太阳”能直接供暖。 比如2022年冬季,受三重拉尼娜现象影响,北方多地出现极端寒冷天气,当时有声音说“要是人造太阳能用,暖气费就能降了”。 但实际情况是,“人造太阳”的核心是发电,需要先将聚变产生的能量转化为电能,再通过电网输送到各地,驱动供暖设备运行,并非直接像太阳那样释放热量供暖。 2022年时,HL-2M刚实现电流突破,仍处于试验阶段,远未达到可供能供暖的水平,这种期待当时还不现实。 值得关注的是,中国合肥的BEST项目被提及,该项目被认为有望成为全球首个实现聚变发电的装置,计划在2027年用聚变能量点亮第一只灯泡。 这一计划并非空谈,而是基于此前HL-2M、“中国环流三号”等装置的技术积累,是逐步推进的目标。 回头再看当初社交媒体上的讨论,不难理解为什么会有“天上大灯”的误解——“人造太阳”这个名字太容易让人联想实际的太阳功能。 但随着对可控核聚变技术的了解加深,就能明白它的真正价值:不是照亮天空,而是为人类提供取之不尽、用之不竭的清洁能源,彻底改变现有能源格局,这比“天上大灯”的意义要重大得多。 那么到最后,你们怎么看呢? 如果各位看官老爷们已经选择阅读了此文,麻烦您点一下关注,既方便您进行讨论和分享,又能给带来不一样的参与感,感谢各位看官老爷们的支持!