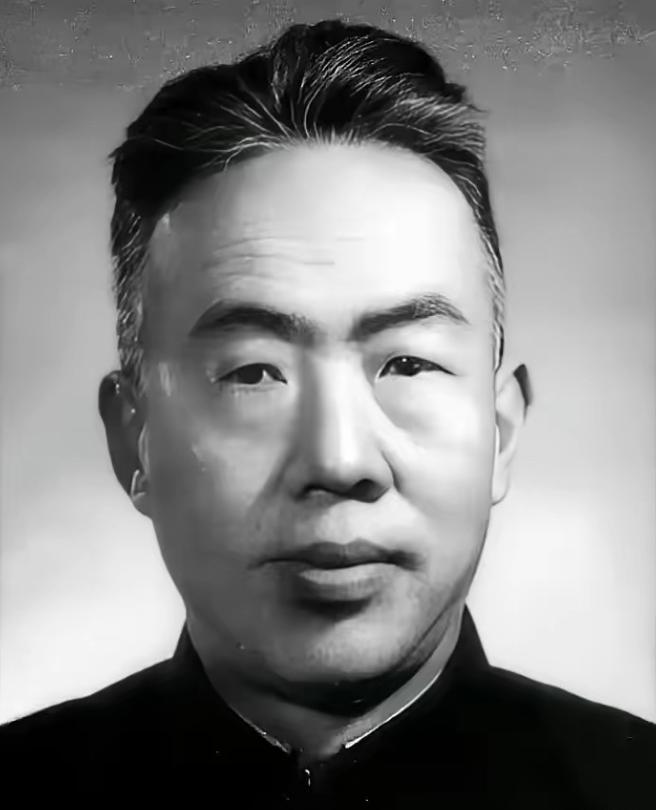

1968年,“两弹一星”勋章获得者赵九章,在宿舍中吞下几十粒安眠药,静静的躺在床上离去了,在中国卫星的功臣名单中,他排在第一位,比钱学森排名更高! 这个名字,可能很多人都觉得陌生。比起家喻户晓的钱学森,赵九章更像一位被历史尘埃轻轻覆盖的奠基者。 可这份“功臣第一”的排名,恰恰印证了他在中国航天事业里不可替代的分量,是他,最早牵头扛起了中国卫星研发的大旗,为后来的“东方红一号”铺下了最关键的第一块砖。 谁能想到,这位顶尖科学家的科研之路,是从一穷二白里“抠”出来的。 当年,他带着一群平均年龄不到三十岁的年轻人,在北京郊区一间破旧的实验室里,从零开始冲击卫星技术。 没有现成的图纸,就抱着外文资料逐字啃;没有精密设备,就用算盘一遍又一遍核对复杂数据;实验零件不够,就拆了自行车辐条改造。 那些无数个不眠之夜,他们一点点打磨出的卫星模型,不是冰冷的零件拼凑,而是整个民族急于挺直腰杆的梦想寄托。 可命运却给这位执着的科学家开了最残酷的玩笑。 1968年前后,风暴席卷而来,赵九章被无端扣上“里通外国”的帽子,不仅被剥夺了所有工作权限,实验室的大门也对他紧紧关闭,曾经朝夕相处的同事们,也迫于压力不敢再与他交谈。 他心里最放不下的,从来不是自己的遭遇,而是那个还没上天的卫星。 有一次,他偷偷溜回实验室,想再看看倾注了全部心血的模型,却亲眼目睹它被砸得粉碎,碎片溅了他一身,这位平日里坚毅的硬汉,当场红了眼眶,他怕的不是个人的荣辱,而是国家的航天梦,会跟着这模型一起破碎。 即便身陷绝境,赵九章也没停下过科研的脚步,他枕头下藏着一个小小的本子,上面密密麻麻写满了公式和草图,那是他在绝境中开辟的“秘密战场”。 常年握笔的手指磨出了厚厚的茧,就连睡梦中,他嘴里念叨的都是“轨道参数”“火箭推力”。 对他来说,这些公式不是冰冷的符号,而是对抗不公、坚守信念的武器,更是对“亲眼看到中国卫星上天”这个心愿的无声坚守。 直到生命的最后一夜,他还把这本子工整地压在枕下,仿佛要和毕生的心血共眠。 更让人动容的是,赵九章的离去,并非全然的绝望,而是一场用生命完成的“知识接力”。 在决定结束生命的前一天,他悄悄把一个牛皮纸信封托付给了一位值得信赖的同事。 信封里装着他最后阶段未完成的轨道计算草图,附带的纸条上只有简单一句话,大意是这些资料还有用,务必交给组织,别让卫星项目停下来。 他就像在时代的冰河里,投出了一个承载着希望的“漂流瓶”,把自己的思想和计算,留给了未来。 两年后,“东方红一号”成功发射,《东方红》的乐曲响彻太空,震惊世界。 很少有人知道,那精准运行的轨道背后,就流淌着赵九章留在信封里的数据血脉。 他在日记最后一页写下的“卫星上天之日,便是我含笑之时”,终究没有落空,他没能亲眼见证这一幕,却用生命为这场胜利铺就了道路。 现在,从“神舟”载人飞天到“嫦娥”探月取壤,再到“天问”着陆火星,中国航天的每一步跨越,都是对赵九章那一代人最好的告慰。 他们或许没能站在聚光灯下,却在黑暗中不惜以身饲火,守护着照亮未来的火种。 这位排在功臣名单第一的科学家,用模型碎片里的坚守、公式本子里的执着、牛皮信封里的托付,告诉我们:真正的伟大,从来都藏在默默奉献的坚守里。 大家对此怎么看?欢迎评论区留下您的观点!