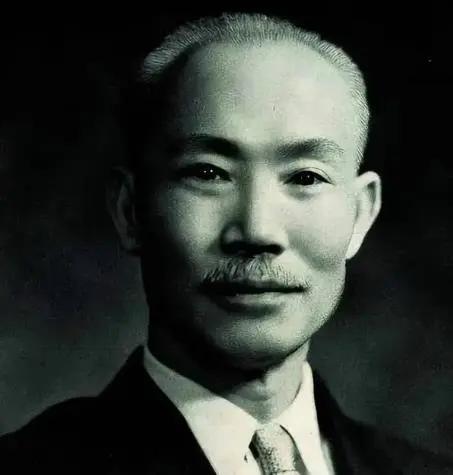

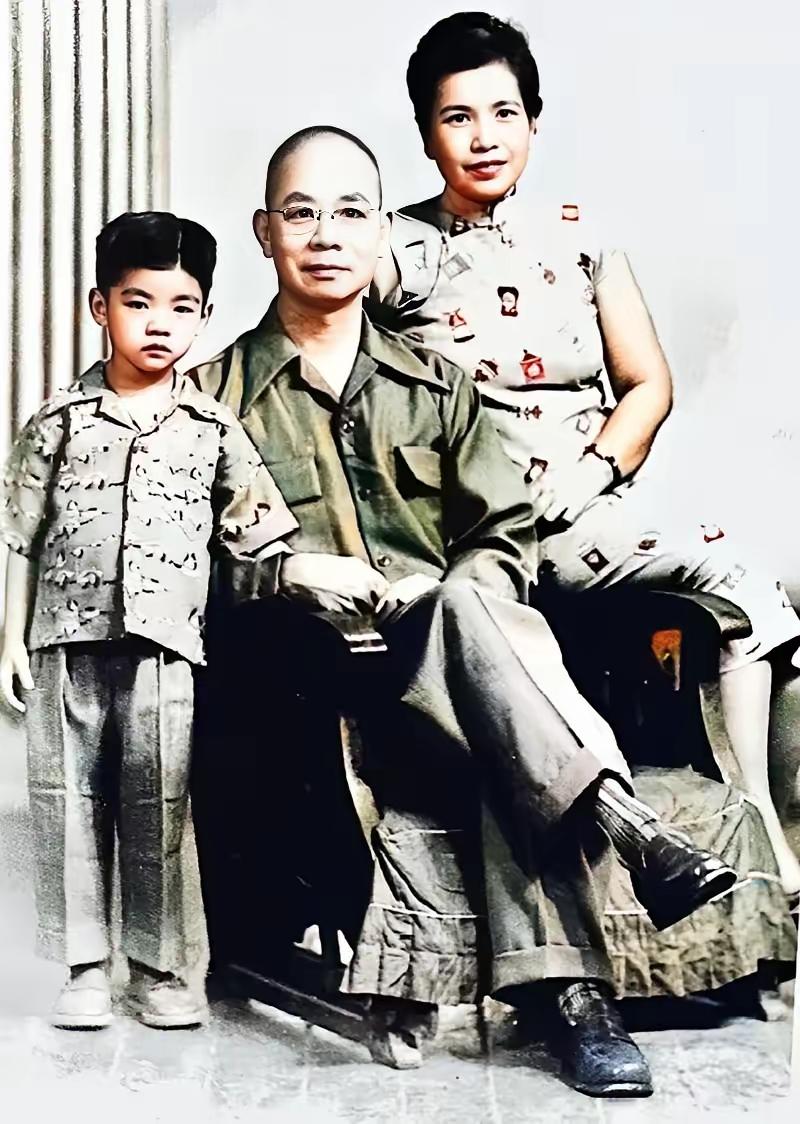

1965年,癌症晚期的陈诚,用虚弱的声音反复交代:“别忘了照顾吴健成”而这个孩子,就是吴石将军的儿子…… 1965年夏天,台北的一间病房里,陈诚已经说不出整句话。 肝癌折磨得他面色灰白,呼吸微弱。 那天,他死死抓着副官的手,反复叮嘱一件事,不是政务,也不是家事,而是让他记得照看吴家的孩子。 在场的人都愣了。那是一个早已被判作“叛徒”的名字,一个让他心里疼了十五年的旧人。 时间倒回到四十年前。 1926年冬天,北伐军的阵地上,枪声连成一片。 陈诚因疟疾昏倒在前线,吴石带着警卫连冲进火线,把他硬是背了出来。 那一夜零下五度,吴石脱了棉衣裹在他身上,自己只穿单衣守了一夜。 陈诚醒来的时候,冻得直打颤,只看见吴石笑笑说:“保定出来的,别客气。” 从那天起,这段生死交情就刻进了陈诚心里。 多年以后,他仍会拿出一枚北伐纪念章发呆,那是吴石当年挂在他胸前的。 战争年代,两人一个打仗,一个搞情报,常常互相救命。 武汉会战前,吴石送来的日军部署图,帮陈诚避过一场覆灭。 桂南会战时,又靠吴石的线报让部队全身而退。 但命运翻脸的速度,比子弹还快。 1940年后,政治风向突变,吴石因为掩护胡志明过境被怀疑通共。 举报材料直接送到陈诚桌上。 那天他在案卷上写下八个字:“内部处理,调离现职。”这一笔,救了老友一条命。 到了1949年,国民党全面撤退。 陈诚、白崇禧讨论怎么运500箱机密档案去台湾。 吴石站出来说:“放在福州更稳。” 那一刻,陈诚沉默了很久,最后点了头。 没人知道,那些档案没去台湾,而是落到了解放军手里。 陈诚什么都没问,他心里清楚,老友已经选了立场。 1950年初,台湾特务破获地下党组织,蔡孝乾被捕。 身上那本记事本里,写着“吴次长”三个字。 3月1日深夜,吴石一家被带走。16岁的女儿抱着7岁的弟弟,眼睛里全是恐惧。 蒋介石亲自批示:“不杀不足以正军心。” 有人悄悄劝陈诚出面求情,他摇头:“这事谁插手,谁倒霉。” 那天他在文件上签下两个字:照办。 行刑那天,吴石拽着押解员的袖子说:“我太太身体不好,请帮我照顾。” 话传到陈诚耳里,他沉默良久,只吩咐司机改道,“别让吴家孩子听到枪声。” 案子结了,可陈诚的梦从那之后就不安稳。 他知道,自己活着是政治需要,而吴石死,是时代的代价 第二天,他在王碧奎案卷上连批三次:“家属无涉”“妇道人家不懂政治”“减刑至七个月”。 王碧奎出狱后,身体虚弱,两个孩子早已流落街头。 姐弟俩在台北火车站的长椅上睡了三夜,靠着捡来的煤渣煮水过日子。 某天,一个陌生男人找到他们,自称陈明德,每月送来两袋米和200元,那时工人一个月工资不过60元。 15年间,钱从未断过,孩子上学、生活、搬家,都有人暗中安排。 没人知道陈明德是谁,只有特务怀疑,照片拍到了那个在操场捡煤渣的小男孩。 报告递上去后,被陈诚亲手扣下。他在会议上拍案怒斥:“吴石的血还没干,你们还要盯着他七岁的孩子?” 蒋经国只能签一句:“陈副院长已面报。” 吴家的生活一点点好起来,姐姐在纺织厂工作,弟弟上了建国中学,学费和校服都有人提前交齐,可他们始终没见过那个“陈明德”。 直到1965年,陈诚躺在病床上,命不久矣。 他让副官守着,递出一个信封,写着:“若吴家遇难,再交此信。” 那一年他走了,信也被藏了三十五年。 2000年,档案解密。 吴健成在“国史馆”翻出一份支出记录,从1950到1965年,每月都有一笔“吴逆家属”补助,批示签名:陈诚。 副官吴荫先找到他,把那封信交出。 信上只有一句话: “当年未能为你父亲求情,是我一生憾事。唯尽力护你家人,聊补亏欠。” 吴健成看完,眼泪打湿了纸,后来,他回到大陆,在北京福田公墓父亲墓前种下一棵松树。 别人问为什么是松,他说:“陈伯伯和我爸都没错,他们只是站在不同的地方,看同一个中国。” 几十年后,墓碑上那八个字仍清晰:“丹心在兹,与山河同。” 那碗北伐时的救命粥,陈诚还了一生。 有时候,忠诚与愧疚不是对立的。 历史从不只是非黑即白,它也容得下人心的一点柔软。