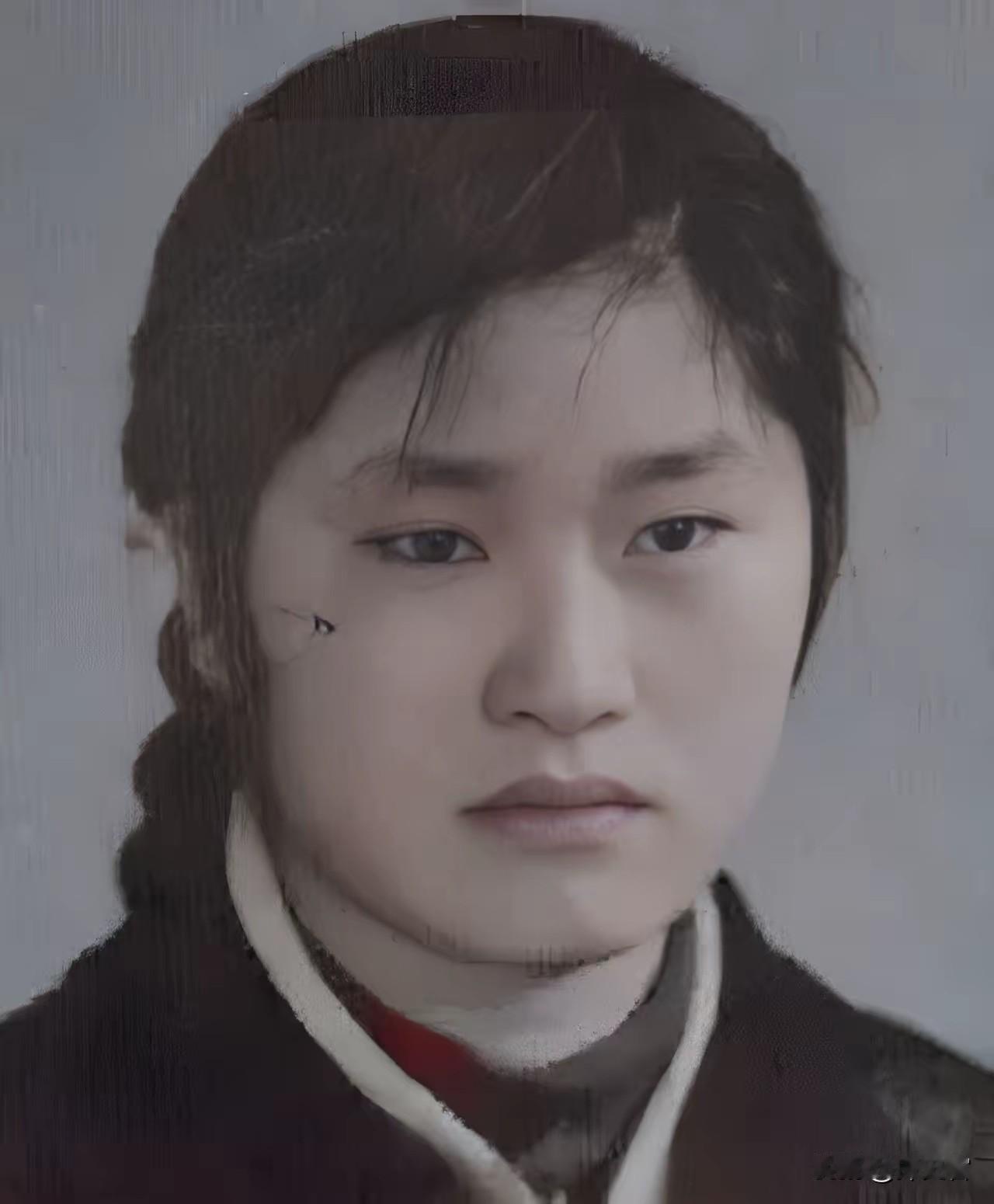

1973年,这名河南初二的女生因为英语试卷背面写了一句“我是中国人,何必学外文”,被老师批评后选择跳水自杀,这件事曾轰动一时,这个女生名叫张玉勤。 那个年代的校园,还笼罩着特殊时期的余温,“崇洋媚外”是足以让人抬不起头的指责,外语学习更是在争议中摇摆。十二三岁的孩子,对时代浪潮的理解只停留在课本和大人的闲谈里,张玉勤写下那句话时,或许只是觉得“爱国就该坚守自家的语言”,压根没意识到这会引发怎样的轩然大波。 老师的批评大概率带着时代赋予的“政治正确”,语气或许沉重,措辞或许尖锐。放在今天,这不过是一次需要耐心引导的思想偏差,但在当时的语境下,批评很可能上升到“立场问题”的高度,让一个半大孩子瞬间陷入孤立无援的境地。 她没有机会听到“语言是沟通的桥梁,爱国从不是故步自封”的道理,也没人告诉她,钱学森留洋归来才撑起中国航天,李四光通晓多国语言才勘测出宝贵矿藏。那个年代的信息闭塞,把少年人的认知框在了狭小的天地里,让她误以为一次“立场错误”就意味着人生彻底崩塌。 更让人惋惜的是,当时的教育还缺乏对青少年心理健康的关注。老师忙着纠正“思想偏差”,家长或许也觉得孩子“犯了大错”,没人停下来问问她心里有多害怕,没人给她一个台阶下。青春期的孩子本就敏感脆弱,被全世界误解和指责的滋味,足以压垮她单薄的肩膀。 后来随着时代变迁,外语学习成为教育常态,我们才慢慢明白,爱国从来不是排斥外来文化,而是拥有“师夷长技以制夷”的底气。张玉勤的悲剧,本质上是时代局限性下的一场悲剧,是认知偏差与教育缺失共同酿成的遗憾。 如果她能晚出生几十年,会在课堂上听到老师讲“掌握外语才能更好地传播中国声音”,会看到越来越多年轻人用流利的外语在国际舞台上展现中国风采。她那句天真的话语,或许会成为课堂上的一个玩笑,而不是压垮生命的重担。 历史从来不是冰冷的文字,而是一个个鲜活的生命构成的警示。张玉勤的故事提醒我们,教育既要传递正确的价值观,更要包容成长中的偏差;时代的进步,不仅在于物质的丰富,更在于给每个个体容错的空间和成长的温度。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。