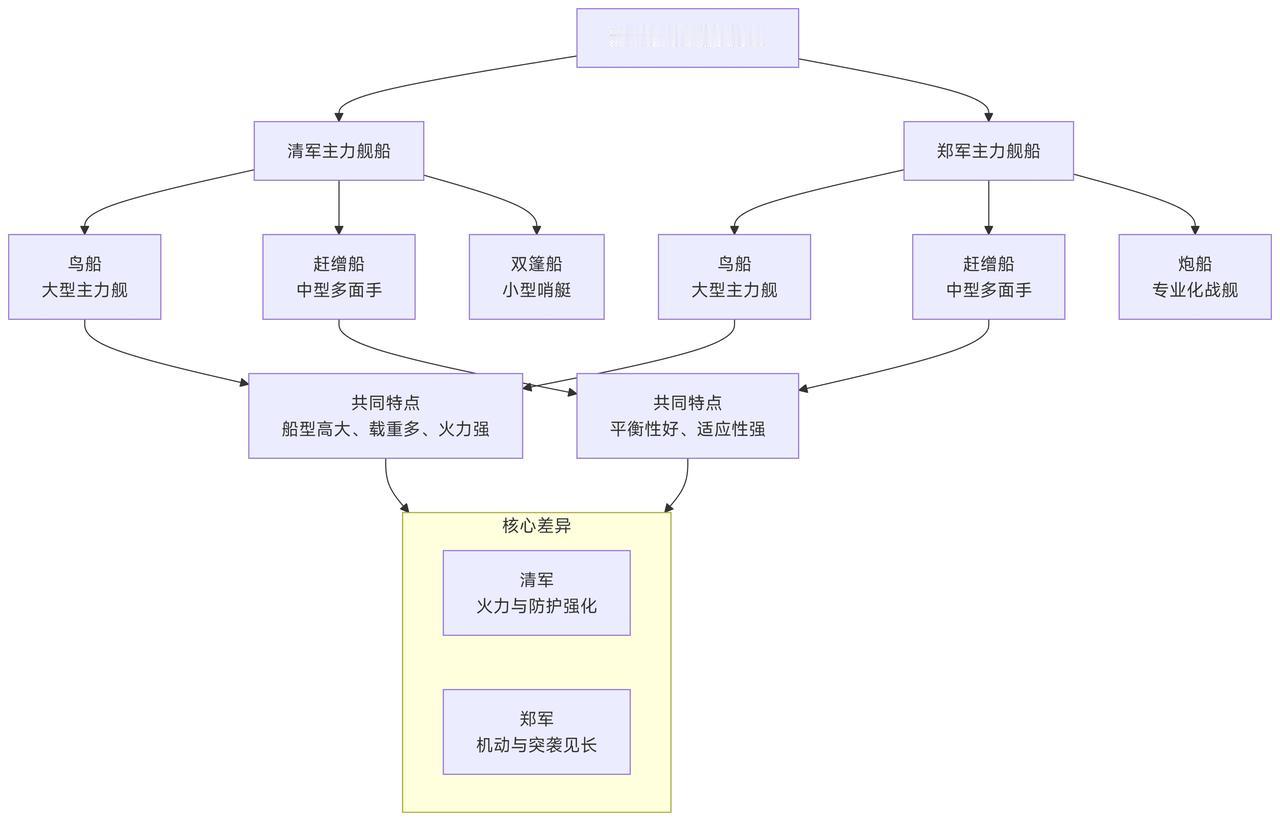

澎湖海战,中国福船的对决。 清军水师和郑军水师的舰船,都属于中国东南沿海的福船体系。福船的特点是: · 船型高大:如楼船,有高大的舵楼和舷墙,宛如海上城堡。 · 底尖上阔:船底呈V形,利于破浪,航速较快,适合深海航行。 · 首尾高昂:船首和船尾高高翘起,在近海航行时不易上浪。 · 多重板材:结构坚固,抗风浪能力强。 主力舰船类型对比 尽管同源,但在具体使用和侧重上有所不同。 1. 清军水师(施琅)的舰船 施琅的舰队是举全国之力打造,其特点是大型化、火力化、正规化。 · 鸟船: · 这是清军舰队中最大、最重要的主力战舰。船体高大,帆多桅高,航行迅速,有如“海上的飞鸟”,故名。 · 载重量大,可以安装更多、更重的大型火炮。在澎湖海战中,施琅的旗舰就是一只大型鸟船,作为整个舰队的指挥和冲击核心。 · 船体坚固,适合撞击和承受攻击。 · 赶缯船: · 是清军舰队中数量最多的中型战舰,用途广泛,既可作战也可运输。 · 体型适中,机动性比鸟船好,是舰队的中坚力量。同样装备有相当数量的火炮。 · 双篷船: · 一种小型舰船,通常有两面帆。用于侦察、通信、警戒或包围战。 清军舰队的总体特点: · 火力优先:清军,尤其是施琅,非常重视火炮。大型舰船(如鸟船)被改造为“炮船”,在船首和舷侧安装了从西方仿制的“红衣大炮”(红夷大炮),追求在远距离用炮火摧毁或压制敌军。 · 防护性强:大型舰船的高大船体本身就是一种防护,可以居高临下攻击较小的敌船。 2. 郑军水师(刘国轩)的舰船 郑氏集团以海为家,其水师经验丰富,舰船特点更侧重于机动性、多样性和实战性。 · 鸟船与赶缯船: · 同样是郑军的主力舰种,样式与清军基本相同。因为郑军水兵经验丰富,所以他们对这些船只的操控能力极强,能发挥出更好的机动性能。 · 由于长期海上贸易和作战,郑军的舰船来源多样,既有自建,也有俘获或改编的商船、海盗船。 · 炮船: · 郑成功时期就开始大力仿造和装备西洋火炮,郑军也拥有相当数量的专业炮船。 · 洋船(乌尾船): · 这是一种大型海船,船体巨大,结构特别坚固,航行于远洋,故称“洋船”。因其船尾涂成黑色,也称“乌尾船”。它们体型甚至超过鸟船,是郑军舰队中冲击力和承载力的王牌。 · 中小型战船(如艍船、舢板等): · 郑军大量配备各种灵活的小型战船,用于快速突击、接舷战、火攻和包围。 郑军舰队的总体特点: · 机动与接舷战:郑军更擅长利用舰船的机动性,快速接近敌船,进行跳帮(接舷)白刃战,依靠士兵的个人勇武和战斗经验取胜。 · 战术灵活:舰船种类搭配更灵活,战术多变,善于使用火船攻击。 澎湖海战中的关键差异 在1683年的澎湖海战中,舰船样式的差异并不是决定因素,关键在于如何使用它们: 1. 火力与战术:施琅摒弃了传统的水师接舷战思路,将舰队编为强大的炮击集群。他利用鸟船和赶缯船的火力,在远距离对郑军进行轰击,削弱其阵型。清军的“五梅花阵”战术,也是为了充分发挥各舰的火力,相互支援。 2. 舰船质量与士气:此时的郑军由于困守台湾,物资匮乏,舰船的维护和更新不如清军。许多战舰年久失修。而清军则是新造不久,船坚炮利。 3. 指挥与意志:施琅决心坚定,战术目标明确。而郑军主帅刘国轩则采取了相对保守的防御策略,寄希望于台风和预设工事,未能充分发挥其水师机动作战的优势。 总结 · 样式同源:双方主力舰船(鸟船、赶缯船)均属福船体系,基本样式相似。 · 清军优势:清军胜在舰船更新、火力更强、战术对头。施琅将舰队打造成了一个移动的炮台阵地。 · 郑军劣势:郑军虽拥有经验丰富的水手和灵活的战术传统,但后期装备老化、士气低落,其机动和接舷的优势在清军的绝对火力面前无法施展。 因此,可以说澎湖海战是传统海上力量与一支新兴的、更现代化海军之间的一场对决,尽管它们使用的是外观相似的舰船。