为啥越来越多地方不愿办奥运会?看看国际奥委会对当年中国的态度就懂了 国际奥委会于历史上首次同步揭晓,选定巴黎与洛杉矶分别承办两届奥运会。这一开创性举措,为奥运历史添上浓墨重彩的一笔。 这一反常举动的背后,是全球申办城市数量锐减的尴尬现实。 曾经象征着无上光荣的奥运会,其光环正迅速褪色,这并非单一因素所致,而是经济账本的失衡、治理公信力的流失,以及大国心态的成熟共同作用的结果。 举办奥运会已从一项荣耀投资,演变为一场可能拖垮城市财政的豪赌。 2016年里约奥运会的总支出高达137亿美元,而2020年东京奥运会的账单更是超过了150亿美元。这些天文数字给主办城市带来了沉重的长期压力。 微观层面的风险同样巨大。 2008年北京奥运筹备期间,国际奥委会曾以不符合西方电视转播习惯为由,要求更改鸟巢已设计好的座椅方案,直接导致了工时浪费和上千万的成本追加。 他们还以可能影响运动员心情为由,要求加深水立方泳池,致使一套完整的水循环系统报废。 这些并非孤例,而是主办方必须默默承担的潜在风险。更严重的是,巨额投资可能在赛后变成“白色大象”。 雅典和里约的奥运场馆赛后闲置、破败不堪,成为城市难以甩掉的长期负资产,警示着后来者奥运投资难以转化为可持续的收益。 经济压力之外,国际奥委会自身治理的透明度缺失与决策的双重标准,也在严重侵蚀奥林匹克运动的公信力。 作为一个年收入超过70%来自商业赞助的组织,其资金的分配与使用方式却缺乏有效监督,财务透明度备受外界质疑。 这种不透明延伸到了规则执行层面。国际奥委会曾对北京的空气质量提出严苛要求,勒令其达到“欧盟标准”,为此京津冀地区大量工厂被迫停产。 同时,他们以防止自检自查为由,规定兴奋剂样本必须空运至瑞士检测,让中方为此建造了耗资8000万的恒温实验室并承担运输费用。 然而,对于其他主办方的问题,国际奥委会却显得异常宽容。他们对亚特兰大奥运会的器材故障、东京奥运会提供给运动员的“纸板床”以及巴黎奥运会备受争议的塞纳河水质问题,都未提出过有力的异议。 这种选择性执法的行径,宛如在公信力的明镜上蒙上一层尘垢,使其原本熠熠生辉的形象瞬间黯淡,公信力也随之大幅折损。 在当今时代,体育领域正愈发显著地受到地缘政治因素的影响。原本单纯追求竞技精神的体育赛事,逐渐被卷入复杂的地缘政治漩涡,其纯粹性面临着严峻挑战。 因俄乌冲突,俄罗斯与白俄罗斯运动员被禁赛,但在巴以冲突的背景下,以色列运动员却被允许参赛。这种明显的双重标准,损害了体育中立的基本原则,也让主办城市对承办赛事的纯粹性产生怀疑。 以中国为典范,众多国家已然跨越了需借举办奥运会来“证明自身”的阶段。这不仅是实力的彰显,更意味着国际体育舞台迎来了更为成熟多元的发展态势。 国家发展的重心已转向更务实的内部议程。 回望2008年,当时西方媒体预测中国会举办一届糟糕的奥运会,而中国正是在这种复杂的外部环境中,怀着向世界展示自己的强烈愿望,愿意为此承受委屈。 那一场盛会已经圆满完成了自身的历史使命。如今,中国国力增强,已不再需要依赖大型赛会来获得国际认可。 国家体育战略的重心已清晰地转向内部:发展总规模达3万亿的体育产业,推动全民健身,并为此新建了超过16万个体育场地设施,使全民健身中心覆盖超九成的县区。 因此,面对国际奥委会多次暗示希望中国再次申办的橄榄枝,中方的审慎态度并非意气用事,而是一种成熟的大国心态。 资源该优先用在改善民生上,别再花这种 “冤枉钱” 了。同时,中国也在寻求更务实的全球体育治理参与方式,比如增加在国际体育组织中的任职人数。 奥运会当前的困境,是经济负担、治理危机和国家战略转向三大趋势交织的必然结果。 国际奥委会虽已开始探讨“奥运新模式”以求自救,计划控制赛事规模,但若想重拾昔日辉煌,必须进行更深刻的变革,回归更节俭、更透明、更纯粹的体育精神。 最终,体育的价值在于增进人类福祉,未来的选择权,正越来越多地回到各国人民自己手中。 主要信源:环球时报:从2008到2022,两届奥运会有哪些变化?中外管理传媒——多国争着申办,世界杯被“疯抢”,奥运会为啥却被冷落?

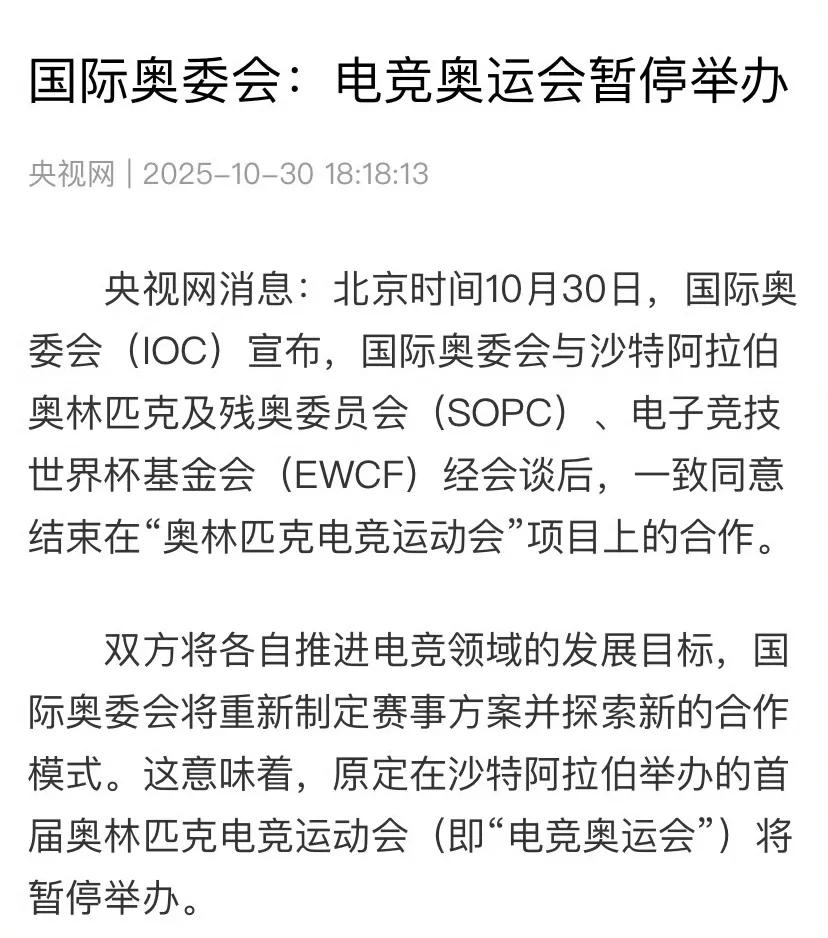

![10月31日中国奧委会发文给曼昱加油助威![比心][赞]今天早上8:30分,中](http://image.uczzd.cn/17267625391006211265.jpg?id=0)