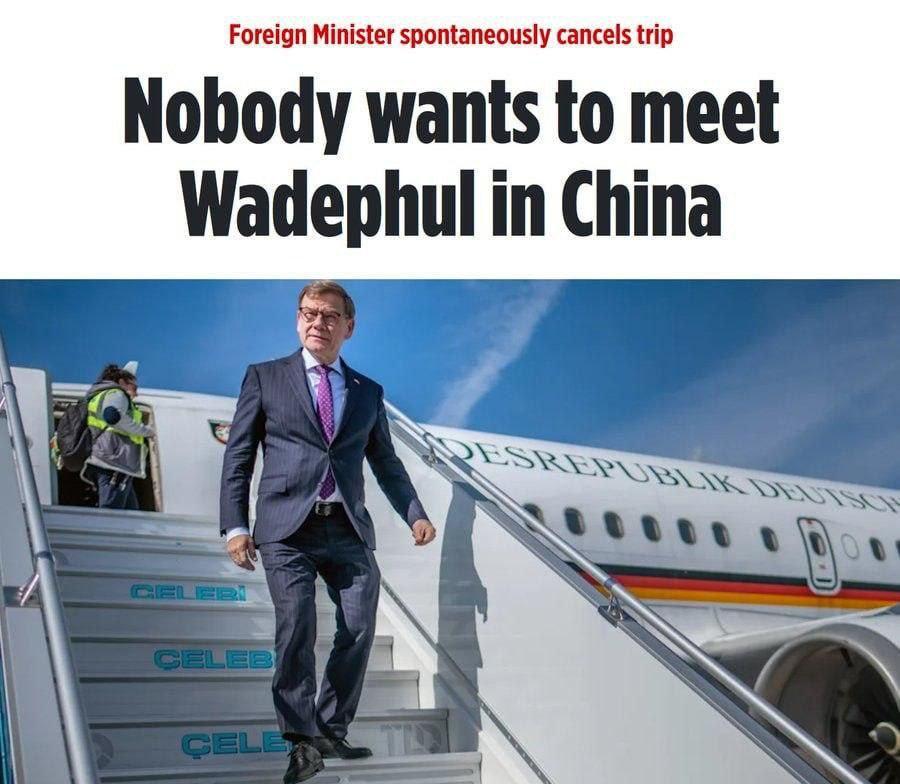

德国媒体《世界报》:中国羞辱了德国,在中国没有人愿意见德国政客,这听起来像个笑话。 近日,德国媒体《世界报》(Die Welt)发文评论称,德国外交部长瓦德富尔无奈取消了访问中国的行程,因为“没有人愿意见他”。而取消访华行程“是一场外交灾难”。 这不是一次取消行程那么简单,这是德国在全球舞台上,被狠狠打了一记耳光。原本以为可以高高在上地指点江山,结果发现连人家的门槛都没摸到。 瓦德富尔想访华,中国却只安排了王毅一个人接见,连基本的外交礼遇都没给全,这背后释放出的信号,连德国人自己都看明白了:你不配在这个时候来谈条件。 更尴尬的还不只是“一场会都排不满”,而是这位刚上任五个月的外长,居然以为能在中国的地盘上,用一张嘴赢得尊重。 本来是想为年底总理默茨的访华“铺路”,结果反手把这条路给掀了。 一个念头不清、话说过头的“铺路人”,走到半路就被推下了车,换谁都得反思:德国到底怎么了。 德国汽车产业的芯片短缺问题已经到了临界点,大众汽车都因为缺芯减产停工了。 瓦德富尔本来是想带上稀土进口商和汽车协会主席来和中国谈一谈,结果言辞一出口,自己的大门先关上了。 你指责别人支持俄罗斯、破坏秩序,还妄图“自定义”一个中国政策,结果中方一句回应就让他哑火: 一个中国原则,不存在你理解不理解的问题,只存在你接受不接受的底线。 德国媒体都看不下去了,《世界报》说得很直接,“中国羞辱了德国”。一句话把整个德国外交政策的虚伪和软弱撕了个干干净净。 你既想站在美国那边讲价值,又想拿着中国的资源救命,最后两边都不讨好。中国没给面子,美国也不会多感激你。 最讽刺的,是瓦德富尔23号在路透社的采访。他居然说要中国放宽稀土和半导体出口,还说德国汽车业形势“令人担忧”。 你担忧归担忧,但凭什么让中国为你担忧? 你一边说要制裁中国科技企业,一边又想让中国给你“开绿灯”,这逻辑要有多拧巴,才能说得出口? 中方并没有大张旗鼓地反击,只是礼貌地“冷处理”,只安排了王毅见面,其它部委、地方政府统统没排。 德国外交部说是“推迟而非取消”,但谁都知道,是谁被迫低头了。 瓦德富尔甚至在27号改口说要“尽快通话”,还请求中方“不计前嫌”。这不是外交,这是求和。可惜,已经没什么人愿意听他说话了。 德国国内自己也炸锅了。社民党外交发言人明里批评,绿党强硬派暗里叫好,一场访华没去成,反倒把执政联盟的裂痕全暴露了。 更耐人寻味的,是这次访华代表团里,德国工业界的代表大多缺席。 原本要谈稀土和芯片的生意人,压根不想参与这场政治秀。他们知道,瓦德富尔这一套“说教式外交”,只会把德国的生意一天天做黄。 德国和中国的关系,从来不只是简单的贸易往来。2025年前八个月,中国再次成为德国最大贸易伙伴,贸易额高达1634亿欧元,超过了美国。 而德国65%的稀土和80%的永磁体,全依赖中国供应。这不是谁“施舍”了谁,这是你死我活的经济依存。 但现在,德国却偏要在这种时候玩“价值观外交”,高举道义的大旗,却连自己汽车厂的生产线都保不住。 德国的战略迷失,是这场外交灾难的根源。默克尔时代的务实早已不在,现在的新政府,一边跟着美国起舞,一边幻想还能从中国这里捞到利益。 可惜中国早就不像从前那么“好说话”了。你可以选择站队,但你不能既站在美国队里,又想在中国这里吃红利。 外交不是双赢游戏,更不是投机生意。德国人这次终于学会了,什么叫边界感。 王毅在7月的中德外交与安全对话里早就说得很明白:台海问题是中国核心利益,不能碰,也不容谈判。 瓦德富尔非要踩线,结果连门都进不去。德国媒体说这是“默茨政府的第一次重大外交挫折”,其实不只是挫折,更是一个警告。 如果德国政府再不清醒一点,未来的损失远不止一次访华行程。 世界已经不是德国可以随便发号施令的地方了。你可以对中国有意见,但你不能不尊重中国的底线。 你可以谈贸易,但你不能用傲慢当筹码。瓦德富尔这次的失败,是德国战略定位混乱、外交方向摇摆的必然结果。你既想拿钱,又想挑衅,结果什么都拿不到。 现在默茨的年底访华也悬了。中国会不会接待他,没人知道。 但可以确定的是,如果德国继续用瓦德富尔这一套“自定义一中”的逻辑去谈判,那就不只是“没人见你”,而是没人信你。 中国没有羞辱谁,只是把你该有的位置摆清楚了。 德国要想重新赢得尊重,就得先学会闭嘴,然后用行动重新证明自己还配在这个舞台上说话。 否则,不是中国羞辱了德国,而是德国自己,把脸送了过去。

评论列表