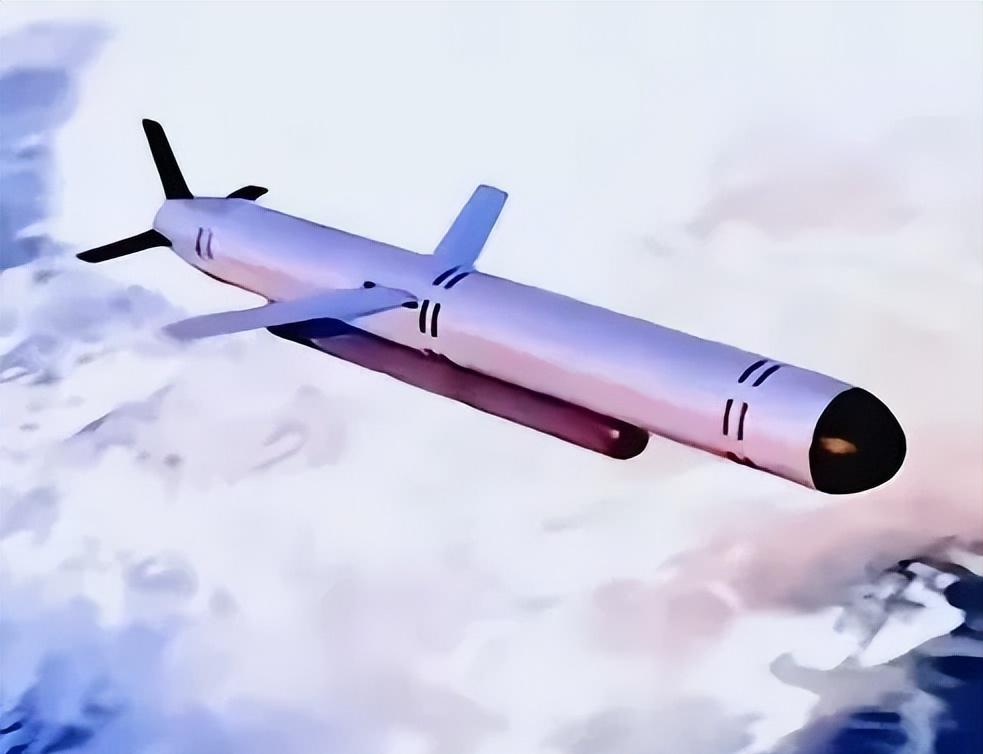

意料之外!俄罗斯发射核动力巡航导弹“海燕”,飞行1.4万公里之后成功击毁目标! 俄罗斯“海燕”核动力巡航导弹的测试成功,不仅仅是军事技术领域的一项进展,更展现出一种复杂的现实,这款武器在技术上足以颠覆现有的防御规则,其创造者却又用它来传递一种沟通信号,它所承载的远超一枚核弹头,更是一份夹杂着威慑与对话呼吁的特殊信息,迫使世界重新思考战略稳定的未来。 “海燕”导弹对现有格局的冲击,源于其设计理念对传统攻防逻辑的根本性挑战,现代导弹防御体系建立在一个核心前提之上,即任何攻击武器的飞行时间和路径都是有限且可以大致预测的,然而“海燕”通过其搭载的小型核反应堆,彻底突破了这些“有限”的边界。 它近乎无限的理论射程与长达十数小时的滞空能力,意味着它不再是传统意义上“从A点发射,在B点拦截”的目标,在最近一次持续约15小时、飞行了1.4万公里的测试中,它充分展示了长时间潜伏巡航的能力,这种武器能够利用地形匹配导航,在雷达盲区进行超低空突防,随时改变航线。 这种不可预测的机动性,从根本上动摇了依赖早期预警和弹道计算的防御网络,更为棘手的是,其核动力核心本身就是一个威慑,即使能够追踪并锁定,击落它也可能导致放射性物质泄漏,这给防御方的拦截决策增加了难以估量的心理与环境风险,创造出一种持久且隐蔽的威慑。 与这种颠覆性技术同样引人注目的是,俄罗斯选择了一种非常规的沟通方式,10月26日在普京总统高调宣布测试成功的几乎同时,莫斯科主动向华盛顿通报了试射情况,这一举动在《新削减战略武器条约》于2023年2月被俄方暂停履行的背景下,显得极为特殊。 这并非简单的姿态,而是一种清晰的战略表达,它是在军控框架真空期内,对“可靠第二次打击能力”的明确展示,通过公开这款难以拦截的武器,俄罗斯强化了其在任何冲突下都能实施有效核反击的可信度,而主动沟通本身就是一种信号,表明即使在关系紧张时,大国之间仍需保留底线沟通。 正如俄方代表基里尔·德米特里耶夫所传达的信息,只有“建设性和相互尊重的对话”才能带来成果,此后俄罗斯国家杜马议员也计划与美国国会议员举行会谈,寻求通过议会渠道管控风险,这相当于用最强硬的实力展示,来铺垫最直接的对话呼吁。 从更广阔的视角看,“海燕”的出现是后冷战时代全球战略失序的产物,冷战时期以美苏双边为核心的《反弹道导弹条约》、《中导条约》等军控体系已基本崩塌,高超音速武器等新兴技术的发展,更让旧有框架力不从心,普京于2018年首次披露该项目时,全球战略格局已然改变。 在此背景下,俄罗斯发展“海燕”的动机清晰,这是为其在与北约的常规力量不对称中提供战略砝码,并确保其在全球多极格局中的地位,这无疑是一场高风险的博弈,任何终极“长矛”的出现,几乎必然催生更强的“坚盾”,从而引发新一轮代价高昂的军备竞赛。 伴随武器展示而来的对话姿态又暗示,俄罗斯的目标或许并非追求绝对军事优势,它更像是一种尝试,即通过制造一种可控的“战略危机”,迫使包括美国在内的各方回到谈判桌前,共同构建一个更能反映当前多极化现实、覆盖新兴技术领域的新型安全框架。 “海燕”的悄然长鸣,让一个核心问题变得无比迫切,当技术进步不断突破防御极限时,世界是会滑向一场失控的竞赛,还是能拥有足够的智慧,去构建一个超越冷战思维、更具韧性的和平新秩序。 以上信息来源于天眼新闻 京宣布核动力巡航导弹测试完成:飞行距离达14000公里,在空中停留约15小时