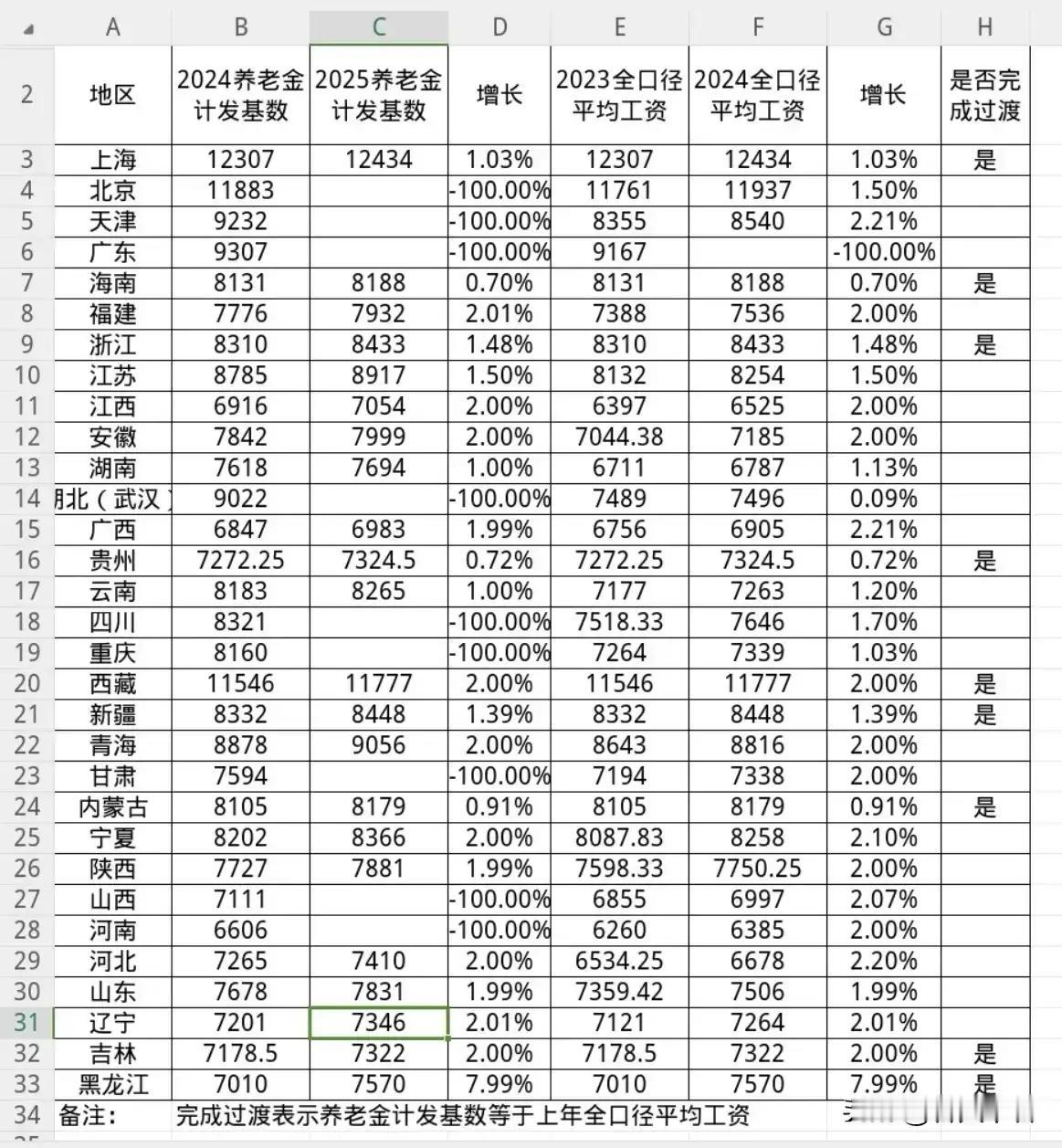

养老金调整新思路落地!“中人”早退晚退差距。 后台的留言区最近成了老同志们的“议事厅”,一个个问题直击人心,充满了对晚年生活的关切与一丝丝不解。“为啥邻居家退休金每年涨得多,我家的涨得少?”“听说现在养老金跟社平工资挂钩,具体咋算啊?”更有一批被称为“中人”的退休朋友发出灵魂拷问:“同样是‘中人’,早退5年和晚退5年,养老金能差出一两千,这差距咋越来越大?”这些声音,汇聚成一股强烈的民意,迫切需要一个清晰、客观的解答。养老金,这个关乎每个人晚年幸福的话题,其背后的逻辑究竟是什么?今天,我们就把这些盘根错节的问题一一捋顺,用最直白的方式,讲明白这笔关乎咱们养老钱的“大账”。 每年养老金上调,并非简单地给每个人账户里打一笔固定数额的钱,其背后是一套精密的“三结合”调整机制。这套机制由定额调整、挂钩调整与适当倾斜三部分构成,旨在平衡公平与效率。定额调整部分,确保了每位退休人员都能享受到一份普惠式的增长,体现了社会公平的基本原则。真正的差距,主要源于挂钩调整。这部分与缴费年限和养老金水平双挂钩,你为社会贡献的时间越长,在职时缴纳的基数越高,每年获得的增长额度就自然越多。这便是“多缴多得、长缴多得”原则的直接体现,它像一根无形的指挥棒,激励着在职人员积极参保、持续缴费。适当倾斜则是对高龄老人等特殊群体的额外关怀,让政策的温度精准传递给最需要的人。所以说,邻居的养老金涨得比您多,大概率是他在缴费年限或原有养老金基数上占据了优势,并且,这套机制的设计初衷,正是为了鼓励这种积极的社会贡献。 养老金的计算源头,与在职人员的工资水平和社平工资紧密相连,这决定了新退休人员的养老金起点。其核心公式由基础养老金和个人账户养老金两部分组成。基础养老金的计算,直接参照了“退休时上年度当地社会平均工资”这一关键指标。经济发达地区的社平工资高,当地退休人员的基础养老金自然就“水涨船高”。这解释了为何不同城市的养老金水平存在显著差异。个人账户养老金则更为直观,它完全是你个人缴费积累的体现,你每月工资里扣除的养老保险部分,连同利息,构成了这笔钱的总额。退休越晚,意味着你的个人账户积累时间更长,并且,计算时所用的“计发月数”会更少,分摊到每月的金额也就更高。因此,在职人员工资的整体上涨,会推高社平工资,从而直接抬高了新退休人员的养老金“起跑线”,晚退休者因此受益,这是制度设计的必然结果。 对于2014年养老保险并轨后退休的“中人”群体,他们面临的养老金差距问题,根源在于十年过渡期的特殊政策设计。在2014年10月至2024年9月这个过渡期内,“中人”的养老金计算遵循“保底限高”原则,即同时用新老两种办法计算,取其高者,并且对高出部分按年度递增的比例进行补发。早退休的“中人”,比如在2016年,他们不仅只能享受高出部分10%或20%的补发,并且他们计算养老金所依据的社平工资基数还停留在几年前的较低水平。晚退休的“中人”,比如在2021年,他们面对的社平工资已经大幅增长,用新办法算出的金额远超老办法,并且他们能享受到高出部分70%的补发比例。社平工资的快速增长与补发比例的逐年提高,两个因素叠加,从而造成了早退与晚退“中人”之间养老金的巨大鸿沟。这个现象是改革平稳过渡期的阵痛,也是为了实现制度最终并轨所付出的必要代价。 养老金制度的每一次调整与计算,都深嵌着对公平、效率与可持续性的多重考量。每年的普调,是对过往贡献的再次肯定与激励;与社平工资挂钩的计算方式,确保了养老金能够跟上时代发展的步伐;而“中人”过渡期的特殊安排,则是为了在历史变革中寻求最大公约数。理解了这些背后的逻辑,我们或许就能对眼前的差距多一份释然,对未来的制度多一份信心。随着2024年过渡期的结束,这种因政策切换造成的特殊差距将逐步成为历史。养老金制度的核心,始终是保障每一位劳动者的晚年生活,它正在不断完善的道路上稳步前行,力求让每一份付出都能获得应有的回报,让每一位老人都能安享幸福、有尊严的晚年。