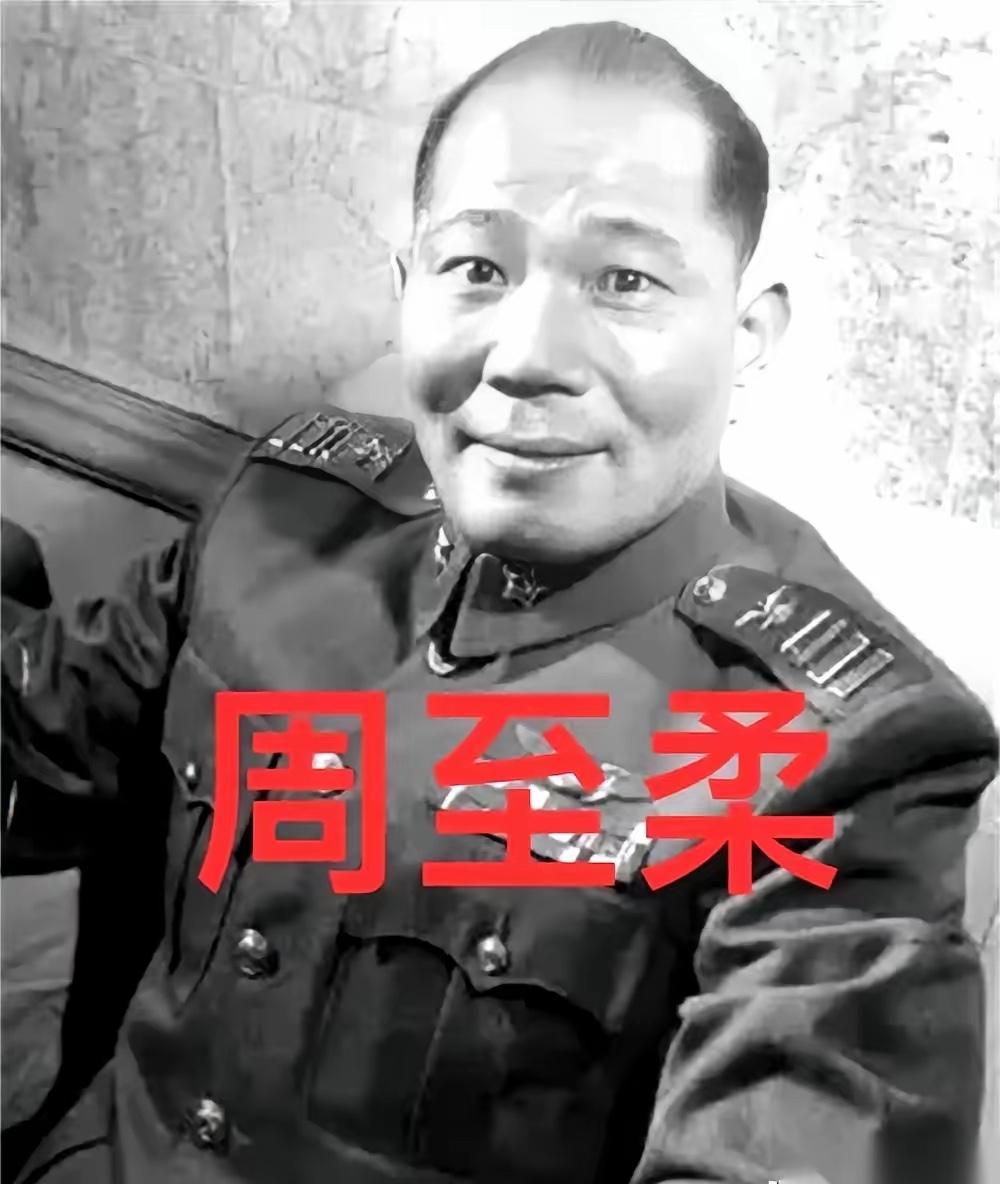

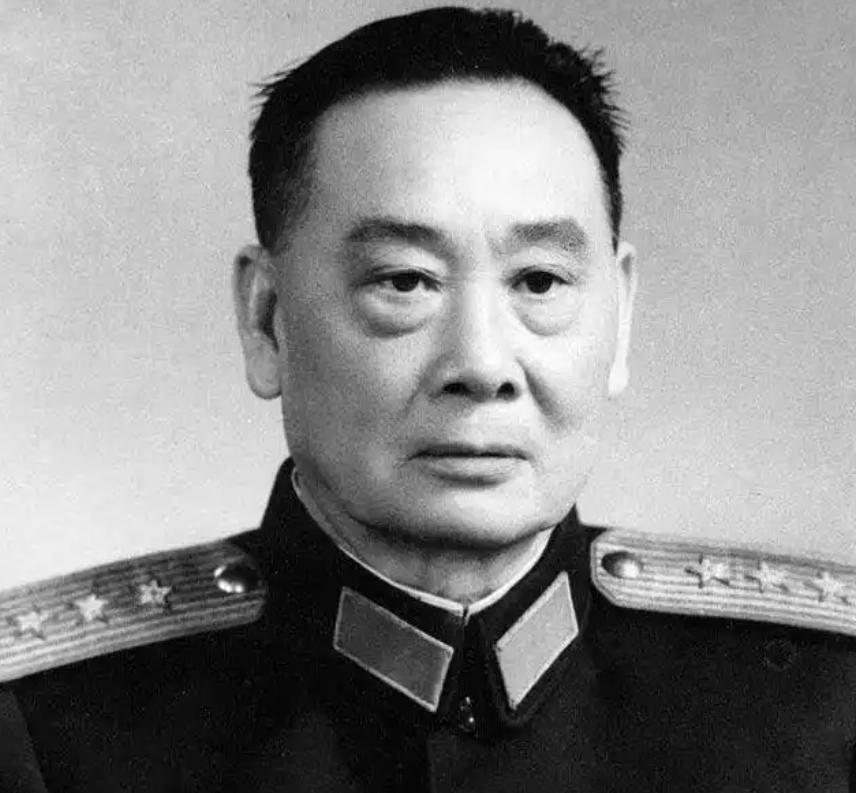

1955年,许世友得知自己授衔上将,开怀畅饮。酒酣时电话响起,大扫其兴,便不耐烦地拿起话筒,略带醉意地说:“喂,我是大将军许世友,你是谁?”话筒那边说:“小兵恩来!” 夜色深沉,电话铃响得突兀。酒杯在桌上半倒,屋里还弥漫着酒香。许世友的名字,在那个年代几乎等于“战场上的钢铁”。这位久经沙场的硬汉,正为自己的军衔举杯,却在一通突如其来的电话中留下了流传数十年的传闻。那句“我是大将军许世友”,像一记豪放的战吼,而另一头的回应“小兵恩来”,又像一阵轻描淡写的微笑。这场“酒后通话”,既有戏剧味,也藏着建国初期将帅间的情感与荣誉观。 1955年,中国人民解放军迎来历史性时刻——第一次授衔。红军出身的将领们第一次被划入等级,肩章与星星的分量,比任何奖章都更沉。许世友在那一年被授予上将军衔,消息传来,南京军区的同僚都说,这位山东硬汉笑得像打了胜仗。战场上惯于亮刀的许世友,从此正式进入共和国将帅的序列。 从红军时期算起,许世友几乎走遍中国的战场。年轻时在鄂豫皖苏区打游击,后来率部转战南北。抗战爆发后,他在新四军中屡立战功。解放战争中又参与淮海、渡江等决战,是名副其实的“冲锋司令”。建国后,他镇守南京军区,再后来掌广州军区,足迹遍布南北战线。军功摆在那里,授衔时,许世友理所应当在上将行列,可心底那道落差却挥之不去——别人被评为大将,他的胸章上只多出两颗星。 授衔当天,京城气氛庄重。9月27日,十位元帅、十位大将、五十余位上将集结,中央首长亲自授衔。那天许世友穿着笔挺军装,站得笔直。手中证书闪着光,可他心里那点“不是大将”的小情绪被战友们都看在眼里。许世友虽没多说话,却在庆功酒桌上接连干了几杯。那天晚上,他在自己住处设宴庆祝,一群老部下陪他喝到深夜。酒过三巡,电话响了。 铃声刺耳,几乎要切断房间的喧闹。许世友皱眉,随手抓起话筒,语气中透着醉意:“我是大将军许世友,你是谁?”电话那头传来一句轻柔的回答:“小兵恩来。”故事传开后,成为军中逸事,被无数人传诵。只是没有任何官方文件或档案记录这通电话,也没有记者听到过那一端的笑声。它更像是一段带着温度的传说,用来描摹一位上将的豪气与一位总理的风度。 史实上,周恩来总理确实与许世友关系深厚。许世友出身粗犷,说话直率;周总理温和儒雅,却极尊重这些打江山的将领。坊间多次流传,周总理曾在授衔前夜向部分将领解释评衔标准——职务等级、资历、战功、建国后贡献等多维度综合考量。许世友的军功虽高,但职务级别在粟裕、陈赓之下。正是这样的现实差距,成了那句“酒后自封大将军”的心理底色。 从传闻延伸到史实,可以看见那一代军人的复杂心绪。1955年军衔制的建立,是中国军队正规化的重要一步。十位大将、五十余上将的评定,按照中央军委制定的《授衔条例》执行。对许世友而言,这是一份肯定,也是一种考量。他在南京军区司令任上带出了一支战功赫赫的部队,训练严苛到“喝酒打铁都不放松”。授衔后,他依旧天天抓训练、抓作风,几乎不让士兵有松懈。外界称他“带兵像带家”,而他自己却说:“当兵当到死,也算值。” 很多战友都记得,授衔后的头几年,他多次提起那次典礼。有人劝他看开点,他反倒笑:“我这人脾气直,该喝就喝,该干就干。”在广州军区任职时,许世友依然以作风硬、铁纪闻名。他带部队巡边线,一脚泥、一身汗,从不摆官架子。对部下要求苛刻,对自己更狠。无论军衔高低,他始终把打仗当终身职责。 时间推到后来,许世友在对越自卫反击战前线再度担任重要指挥职务。几十年从军,他的名字与“铁军”两个字紧密相连。上将的称号并没削弱他的锋芒,也没改变他豪爽的性格。多年以后,人们回顾那段往事,发现那个“我是大将军”的玩笑,反倒成了他身上最生动的一笔。 传闻之外,更值得留意的是1955年那次授衔的深层意义。授衔制确立后,中国军队告别了长期的“资历制”,迈向正规化。军衔不仅是荣誉,更是体制的象征。对将领们而言,这既是荣耀,也是一种新规则。许世友的例子,正说明了从革命年代走向正规军时代的心理落差——过去的“冲锋在前”,变成了“标准评定”,每一个数字都映照出体制化的秩序。 从另一面看,许世友的“豪气”也是时代产物。那一代人讲义气、重荣誉,敢拼敢闯。授衔带来的微妙情绪并非个人抱怨,而是一种英雄气在和平年代的自我调整。许世友没有被荣誉左右,反而用更多实干去证明价值。他主导军区训练改革、强化实战演练,成为八十年代初中国军改中的代表人物之一。 回到1955年的那个夜晚,无论电话里有没有那句“小兵恩来”,许世友都已写入历史。他的故事不仅属于战争年代,也属于一个新制度建立的瞬间。一个上将的醉意,一个传闻的回声,都折射出共和国初期的热血与转变。