第一作者:金天玥

通讯作者:唐景春

通讯单位:南开大学环境科学与工程学院

论文DOI:doi.org/10.1016/j.jhazmat.2025.140044

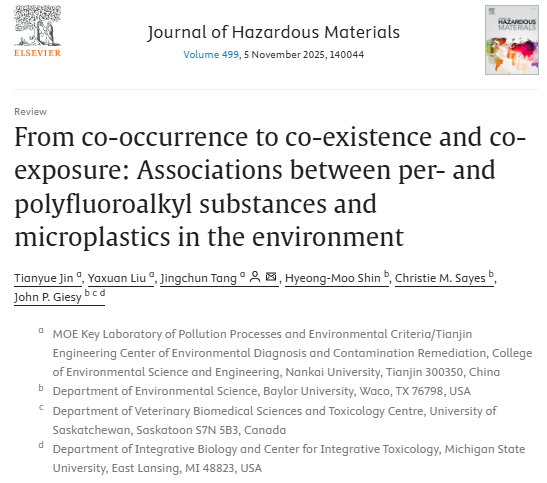

图文摘要

成果简介

近日,南开大学唐景春教授团队与美国贝勒大学Hyeong-MooShin副教授,ChristieM.Sayes教授和加拿大环境毒理学首席科学家JohnP.Giesy教授合作共同在环境领域权威期刊《JournalofHazardousMaterials》上发表了题为“Fromco-occurrencetoco-existenceandco-exposure:Associationsbetweenper-andpolyfluoroalkylsubstancesandmicroplasticsintheenvironment”的综述论文。该团队首次系统性地梳理并构建了全氟/多氟烷基物质与微塑料在环境中的“共现-共存-共暴露”关联框架,阐明了它们共同的排放来源、以吸附为核心的环境共存行为以及生物体内的联合暴露风险,尤为突出地首次整合并比较了人体多种器官与排泄物中PFASs与MPs的浓度数据。本文揭示了它们在环境迁移与生物累积中的协同效应,为未来复合污染的风险评价与精准管控策略提供了重要的科学依据。

全文速览

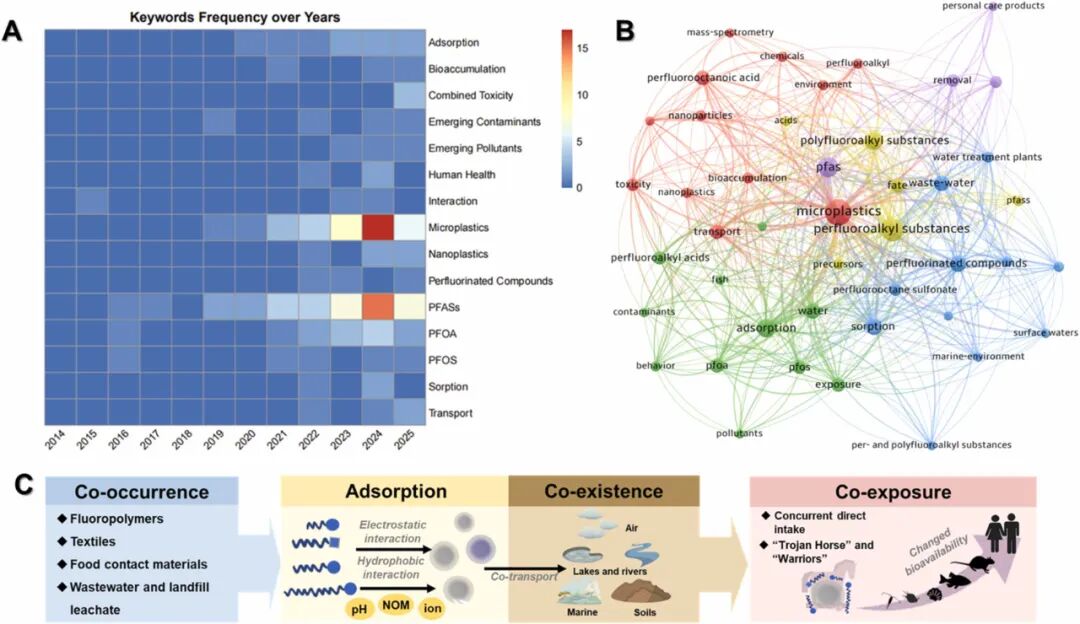

共现源头:全氟和多氟烷基物质(PFASs)与微塑料(MPs)具有四大共同的人为排放源(含氟聚合物、纺织品、食品接触材料、废水与垃圾渗滤液),导致它们在环境中空间分布高度重叠。

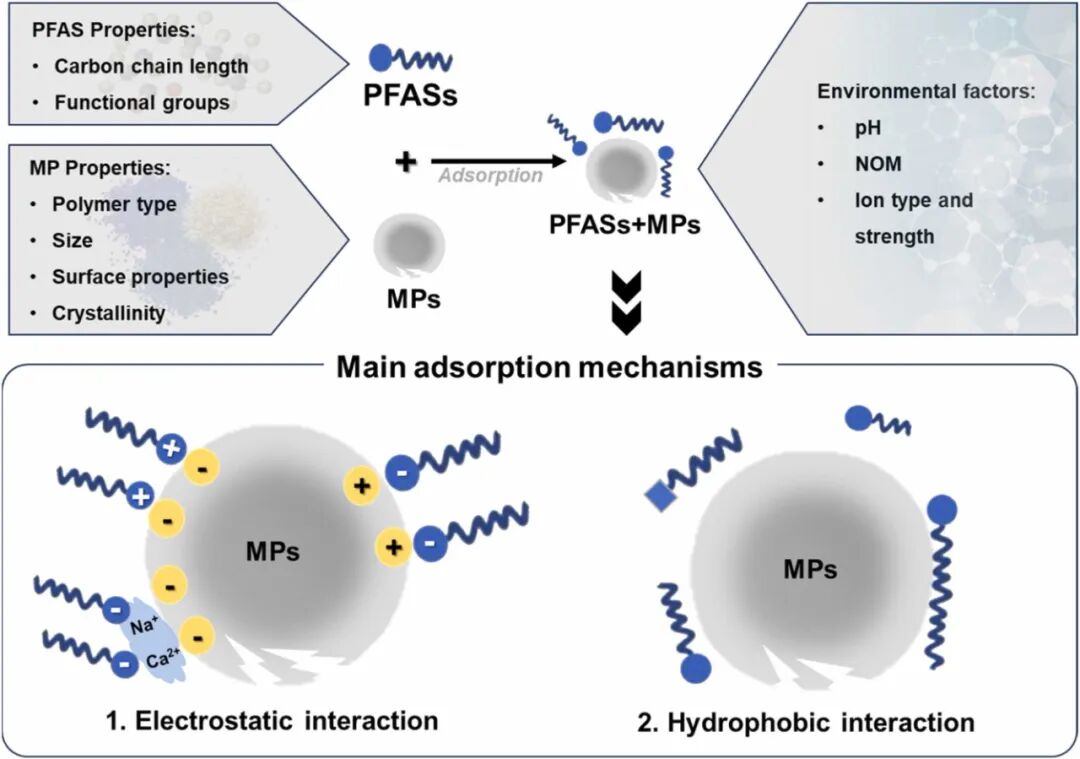

吸附机制:MPs作为PFASs的载体,其吸附作用由疏水相互作用和静电作用主导,并受PFASs分子结构(碳链长度、官能团)、MPs性质(类型、尺寸、结晶度)及环境条件(pH、天然有机质、离子强度)共同调控。

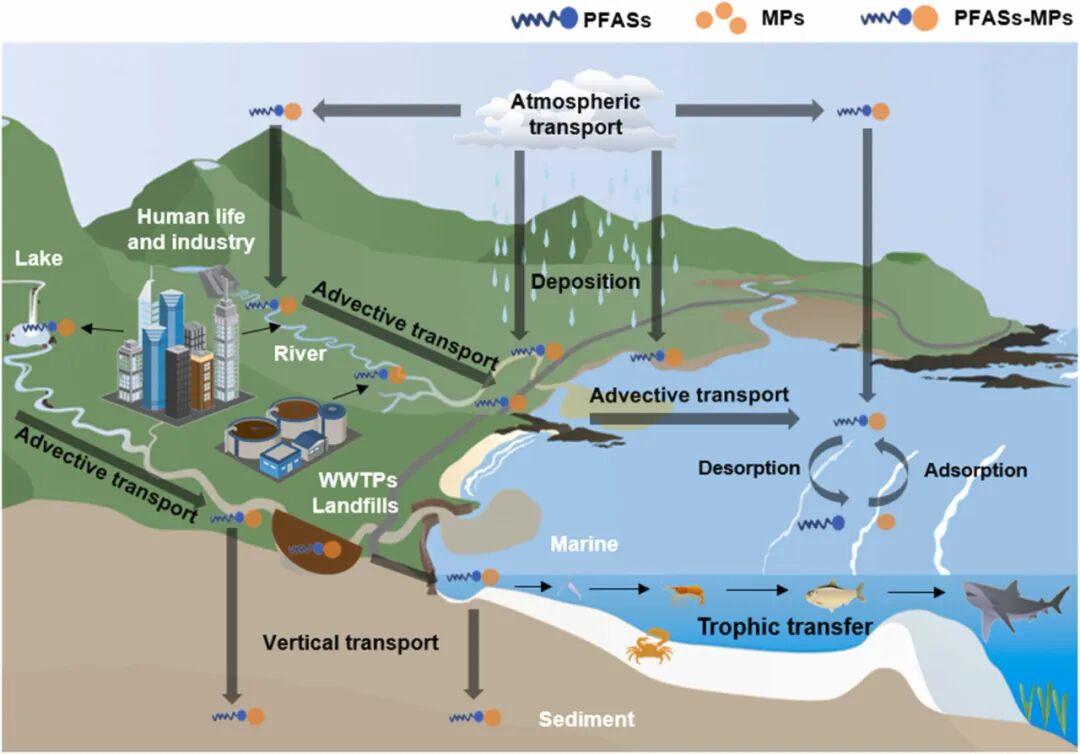

环境分布:PFASs与MPs在水体(如长江、太湖、北大西洋)、土壤(如上海农田、青藏高原)和大气(室内外空气)中广泛共存,MPs增强了PFASs的环境迁移性。

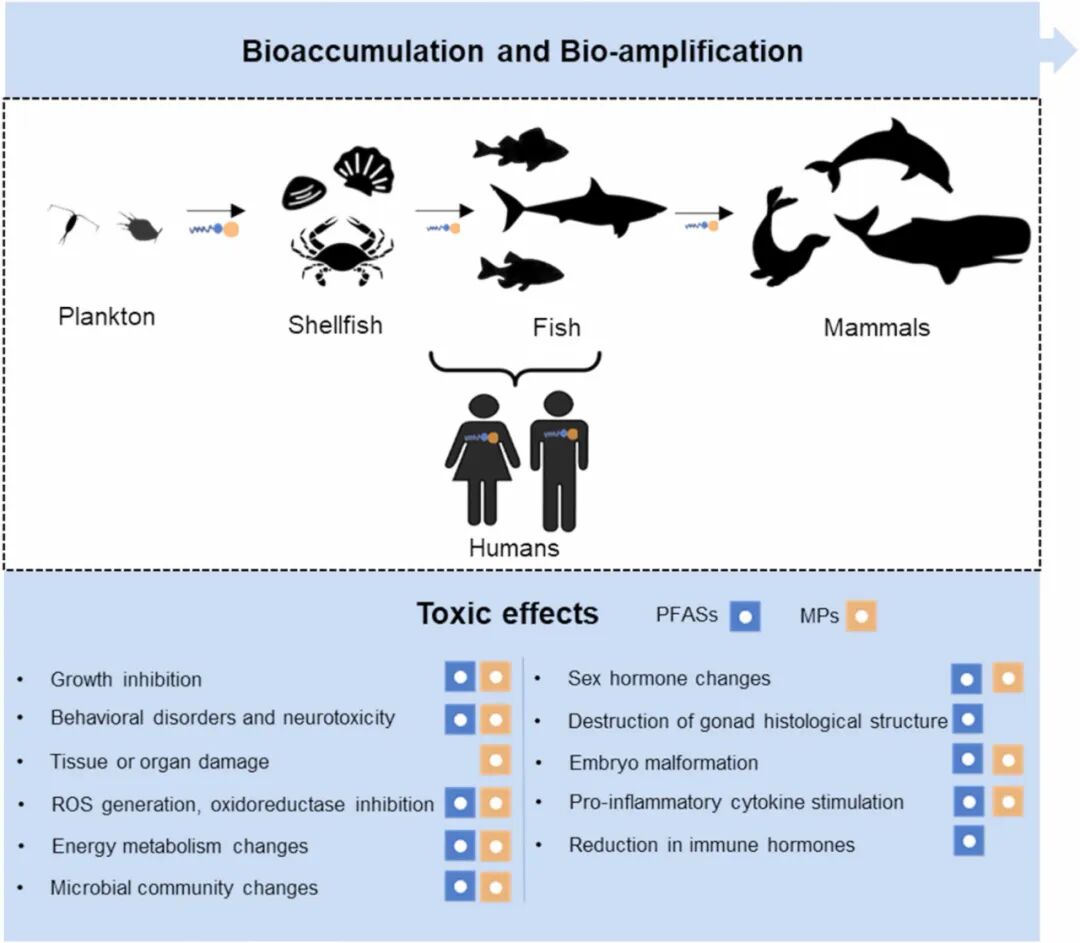

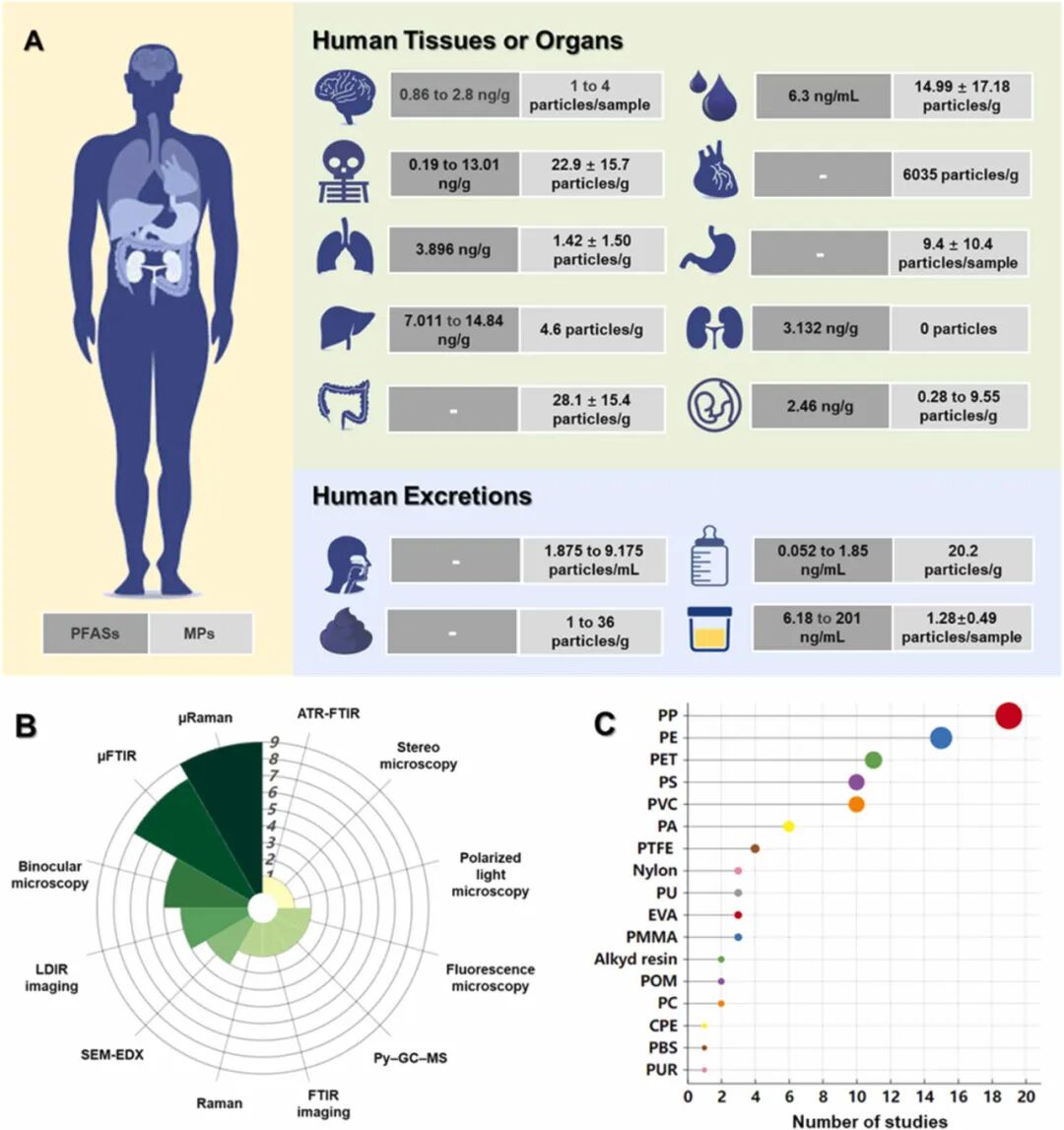

生物共暴露:从浮游生物到人类,PFASs与MPs在食物链中共同积累与传递。本文首次系统总结了PFASs和MPs的人体内(如血液、肝脏、骨骼、胎盘等)浓度,提示其潜在的协同毒性风险。

未来展望:论文指出了当前研究在机制理解、时空动态、长期低剂量暴露及分析方法上的局限,并提出关键未来研究方向。

引言

全氟/多氟烷基物质与微塑料是两类备受关注的新兴污染物,它们因共同的人类生活与工业排放源而频繁在环境中共同出现。尽管两者均已得到广泛研究,但它们的交互作用、联合环境行为以及共暴露途径仍未得到充分理解。本综述首次从“共现-共存-共暴露”三个维度,构建了一个连贯的框架,系统阐述了PFASs与MPs从源头,到共存和联合生物效应的全过程关联,填补了当前知识空白。

图文导读

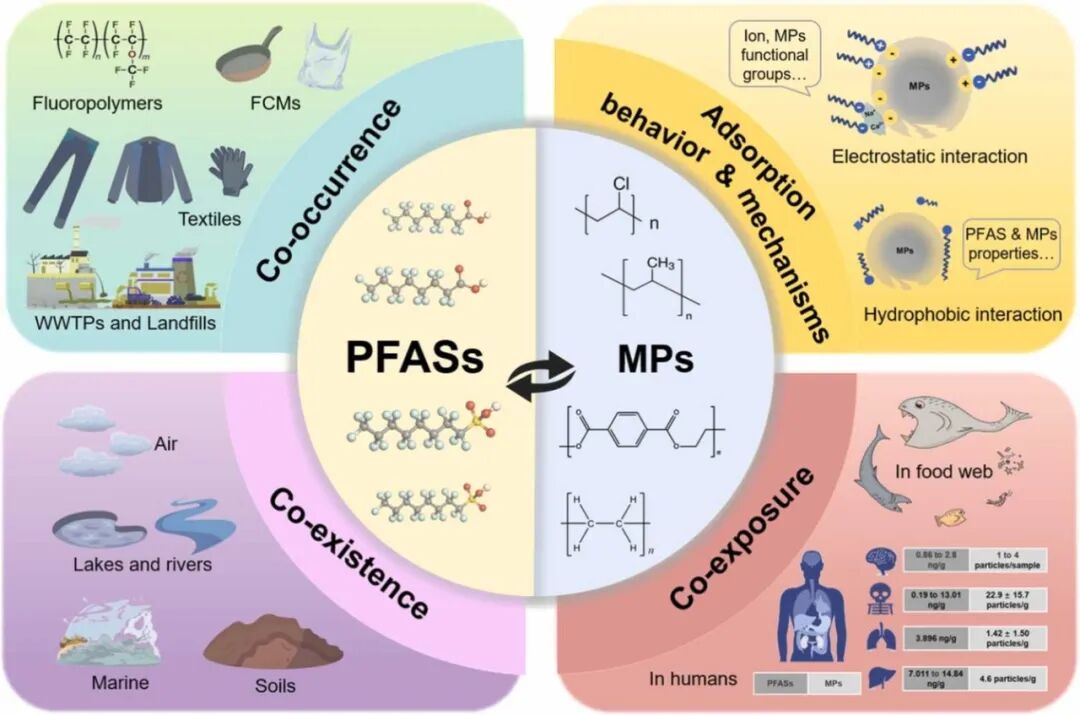

图1.(A)2014年至2025年期间与全氟和多氟烷基物质(PFASs)及微塑料(MPs)相关的出版物关键词频率热图。通过R语言编程统计了所有关键词的出现频率,并选取了前15个关键词来构建矩阵。(B)标题、关键词和摘要中出现至少五次的高频术语的共现网络图,使用VOSviewer创建。(C)PFASs与MPs之间共现、吸附、共存及共暴露的关系示意图。

SEBS改性阻隔材料的kdiesel与FSIC的耦合时变特性:“压力造钻石”的动力学机制。

关键词频率热图显示了近年来PFASs与MPs之间相互作用的新兴关注(图1A),而关键词共现网络分析揭示了诸如“吸附”、“迁移”和“生物累积”等高频术语,这表明当前的研究重点在于PFASs与MPs之间相互作用的机制及其对生物和环境的潜在威胁。诸如“水”、“废水”、“水处理厂”、“海洋环境”和“地表水”等关键词表明,PFASs和MPs在各种水环境中共存和吸附行为构成了关键的研究课题(图1B)。因此,本文旨在系统解析PFASs与MPs从源头到生物体内的全过程相互作用,其核心逻辑链条如图1C所示:从同源排放导致共现开始,二者通过吸附作用在环境中形成复合体并共同迁移,进而广泛分布于水、土壤、大气等环境介质中共存,最终通过食物链等途径导致生物体内的共暴露,并可能引发联合毒性。

图2.由人类活动产生的PFASs及微塑料MPs的双重排放源,包括关键驱动因素及主要污染物。

图3.PFAS在MPs上吸附机制及主要影响因素。

排放到环境中的PFASs和MPs并非完全独立存在,它们通过吸附作用结合,这种吸附主要受三类因素调控(图3)。PFASs的分子特性是关键,长链PFASs因其更强的疏水性比短链更易吸附,而含磺酰胺基团的PFASs也比含羧酸或磺酸基团的吸附能力更强。MPs自身的性质同样重要,疏水性更强的聚合物(如PP、PE)吸附能力更强,且颗粒越小、结晶度越低,吸附能力越强。此外,环境条件如pH值、天然有机质和离子强度也深刻影响吸附行为;例如,低pH值可通过导致MPs表面正电荷来增强静电引力,而离子强度升高则能压缩双电层,促进短链PFASs的吸附。这使得MPs成为PFASs在环境中“搭便车”的载体,共同迁移,极大影响两者的环境归趋。

图4.PFASs和MPs在环境中的相互作用和共同迁移。

柴油渗透系数(kdiesel)的控制机制:SEBS“溶胀-凝胶-吸附”协同调控作用

通过吸附形成的PFASs和MPs复合体,随后在水、土壤和大气等各种环境介质中被广泛检出,证实了它们广泛而持久的共存(图4)。在水生系统中,从城市污水口到开阔大洋,MPs上富集的PFASs浓度可达9070ng/g,证明了MPs在河流至海洋运输中的强大载体作用。在土壤系统中,污水灌溉、污泥施用等行为使农田成为重要的汇,值得注意的是,老化MPs表面的生物膜和有机涂层可将其对PFASs的吸附能力提升1-2个数量级。在大气环境中,工业排放和纺织品脱落是主要来源,室内空气中PFAAs前体物和MPs的浓度通常高于室外,提示我们经吸入途径的共暴露风险不容忽视,多介质共存显著增加了污染物与生物体接触的机会。

图5.食物链(以水生食物链为例)中各个营养级上的生物均可能共同暴露于PFASs和MPs,以及二者已确认的毒性作用。

PFASs和MPs的复合污染通过直接摄入和食物链等途径导致生物体内的共暴露。从浮游生物、贝类、鱼类到哺乳动物,均已发现PFASs和MPs的共积累现象(图5)。MPs可作为载体,通过“特洛伊木马”效应增加PFASs在生物体内的生物可利用性,从而引发协同毒性,表现为加剧氧化应激、肠道损伤、免疫与代谢紊乱等。二者对浮游植物和浮游动物的短期暴露(96小时内)通常会显示出即时的吸附动态,并且在微塑料的“特洛伊木马”效应下显著提高PFASs的生物可利用性;然而,在MPs浓度较低以及涉及更高等生物体(如斑马鱼和小鼠)的消化过程后,这种“木马-战士”载体关系可能会被破坏。

图6.(A)人体组织、器官或排泄物中PFASs和MPs的浓度,(B)用于检测MPs的分析技术和(C)检测到的MPs类型频率统计(n=27)。

在人体中,这种共暴露同样得到证实:PFASs主要富集于血液和肝脏等蛋白和脂质丰富的组织,而MPs则在肠道、肺组织甚至胎盘中广泛检出,其中聚丙烯(PP)和聚乙烯(PE)是最常见的类型,在人体多个组织(如肺部和胎粪)中同时检出了PFASs,包括含氟塑料(如PTFE),这为PFASs与MPs在人体内的真实共暴露提供了直接证据,并警示了其可能带来的潜在健康风险(图6)。

图7.PFASs和MPs的共同环境命运和生物积累强调了未来研究需要解决的四个关键方向。

在未来研究中,应重点突破以下四个关键方向(图7):首先,需要定量解析PFASs与MPs的时空扩散机制,如降水淋滤、地表径流和潮汐等动态生态因子在污染物时空分布中的作用。其次,应深入研究MPs对PFAAs前体物转化的协同效应。MPs类型、pH和微生物群落等因素可能显著加速PFAAs前体的转化速率和途径,尤其需关注中性前体物的反应特征。第三,应构建计算与实验融合的综合研究框架,结合实验验证与密度泛函理论(DFT)、分子动力学和机器学习等计算工具,模拟真实环境中相互作用。最后,需聚焦复合污染的环境持久性与生物可利用性,目前仍缺乏对其在真实暴露情景下的稳定性、细胞摄取效率及MPs介导的释放动力学的认识。

小结

PFASs和MPs在环境与生物介质中的广泛共存,引发了科学界对其联合暴露及潜在协同毒性的高度关注。本综述系统梳理了两类污染物之间的内在联系与空间分布重叠特征,揭示了此前被低估的共同排放途径,本文整合了当前关于它们吸附机制、环境归趋以及共暴露途径的最新证据,并对现有研究中制约结果可靠性的方法学问题进行了深入讨论。文章指出了关键的知识与技术局限,例如MPs分析中的采样偏差以及超痕量PFASs检测的技术挑战。本综述弥补了现有研究中的重要空白,从比较视角出发搭建起零散研究间体系,强调亟需建立统一的分析方法体系与跨学科的综合研究框架。

作者介绍

第一作者:金天玥,南开大学环境科学与工程学院博士研究生,主要研究方向为新污染物的环境行为与人体健康风险,以第一作者或共同作者在JournalofHazardousMaterials,JournalofAgriculturalandFoodChemistry,ScienceoftheTotalEnvironment期刊发表SCI论文4篇,曾获南开大学优秀学生、南开大学一等公能奖学金、南开大学文体专项奖学金和南开大学优秀学生干部等荣誉。

通讯作者:唐景春,现任职于南开大学环境科学与工程学院。天津市城市环境污染诊断与修复工程技术中心主任,天津市自然资源学会副理事长兼秘书长,天津市第三批人才发展特殊支持计划土壤污染修复技术研发与应用创新团队负责人。主要从事生物炭及纳米修复材料的研发,石油污染生态修复,微塑料污染及环境效应等方面的研究,主持国家自然科学基金山东省联合基金重点项目等课题。在有重要影响力的环境科学国际学术期刊发表论文230余篇,其中22篇为ESI高被引论文,H指数69,获授权发明专利10余项。获得天津市科技进步一等奖1项、二等奖4项,天津市专利优秀奖1项,获得2012年度亚洲青年生物技术科学家奖。