文艺作品为谁而歌?《红高粱》争议背后的历史叩问 莫言代表作《红高粱》在日本创下三百万册销量奇迹,日本文学界不遗余力推动其获得诺贝尔奖。这部作品同时获得国内文化部门领导赞誉,称其"还原历史真实",并凭借此评价斩获茅盾文学奖。国家大剧院改编歌剧时历经七次修改,最终获得新华社"民族气派铸就抗战史诗"的高度评价。 然而,胶东地区抗日老战士的控诉撕开了温情面纱。多位亲历抗战的老兵指出,作品中将抗日武装描绘成野蛮粗鲁的形象,严重歪曲历史真相。一位参加过沂蒙山战役的老兵哽咽道:"我们当年浴血奋战,是为保卫家园,不是作品中那种土匪行径。" 更令人深思的是日本读者的反馈。东京大学学者在研究中发现,日本读者普遍认为作品"消解了抗战的神圣性","让中国人看起来更像野蛮人"。这种阅读体验,与胶东老兵的痛心形成鲜明对比。 历史学者指出,真实的胶东抗日根据地建立了完善的政治工作制度,八路军战士纪律严明。而作品中刻意强调的"野蛮生长",恰恰迎合了某些外国读者对中国的刻板想象。 如今网络舆论持续发酵,网友质问:当一部作品让侵略者的后代感到"舒适",却让保家卫国的英雄寒心,这样的文学成就究竟为谁而立?艺术创作的自由与历史责任的天平,究竟该如何把握? 红高粱,是不是争议很大? 话剧红高粱家族 莫言的作品能代表中国文学么?

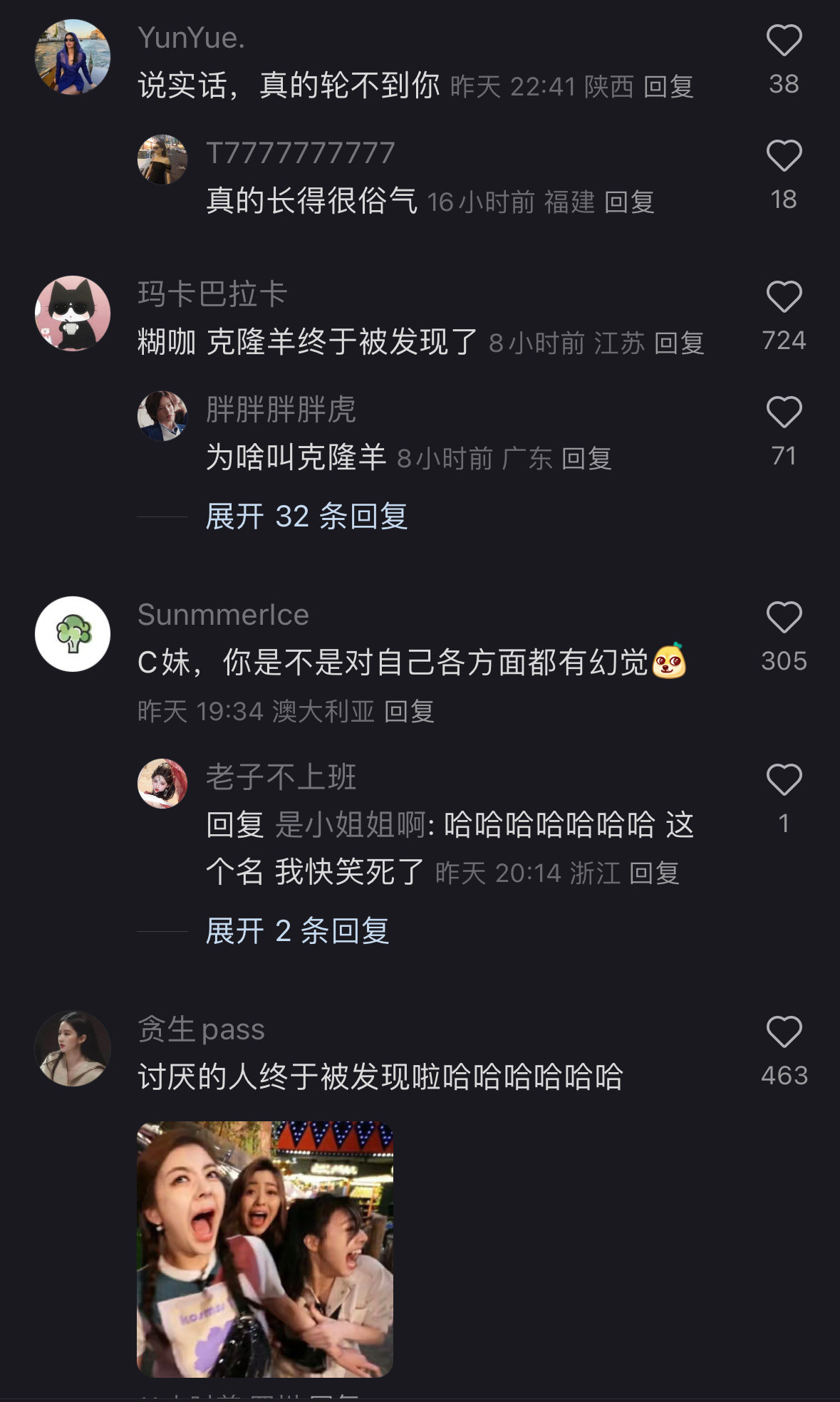

评论列表