转自:嘉兴日报

■记者蒋彧淼通讯员汪亚玲吴梦杰图片由受访者提供

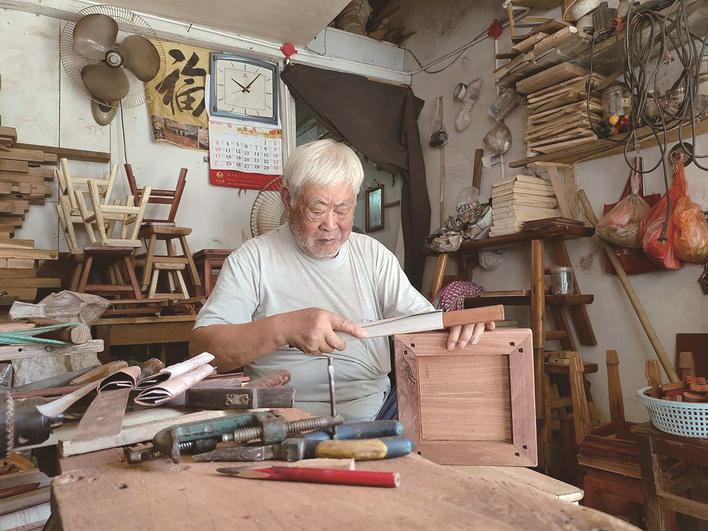

“沙沙沙……”清晨7点,秀洲区新塍老街的石板路上还沾着露水,金关荣木工工作室里的打磨声已开始响起。84岁的金关荣戴着老花镜,佝偻着身子,双手紧握砂纸,在小方凳的木面上细细摩挲。木屑轻扬,落在他布满老茧的手背上,也落在工作台整齐排列的锛、凿、斧、锯——这些陪伴他66年的“老伙计”上,见证着一位老木匠几十年来对传统手艺的坚守。

“金师傅,您这小方凳做得这么精致,怎么做的呀?”记者刚走进工作室,就被眼前一个精致的小板凳吸引。金关荣停下手中的活,笑着抬头,眼角的皱纹挤成两道弯弯的弧线:“你别看这小凳子简单,从出料到成品,少说也有几十道工序。”

金关荣指着工作台上的木料,粗糙的手指划过木面纹理一一介绍:“首先得选好木头,锯开后自然阴干三年;接着划线、出榫头、打眼子,每一步都不能差分毫;最后组装、打磨,直到木面精光溜滑,摸上去没有一点毛刺才算完工。”说罢,他拿起身旁一只做好的小方凳递过来,凳面光滑如玉,凳腿线条流畅,凑近细看,榫卯连接处严丝合缝,看不到一丝缝隙。

谈及与木工手艺的缘分,金关荣的思绪回到了1959年。“那年我17岁,家里兄弟6个。父母说,学门手艺能糊口,就送我去学木工了。”他坐在工作台旁的木凳上,回忆起往事,语气里满是感慨。

初学手艺时,日子格外艰苦,天不亮就跟着师傅上工,从最基础的刨木头、磨工具学起,一站就是一整天。“刨子推不平木料,手心磨出血泡;凿子打偏榫眼,被师傅严厉批评。但我想着,做一行要钻一行爱一行,打退堂鼓可不行。”金关荣说,那时候晚上别人都休息了,他还在煤油灯下琢磨榫卯结构,反复练习划线、凿眼,直到熟练掌握每一个技巧。

学徒期满后,金关荣已能独立打造犁、耙、水车等农具,以及桌椅、衣柜等家具。“那时候农村家家户户都需要农具,我背着工具箱走村串户。虽然辛苦,但是收入还挺可观的。”他笑着说,“有次给村民做犁,花了5天时间。做完后,村民握着我的手说‘金师傅,有了你做的犁,今年收成肯定好’,听到这话,再累也值了。”

从17岁到84岁,金关荣一握刨子便是66年,早已成为十里八乡小有名气的木匠。如今,他做过的农具和家具已无法统计,光品类就有几百种。“以前农村里耕田的犁、耙、铲,抽水的牛车盘、摇船的橹、造房子的梁,各式各样,家里凡是用的家具都要做。”金关荣扳着手指,如数家珍,脸上满是自豪。

在金关荣的工作室里,最让人惊叹的是他的手艺——所有家具全靠纯实木纯手工打造。“你看这小方凳,凳面与凳腿的连接处,榫卯咬合得严丝合缝,用上几十年都不会坏。”他拿起一只刚做好的小方凳,向记者展示。

要做出这样的家具,木材选择和处理极为讲究。“一段新鲜树木拿过来,锯断后不能马上用,得一片片锯开,自然阴干三年。整段木头放十年也不行,必须空气流通,让水分慢慢蒸发,这样做出的家具才不会开裂变形。”金关荣说,“木头会说话,它的纹理、开裂与结节,我不用看便一清二楚。”他随手拿起一块板材,轻抚纹理,“这是榉木,纹理细腻,适合做小凳子;那是榆木,坚硬耐磨,做八仙桌最好;槐木韧性足,打家具框架最合适。”66年的经验积累,木头的气息早已刻进他的骨子里。

每天早上7点开工,下午5点收工,10小时的工作时间里,金关荣要么按客户要求定制家具,要么做自己想做的小物件。一只小方凳,从备料到成品,需花费三天时间。“打磨最考验耐心,要反复磨,直到木面摸上去没有一点毛刺。”他一边说,一边再次拿起砂纸,认真地打磨起来。

记者注意到,他的双手布满老茧,指关节有些变形,但动作依旧灵活。“一天不干活,整个人就不自在,总觉得脑子空空的,像少了点什么。”金关荣笑着说,家里没什么需要他操心,木工早已不是谋生手段,而是融入血脉的日常。

“做木工就像做人,要踏踏实实,不能有半点马虎。”金关荣轻抚着小方凳,语气中满是对手艺的敬畏。

随着新塍老街的复苏,金关荣的工作室也火出了圈,客户群越来越广,遍布四面八方。“远的有上海、金华来的客户,近的有嘉善来的。前段时间,一位金华客户从手机上看到我的报道,特地开车过来,买了四只小方凳,说要送给家里的长辈。”金关荣笑得合不拢嘴,“还有人出于对榫卯结构的好奇,专门来工作室一探究竟,甚至有人想跟我学手艺呢。”他指着墙上挂着的几张合影,“这些都是外地客户来买家具时拍的,他们说我的手艺地道,做的家具耐用又有温度。”

“只要身体允许,我会一直做下去。”金关荣说,希望这门老手艺能被更多人看见,让传统木工的魅力一直传承下去。走出工作室,身后的打磨声与老街的喧嚣交织在一起,成为新塍古镇最动人的烟火气,也让这份坚守了半个多世纪的匠心,在新时代焕发出别样的生机。