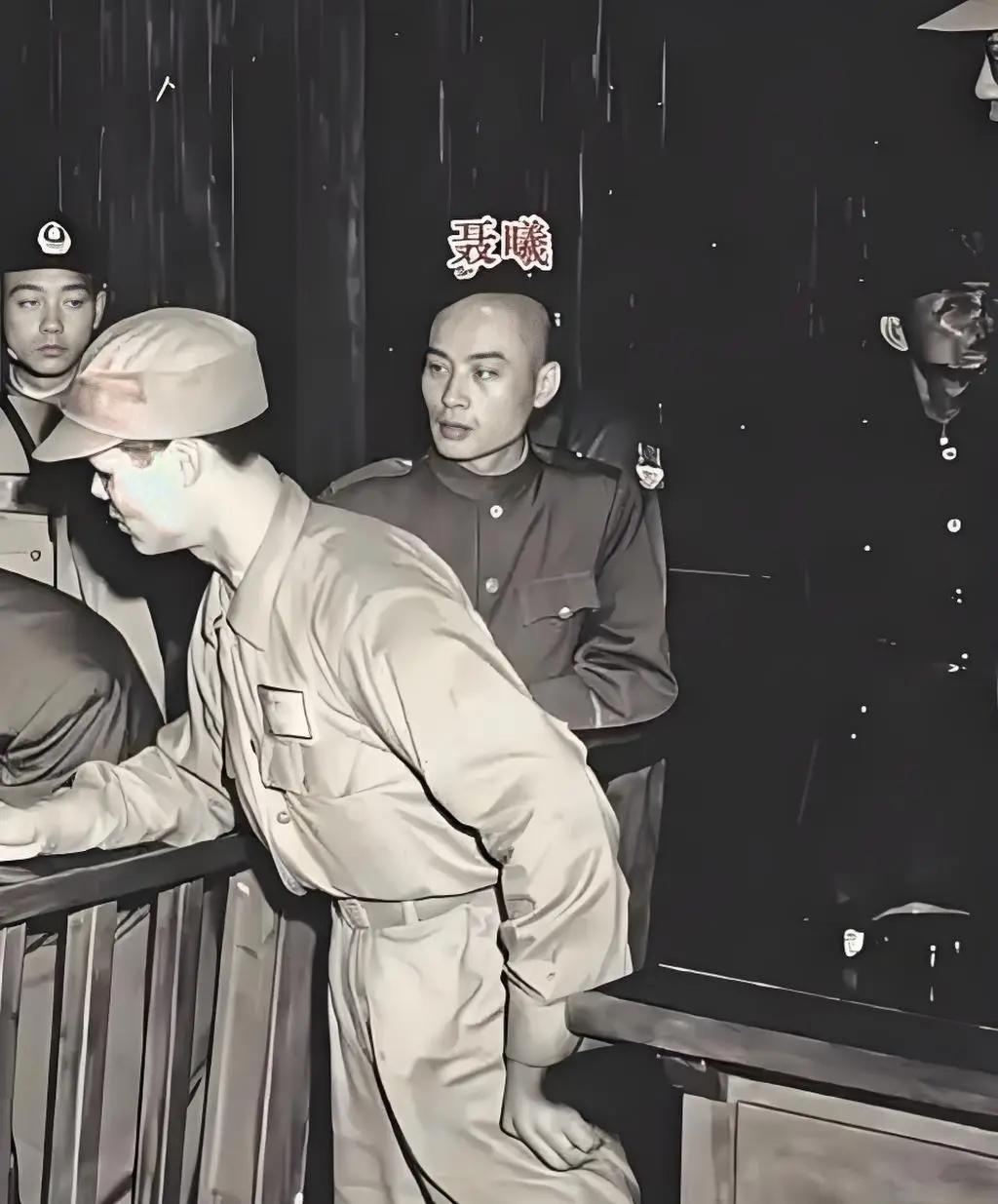

1988年,一个叫叶依奎的老头哆哆嗦嗦地回到大陆。下了飞机,他没回家,直奔组织,当着所有人的面,他撕开自己棉袄的内衬,掏出一份发黄的名单,说:“我叫谢汉光,我回来了。 那年冬天,广州白云机场的风有些刺。人群里,一个拎着旧帆布包的老人颤颤巍巍走出来,穿着洗得发白的棉袄,像个普通台胞。工作人员刚打算上前寒暄,老人却抖着手,掏出一张泛黄的证件。没人想到,这位叫“叶依奎”的台湾老人,竟是消失四十年的共产党地下党员。几分钟后,他撕开棉袄内衬,掏出一份名单,用几乎沙哑的声音说:“我叫谢汉光,我回来了。” 故事要从四十年前说起。1946年,谢汉光从广东丰顺出发赴台,在台湾省林业试验所工作。他是黄埔军校出身的知识分子,入党多年,受命协助台湾地下党情报联络。那时形势险峻,岛上特务系统已经布满角落。一次会议后,一位同事因走漏风声被捕,牵出了一串名字。谢汉光的名字出现在通缉名单上。那一夜,他在台北街头消失。 “叶依奎”这个名字诞生在那个混乱的时刻。台东一名高山族渔民意外去世,身份空白。谢汉光借机“顶替”,拿到了伪造的身份证件,从此以“叶依奎”的名义生活。林务所的老工人都记得,那位叶依奎不爱说话,只喜欢摆弄植物。三十多年,他没有再提过大陆两个字。人们只当他是个怪老头,住在山脚木屋里,种茶、修路、养猫。没有人知道,这个老头每年都会把一份手抄名单缝在棉袄里,那是他亲眼见过被捕的同志名单——有的在狱中殉职,有的下落不明。 台湾进入五十年代,政治气氛愈加紧张。各地通缉、检举、搜捕不断。谢汉光的假身份被当地派出所审核过几次,都无异常。潜伏的生活没有戏剧性的惊险,却充满细碎的危险。有人来查户口,他就拿出身份证,笑着说自己是“山里来的苦人”;有人问起家乡,他说自己“小时候就没爹娘”。那种连呼吸都得掩饰的日子,持续了近四十年。 1987年,台湾宣布开放大陆探亲政策。消息传到台东村落,叶依奎听广播时整个人愣住。那年他已七十出头,头发全白,手上老茧结得像树皮。那份名单依旧藏在棉袄里,早已被汗水和岁月染成深黄。他明白,这一趟若回大陆,也许就能为那些再没归来的同志“报个信”。 1988年冬,他踏上了返乡航班。飞机起飞时,他看着云海发呆。四十年了,名字、身份、亲人都隔在海峡两边。抵达广州时,他并没直接回家,而是要求先去当地组织部门。当工作人员问他“您找谁”,老人轻声说:“找党。” 会议室里气氛紧绷。没人认得他,资料档案早已尘封。老人脱下棉袄,用颤抖的手指把线头一一扯开,露出那份泛黄的名单。上面密密麻麻的名字,有的早在战火中牺牲,有的在监狱消失。他的声音沙哑,却每个字都稳:“我是谢汉光,中共地下党员,1946年赴台潜伏,叶依奎是我的化名。” 那一刻,现场的人都沉默了。有人翻查档案,名字对上了。党组织失联四十年的一名老党员,终于自己“回来了”。那份名单被小心取走复印,后来交入中央档案馆。谢汉光留下原件,说:“这些名字该有人记着。” 回到丰顺老家,他才知道,自己当年刚结婚九天就离开,妻子在战乱中独自抚养孩子,如今子孙成群。多年未见,他已不认得家门口的树。村里人把他当从台湾回来的台胞看待,直到组织派人确认身份,他才重新拥有一个正式的名字。 1994年,谢汉光党籍恢复。那年他七十七岁,生活清苦,却每天坚持写回忆稿,把台湾潜伏时期的经历口述下来。他常说,那四十年不是“隐居”,是任务未完。他曾经写过一句话:“名字可以换,信念不能改。”后来这句话被收录进《中共台湾隐蔽战线纪实》。 1996年,谢汉光病逝。丰顺老家为他立了一块简朴的墓碑,上面刻着“谢汉光同志之墓”。那份从棉袄里掏出的名单,如今静静躺在档案馆里,纸色褪去,字迹依然清晰。每个名字背后都有故事,而他只是其中一个坚持到最后的人。 谢汉光的经历,折射出那个特殊时代的隐秘一角。台湾地下党员多半无名无姓,生活在身份之间的缝隙中。38年潜伏、假名生活、归乡自首,这些都像谍战小说,却是真实发生的历史。他没有惊天的行动,没有枪火的冒险,却用四十年的沉默守住信念。那份名单也成为一代人最珍贵的见证。 岁月流转,1988年的那一幕早已过去。有人在史料里看到“叶依奎”三个字,还以为是普通台胞。事实上,那是一个老党员对信仰的默默交代。每一次翻开档案,都能看见那段被尘封的忠诚。名字褪色,信念未改——这是谢汉光留下的最真实的故事。